Вот тут цепь рвется. Оказывается, совсем не просто поджечь поток и удержать устойчивое горение на ветру со скоростью под 100 м/с. Докладчик делает интригующую паузу, смотрит в окно - потом четко формулирует свое предложение:

— Нужно сделать «дежурный огонек», небольшую камеру в камере. Короче, форкамеру, со своей отдельной малорасходной форсункой и электросвечой. Зажатый вход с завихрителем едва-едва пропустит сюда слабую струйку по аналогии с тем, как ладони курильщика, сложенные лодочкой, заслоняют огонек спички от ветра.

«Так,— соображал я,— здесь всегда будет штиль, малые скорости, мелкие вихри высокой турбулентности — короче, тепличные условия для произрастания пламени. Вот оно, блестящее решение задачи. Вчера Д. только морочил голову намеками на каких-то курильщиков, а сегодня дал-таки всем прикурить!»

(Теперь устройство такого рода описано в учебниках и кажется простым и естественным. В разных исследовательских центрах, у нас и на Западе, пришли почти одновременно к идее форкамеры — огневого якоря спасения от шторма газового потока.)

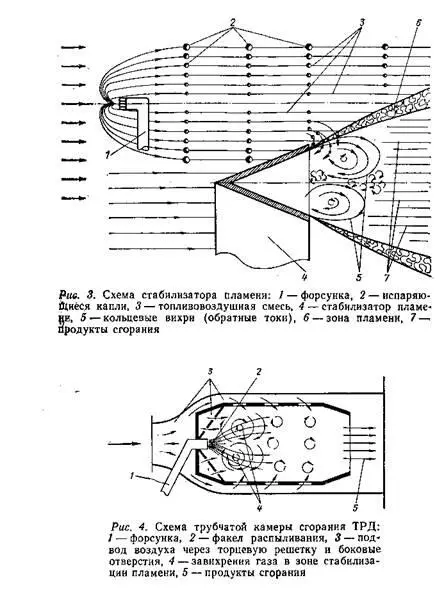

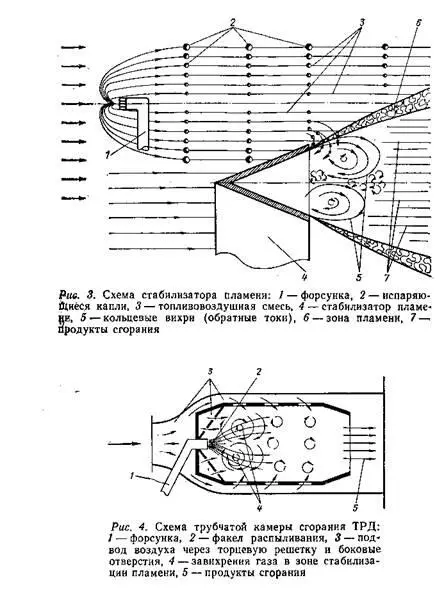

— Дальше,— продолжал докладчик,— дежурный поджигающий огонь из форкамеры перекидывается в топливовоздушную смесь. Однако здесь он снова открыт всем ветрам, и его без страховки мгновенно сорвет. Но у нас уже есть опыт: выручают плохо обтекаемые тела.— Указка касается схемы (см. рис. 3).— Это конические кольцевые стабилизаторы,— указка сначала тычется в схему, изображенную на рис. 2, затем перескакивает на рис. 3.— За ними тянется аэродинамическая тень — зона относительно малых скоростей. Здесь крутятся крупные спирали кольцевых вихрей, создавая разрежение и питая зону мелкими вихорьками. Горючая смесь с каплями засасывается в этот круговорот и сгорает, давая высокий жар. За него-то и цепляется пламя. Напитавшись теплом, окрепший фронт пламени рвется в набегающую горючую смесь по ступенькам стабилизаторов.

Вспоминаю камеру ТРД (рис. 4). Там пламя распространяется в чуть более спокойных условиях. Сначала оно цепко держится у входного завихрителя-решетки; потом вторичный воздух подмешивается к разгоревшемуся огню через отверстия рубашки. Дальнейшие опыты показали: чем богаче набор капель по размерам, тем устойчивее пламя за стабилизатором, а чем они в среднем мельче, тем полнее сгорание.

Процесс горения основной массы топлива развивается на довольно протяженном участке камеры, где протекает химическая реакция окисления. Топливовоздушная смесь не сгорает во фронте пламени полностью, зона догорания простирается далеко за ним.

Доклад еще длился, но я слушал плохо. Мысль отцепилась, как вагон от состава, и пошла по своей, ответвленной колее. Я думал о привычном: как измерить эту каплю?

Миллиарды капель и космический старт

Те же «капельные», но совсем не малые проблемы встали и перед создателями ЖРД. Здесь камеры особенно прожорливые: рабочий процесс должен «переварить» огромные массы топлива, обеспечить высокие мощности, необходимые, чтобы вывести ракету в космическое пространство. Но сначала немного истории.

Созданная упорным и вдохновенным трудом ученых, инженеров, конструкторов ракета с ЖРД свершила техническое чудо и проложила человеку путь в космос. Основы этой гигантской победы человеческого разума были заложены на рубеже XIX и XX веков. Основоположником современной космонавтики и реактивной техники был, как известно, Константин Эдуардович Циолковский (1857—1935). Школьный учитель физики из Калуги первый увидел реальные очертания будущих космических аппаратов. В своей замечательной работе «Исследование мировых пространств реактивными приборами» (1903) он дал законы движения ракеты и впервые в мире предложил и обосновал новый тип двигателя — ЖРД. Этим же путем позднее пошли и другие ученые: Р. Эно-Пельтри во Франции (1913), Р. Годдард в США (1919), Г. Оберт в Германии (1923). Интересно, что Оберт, имя которого для многих наших специалистов звучало лишь вехой ушедших лет, неожиданно «ожил» и в 1982 году прибыл, достаточно бодрый для своих 88 лет, в числе почетных гостей к нам в страну, когда мы отмечали 125-летие со дня рождения Циолковского и 25 лет с начала космической эры.

В беседе с академиком Б. В. Раушенбахом, нашим известным ученым, соратником С. П. Королева, Оберт с гордостью напомнил собеседнику, как одним из первых понял и высоко оценил труды Циолковского.

Читать дальше