Так геологи, занимающиеся восстановлением предыстории минералов, в шутку называют один из разделов своей науки. Этот раздел посвящен изучению той информации, которая может быть извлечена из факта наличия в кристаллах пузырьков — полостей, заполненных жидкостью, газом или одновременно и жидкостью, и газом. Речь идет о том, что, изучая включения в ископаемых кристаллах, можно получить много важных сведений о том, в каких условиях кристалл зарождался и рос, каким воздействиям — тепловым и механическим — он подвергался за время своей невообразимо долгой жизни. Этот обширный раздел геологической науки богат важными достижениями, множеством ярких примеров того, как кристалл может рассказать о своем прошлом. В этом очерке — лишь об одном примере.

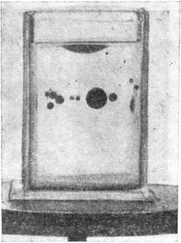

Пример посвящен газожидким включениям. Газожидкое включение в кристалле может возникнуть в следующем процессе. Кристалл растет из горячего раствора и в процессе роста захватывает немного жидкости, которая полностью заполняет необходимую ей полость. Со временем после остывания в связи с тем, что тепловой коэффициент объемного сжатия у жидкости больше, чем у кристалла, жидкость сожмется больше, и в полости должен будет возникнуть газовый пузырек. Включение, которое было жидким при температуре образования кристалла Т 0 , при более низкой температуре Т станет газожидким. Очевидно, естествен обратный ход рассуждений: газожидкое включение после нагрева от температуры Т до температуры Т 0 должно превратиться в однородное жидкое включение. Проделав такой опыт и определив температуру Т 0 , мы установим ту температуру, при которой зародился и рос кристалл. О том же чуть торжественнее: в этом опыте кристалл нам расскажет о температуре, при которой он возникал. Очень красивая возможность выведать у кристалла температуру его образования. Нужны, однако, оговорки. Проводя опыты по описанной схеме, экспериментатор может столкнуться, осторожно говоря, с не очень точной информацией. Ведь могло оказаться, что в процессе роста вместе с жидкостью кристалл заключил в себе немножко газа. В этом случае при остывании в газожидком включении пузырек будет больше, чем тот, который может быть обусловлен разностью температур Т 0 — Т. Такой пузырек при нагреве исчезнет при температуре более высокой, чем Т. Дело может обстоять н еще сложнее: газовый пузырек в жидком включении может появиться не в связи с остыванием, а по иной причине. Впрочем, опытный исследователь всегда сможет найти косвенные свидетельства и соображения, дающие ему возможность безошибочно воспользоваться основной идеей «пузырьковедения».

ОТВЕТ НА ПРЯМО ЗАДАННЫЙ ВОПРОС

Вопросу, который был задан естественным кристаллам каменной соли, предшествовала немалая работа физиков — и теоретиков, и экспериментаторов.

Вначале теоретики поставили и решили задачу, которая при первом знакомстве с ней кажется очень искусственной, экзотической, к вопросу отношения не имеющей. Задача вот какая. В кристалле на некотором расстоянии l друг от друга расположены две сферические полости. Для простоты пусть они будут одинаковыми и имеющими радиус R . Допустим, что изнутри к поверхностям полостей приложено всестороннее расширяющее давление Р . Предполагается, однако, что давление мало настолько, что создаваемые им напряжения не превосходят предела упругости кристалла. Это означает, что полости немного, лишь в меру упругой деформации кристалла, увеличивают свой радиус. Новый радиус полостей R 1 окажется стабилизированным, а область кристалла, окружающая полость, окажется напряженной. В задаче спрашивается: не может ли под влиянием «внутреннего» давления Р как-то изменяться взаимное расположение полостей?

Решить такую задачу можно, следуя почти очевидной схеме. Надо найти величину упругой энергии, которая появилась в кристалле вследствие того, что к поверхностям полостей приложено давление. Эта энергия состоит из трех слагаемых: энергии поля напряжения вокруг одной полости, энергии поля напряжения вокруг другой полости (согласно условиям нашей задачи эти энергии должны быть между собой равны) и энергии, обусловленной тем, что полости расположены по соседству и связанные с ними напряжения как-то между собой взаимодействуют. Нетрудно также понять, что третье слагаемое, вообще говоря, должно зависеть от расстояния между полостями. А если третье слагаемое зависит от расстояния l , то от него зависит и энергия всей системы.

Читать дальше