Покинув пределы внутреннего детектора, частицы попадают в электромагнитный калориметр. Врезаясь в свинцовые прослойки, частицы, участвующие в электромагнитных взаимодействиях, порождают ливни и «размазывают» свою энергию по объему жидкого аргона, после чего ее можно измерить. Тонкая электроника улавливает каждую крупинку оброненной частицей энергии, обеспечивая исследователей еще одним источником информации о событии. Узнать заряд, импульс и энергию частицы - это все равно что спросить у солдата его имя, звание и личный номер. Поскольку все эти физические величины сохраняются, данные о характеристиках пойманных частиц позволяют с большой долей вероятности вычислить ловких контрабандистов (например, нейтральные частицы).

Но электромагнитный калориметр отправляет в нокдаун лишь легковесные частицы вроде электронов, позитронов и фотонов. Более тяжелые (и не имеющие отношения к электромагнетизму) частицы проходят через него насквозь и встречают на своем пути толстую стальную пластину, переложенную сцинтилляторами, - адронный калориметр. Окружающие пластину датчики регистрируют тепло, выделяемое любым участником сильных взаимодействий. В этом приборе протоны, нейтроны, пионы и их адронные сообщники последний раз дают свидетельские показания.

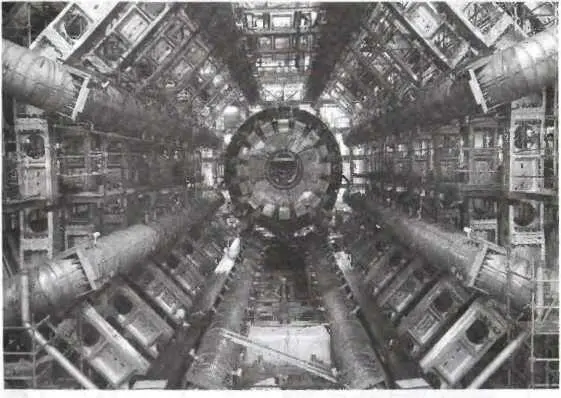

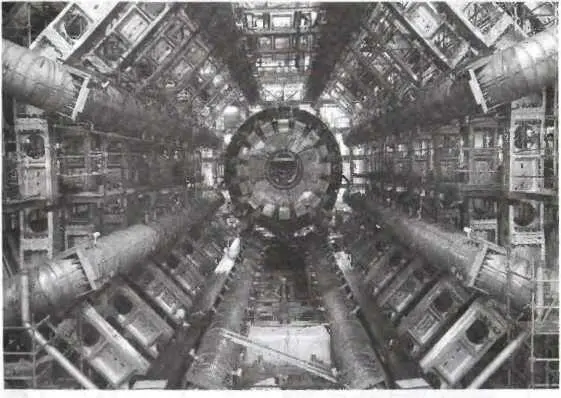

Единственные заряженные частицы, которые не способен уловить ни тот ни другой калориметр, - это мюоны. За ними охотятся внешние, самые толстые слои, составляющие мюонную систему. Она во многом напоминает внутренний детектор, те же магниты и система слежения, но размах у нее гигантский по сравнению с остальными узлами АТЛАСа. На фотографиях готового прибора невозможно не заметить исполинскую заглушку мюонной системы, «колесо обозрения».

По форме огромные сверхпроводящие магниты отличаются от центрального магнита, представляющего собой соленоид. Они имеют форму сильно растянутого тора (бублика), а их длина, равная четверти длины футбольного поля, делает их самыми большими сверхпроводящими магнитами в мире. Разделяя внешний барабан на восемь частей, они придают ему вид порезанного на восемь долек фрукта. Эти магниты отклоняют мюоны сильнее благодаря уже одному только размеру. А мюоны на всем своем длинном пути находятся под неусыпным наблюдением тысяч датчиков, скрупулезно подсчитывающих импульсы частиц.

Вид на детектор АТЛАС с его восемью впечатляющими тороидальными магнuтами.

Частицы, равнодушные к электромагнитному и сильному взаимодействиям, беспрепятственно проходят через весь набор детекторов. Первые подозреваемые среди них, конечно, нейтрино, Они отвечают только на слабые и гравитационные силы, поэтому их так трудно зарегистрировать впрямую, АТЛАС и не пытается этого делать - значения их импульсов и энергий рассчитываются путем сведения баланса. Поскольку протоны до столкновения движутся вдоль пучка, их полный поперечный (направленный под прямым углом к пучку) импульс строго равен нулю. Законы сохранения диктуют нам, что полный поперечный импульс после столкновений, то есть сумма поперечных компонент импульса для всех зарегистрированных частиц, тоже обязан равняться нулю. Если это не так, то баланс можно свести только за счет поперечного импульса ускользнувших осколков. Так группа АТЛАСа может без проблем понять, сколько с собой унесли нейтрино.

На диаметрально противоположной стороне кольца БАК, прямо под французской деревушкой Сесси, расположился другой многоцелевой детектор - CMS («компактный мюонный соленоид»). Слово «компактный» в его названии указывает на тот факт, что CMS претендует на исследование тех же физических процессов, какие идут внутри АТЛАСа, но при этом меньше последнего по размерам. Правда, жилой дом все равно смотрится рядом с ним коротышкой. CMS не богат на магниты - у него всего один, зато исполинский сверхпроводящий соленоид (катушка), который выдает поле примерно в тысячу раз интенсивнее земного, 4 тесла. Магнит отклоняет пролетающие через его внутренность частицы, а установленные там калориметры и кремниевые пиксели системы слежения с высокой точностью меряют импульсы осколков. Зная импульсы, экспериментаторы могут восстановить последовательность событий и обнаружить пропажу (например, нейтрино).

Второе различие между CMS и АТЛАСом кроется в том, как именно они заставляют участников электромагнитных взаимодействий «попасть под ливень». Вместо студеного жидкого аргона электромагнитный калориметр CMS населен восьмьюдесятью тысячами кристаллами вольфрамовокислого свинца. В них возникают ливни, в которых электроны, позитроны и фотоны выделяют свою энергию. Что касается адронов, они поглощаются в плотных занавесках из латуни и стали, а мюоны оканчивают свой путь в дрейфовых камерах и железных пластинах, идущих сразу за магнитом.

Читать дальше