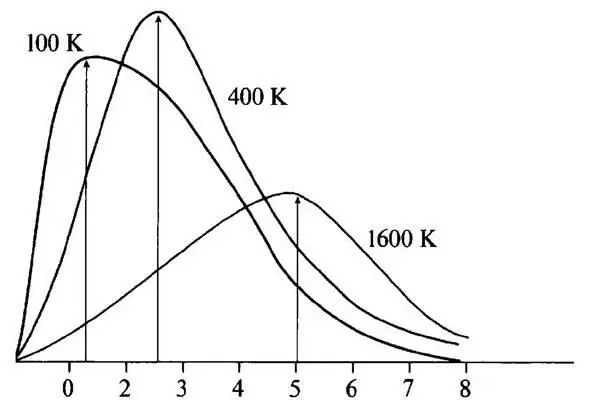

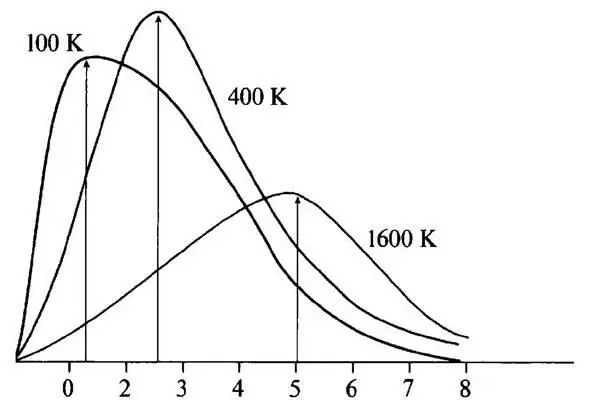

Рис. 14. Распределение Максвелла: число молекул с данной скоростью дается как функция скорости для трех различных значений температуры: 100, 400 и 1600 К. Так как число молекул в сосуде не изменяется, площади под этими тремя кривыми равны. Средняя скорость молекул (показана стрелками) увеличивается пропорционально квадратному корню из абсолютной температуры

Использование статистического метода для изучения теплового движения молекул очень хорошо объясняет термические свойства материальных тел, особенно в случае газов.

Идея лорда Рэлея была распространить статистический метод и на тепловое излучение. При исследовании распределения интенсивности света, испускаемого на разных частотах, как функции температуры, получаются кривые, как показано на рис. 13, на котором представлены распределения для четырех разных температур. Эти кривые при сравнении с теми, которые показаны на рис. 14, обнаруживают заметное сходство: на рис. 14 увеличение температуры сдвигает максимум кривой в сторону больших скоростей, а на рис. 13 максимум сдвигается в сторону больших частот излучения. Этот факт побудил Рэлея применить к тепловому излучению тот же принцип равновесности, который столь плодотворен в случае газа, т.е. предположить, что полная энергия излучения равномерно распределена среди всех возможных колебательных частот (т.н. мод). Это представляется вполне корректным с классической точки зрения. Рэлей, однако, совершил небольшую ошибку в подсчете числа мод, которую позднее в 1906 г. поправил физик, астроном и математик Джеймс Джине (1877—1946), так что сегодня эта формула известна как закон Рэлея—Джинса. На больших длинах волн эта формула очень хорошо объясняла экспериментальные результаты. Однако она оказывалась непригодной на коротких длинах волн, давая странные результаты. Неприятность заключалась в том, что, несмотря на все сходство между газом, состоящим из отдельных молекул, и теплового излучения, состоящим из электромагнитных колебаний, имеется существенное различие. В то время как число молекул газа в замкнутом объеме всегда конечно, даже если оно весьма велико, число возможных электромагнитных колебаний (мод) в таком же замкнутом объеме всегда бесконечно.

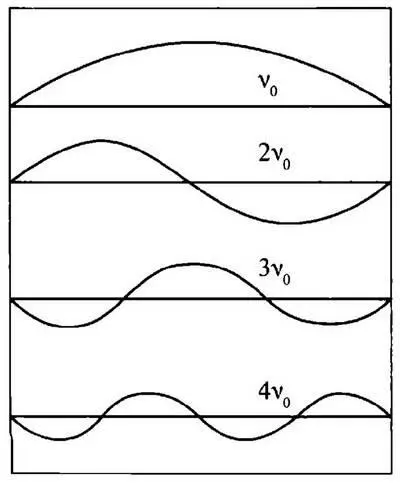

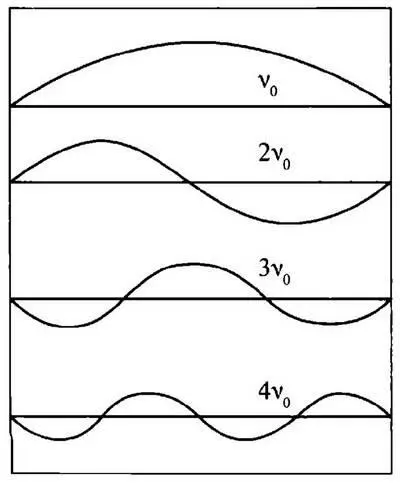

Рис. 15. Колебания струны. На верхней части показано основное колебание, а при движении вниз — последовательные его гармоники

Чтобы понять этот факт, мы можем рассмотреть простой случай волнового движения в одном направлении (одномерный случай), представляемого движением струны, закрепленной на концах. Поскольку концы струны не могут двигаться, единственными возможными являются колебания, показанные на рис. 15, которые на музыкальном языке соответствуют основной ноте и различным гармоникам (обертонам): на длине струны могут существовать полволны, две полуволны, три, десять, тысяча и любое целое число полуволн. Соответствующие частоты колебаний в два, три, десять, тысячу раз больше, чем частота основной ноты. В случае стационарных волн в трехмерной коробке (полости), например, в кубе ситуация такая же, хотя и немного сложнее, но результат тот же в том смысле, что имеется неограниченное число разных колебаний, с длинами волн все короче, и с соответствующими частотами все выше. Если мы примем принцип равновесности и будем считать, что Е — полная энергия, заключенная в полости, тогда эта энергия, деленная на полное число мод, будет соответствовать энергии одиночного колебания и, поскольку число мод бесконечно, эта энергия должна быть бесконечно малой величиной! Это заключение совершенно абсурдно, и даже невероятно, если мы приложим его к черному телу Кирхгофа. Если мы позволим некоторому, малой величины, излучению на некоторой длине волны, например красной, попасть в полость, то оно там начнет взаимодействовать со стенками и будет распределено среди бесконечных колебательных мод, содержащихся в полости, т.е. среди бесконечного числа частот, простирающихся ниже, чем красная, и выше, чем красная, т.е. в области ультрафиолетового излучения, рентгеновского, γ-лучей и т.д. Этот парадоксальный результат был назван «ультрафиолетовой катастрофой». Согласно этому анализу, открытая дверца печи на кухне должна была бы быть источником рентгеновских и γ-лучей, подобно атомной бомбе!

Читать дальше