Фарадеевское понятие силовой линии не только позволило описать явление электромагнитной индукции — оно указывало на новый характер взаимодействия. Силовые линии, увиденные Фарадеем с помощью железных опилок, не зависели от размера опилок. Мысленно уменьшая этот размер до нуля, получим свойство в данной точке пространства в данный момент времени. Но свойство чего? Исчезающие опилки напоминают улыбку Чеширского кота, который — по воле Льюиса Кэрролла — таял в воздухе, оставляя лишь свою улыбку.

Десять лет спустя Максвелл, как и нынешние физики, сказал бы: «Свойство электромагнитного поля». Десять лет ему понадобились, чтобы выработать точный — научный — смысл этого понятия, использованного в заглавии его работы 1865 года «Динамическая теория электромагнитного поля».

О «магнитном поле» говорил еще Фарадей, но у него «поле» — слово обыденного, ненаучного, языка, синоним понятий «область», «сфера» (чего-либо). Выражение Фарадея означало просто «область пространства, где действуют магнитные силы». Так в русском языке говорят о «поле зрения» и «поле действия». В английском — «поле» применяется еще шире, скажем, «область физики» переводится с участием слова «field» — «поле».

Максвелл также начинал с обыденного смысла этого слова. Он искал закон взаимосвязи электрических и магнитных свойств в каждой точке «поля действия электромагнетизма» — искал закон, переходящий в частных случаях в известные законы Кулона, Ампера, Фарадея. Максвелл не знал, что не хватает еще одного закона, который ему предстоит открыть.

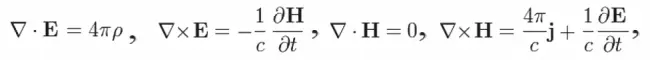

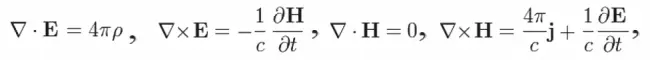

Свойств в каждой точке четыре: электрическая и магнитная силы, заряд и ток. Столько же должно было быть и взаимосвязей, или, на математическом языке, уравнений. Тот, кто видел четыре лаконичных уравнения Максвелла в нынешних учебниках:

очень удивится, заглянув в статьи Максвелла 1855, 1861 и 1865 годов, в которых тот прошел путь к своим уравнениям. В каждой статье более полусотни страниц. И удивительное различие материала. В первой статье механизм поведения силовых линий представлен движением невесомой и несжимаемой жидкости. Во второй — появляются в огромном количестве некие «молекулярные вихри» и две «эфирные среды», в которых происходят электромагнитные и световые явления. В третьей статье уже никаких вихрей, два эфира совпадают, а свет назван электромагнитным явлением.

Непоследовательность? Максвелл объяснил свой метод исследования в самом начале поиска — в статье 1855 года. Выбрав отправной точкой идеи Фарадея, Максвелл сравнил два метода — «чисто математическое формулирование или физическая гипотеза»: в первом случае теряется физическая природа явления, во втором явление рассматривается через узкий окуляр избранной гипотезы. И Максвелл избрал третий путь — «офизичить» математическое описание с помощью подходящих физических аналогий, делая математический язык более наглядным, но не привязывая себя к этим аналогиям намертво и сохраняя свободу в поиске адекватного описания. Речь шла об иллюстрациях, помогающих воображению без претензий на раскрытие сути явления. Такой метод позволял переходить с одного уровня описания на другой без необходимости объяснять все причины перехода. Ведь кроме объективно-уважительных причин действуют субъективно-интуитивные, которые и самому исследователю не всегда понятны.

По словам Эйнштейна, понятия так же нельзя вывести из опыта чисто логически, как «невозможно построить дом без использования лесов, которые сами вовсе не являются частями здания».

Такими лесами у Максвелла были потоки несжимаемой жидкости, силовые линии, молекулярные вихри, две эфирные среды. Построив здание теории электромагнитного поля, или электродинамики, леса он удалил. Почти все. Осталась единая эфирная среда, еще несколько десятилетий помогая воображению физиков, хоть в уравнениях Максвелла никакие ее свойства не участвовали.

Эфир можно сравнить с ненаблюдаемым Чеширским котом, у которого кроме видимой улыбки есть еще и слышимый голос. Наблюдатель может искать взаимосвязь между шириной улыбки и характером звуков — от нежного «муррр» до недовольного шипения. Такая взаимосвязь не нуждалась бы в наличии самого кота, хотя в поиске закономерности пушистый образ мог бы и пригодиться.

Подобные сравнения строгий читатель сочтет неуместными, поскольку речь идет об одном из величайших достижений в истории физики.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу