Разберем один из них, наиболее характерный [3.14]. Автор (проф. А.Н. Шелест) назвал предложенный им двигатель «машиной будущего». Другое ее название — «машина атмосферного тепла» [3.17].

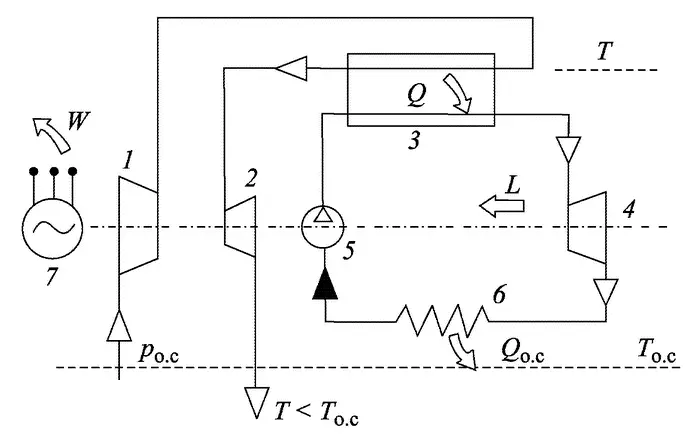

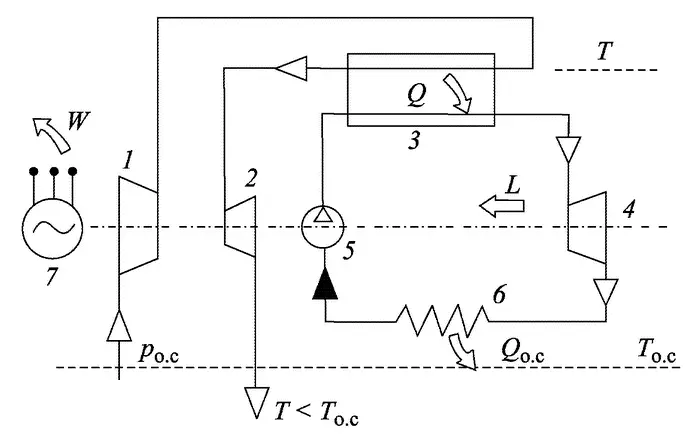

Схема машины показана на рис. 5.5. Она состоит из двух контуров. Первый, включающий в себя турбокомпрессор 1 и турбину 2, соединен на входе и выходе с атмосферой и запускается в работу пусковым электродвигателем, который на схеме не показан. Засасываемый в компрессор атмосферный воздух (при p О.С.и T О.С.) сжимается; температура его соответственно возрастает. В теплообменнике 3 горячий сжатый воздух охлаждается (в пределе — до исходной температуры), нагревая рабочее тело второго контура. После этого холодный сжатый воздух поступает в турбину 2, расширяется с отдачей внешней работы и выбрасывается в атмосферу. Поскольку температура перед турбиной близка к T О.С., температура отработанного расширенного воздуха Т за турбиной будет ниже температуры окружающей среды T О.С.. Развиваемая турбиной 2 мощность используется для привода компрессора 7, что позволяет уменьшить необходимую для работы компрессора мощность пускового электродвигателя. Таким образом, первый контур играет, по мнению А.И. Шелеста, роль теплового насоса, «перекачивая» теплоту из атмосферного воздуха на повышенный уровень температур T Г, используемый в теплообменнике 3.

Рис. 5.5. Схема «машины атмосферного тепла»

Второй контур представляет собой обычный теплосиловой цикл, в котором циркулирует какое-либо низкокипящее рабочее тело, испаряемое в теплообменнике 3 теплотой Q, поступающей из первого контура. Сконденсированное в конденсаторе 6 при температуре, близкой к T О.С., это рабочее тело подается насосом 5 через теплообменник в главную турбину 4, где расширяется, производя работу. Эта работа L при установившемся режиме отдается на привод первого контура (электродвигатель отключается), а оставшаяся часть идет на электрогенератор 7, производящий энергию W для внешнего потребления.

В результате за счет атмосферной теплоты производится электроэнергия. Затрата топлива (и электроэнергии, если не считать пусковой период) исключается.

Из этого описания видно, что предлагаемая «машина атмосферного тепла» представляет собой классический ppm-2 — «монотермический двигатель». Понимая, что тепловая машина не может произвести работу, не используя два температурных уровня, изобретатель пытается обойти второй закон, искусственно создавая этот другой, более высокий уровень посредством сочетания компрессора 1 и расширительной турбины 2. Но второй закон неизбежно себя проявляет: такой тепловой насос заберет всю работу, производимую в тепловом цикле, и никакого эффекта установка не даст; она просто вскоре после запуска остановится.

Проведем, пользуясь методом, описанным в гл.4, анализ энергетического и эксергетического балансов «машины атмосферного тепла». Начнем с энергетического баланса.

В установку (в компрессор 1) поступает атмосферный воздух. Количество вносимой им энергии (его энтальпию) обозначим Н 1. Эта энергия расходуется по трем статьям:

1) выносится с выходящим воздухом (энтальпия Н 2);

2) отдается в форме теплоты Q О.С.в окружающую среду через конденсатор 7;

3) отдается в виде полезной работы L электрогенератором 7. Тогда энергетический баланс будет иметь вид

H 1= H 2+ Q О.С.+ L.

Он никаких сомнений не вызывает: с точки зрения первого закона термодинамики все сходится.

Эксергетический баланс в отличие от энергетического будет включать только два члена — эксергию Е 2отводимого в атмосферу из турбины холодного воздуха и полезную работу L. Эксергия засасываемого из атмосферы воздуха Е 1= 0, так как его температура Т О.С.и давление Р О.С.соответствуют параметрам атмосферы. Точно так же равна нулю эксергия теплоты, отдаваемой через конденсатор в окружающую среду при ТО.С.. Эта теплота полностью неработоспособна. Следовательно, эксергетический баланс системы (если бы она работала) был бы таким:

0 ≥ L + E 2,

поскольку поступающая эксергия должна быть больше (или в идеале равной) выходящей. Иначе говоря, приходная часть баланса эксергии равна нулю, а расходная — сумме L + Е 2. Это означает, что «машина будущего», должна не только делать «из ничего» работу, но и давать холодный воздух, эксергия которого больше нуля, так как он, отличаясь по температуре от окружающей среды, обладает определенной работоспособностью.

Читать дальше