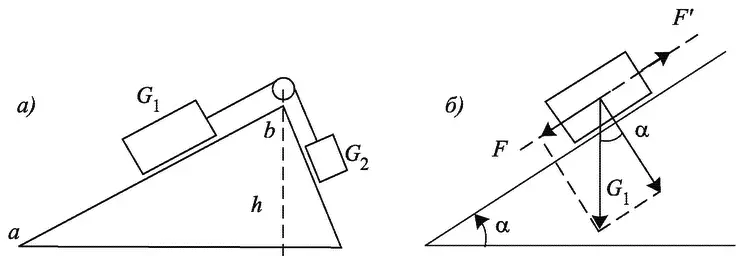

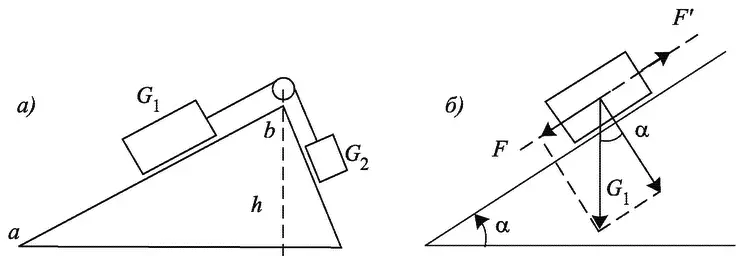

Если взять два груза G1 и G2 (рис. 1.14, а), то условие их равновесия для данных задачи Стевина запишется так:

G1 / G2 = ab / bc = 1/2.

Четыре шара весят как раз вдвое больше, чем два. Пользуясь современной терминологией, можно выразить эту теорему в более удобной форме (рис. 1.14, б): сила F’ удерживающая груз на наклонной плоскости и равная по значению противоположно направленной силе F, стремящейся его сдвинуть, определяется (если пренебречь трением) произведением его веса G на синус угла а наклона плоскости к горизонтали:

F = G sin α.

Если плоскость вертикальна, то α = 90° и sin α = 1, тогда F = G; если плоскость горизонтальна, то α = 0 и F = 0.

Рис. 1.14. Равновесие тел на наклонной плоскости: а — по Стевину; б — в современной трактовке

Стевин уверенно, опираясь на бесчисленные практические данные, вывел один из важнейших законов статики. Применяя этот закон к проектам ppm вроде показанного на рис. 1.12 и аналогичных ему, легко видеть, что вес наклонных частей тяжелого ремня (или грузов), висящих по диагонали, нельзя считать равным силе, с которой они поворачивают колеса двигателей. Нужно учитывать, что эта сила тем меньше, чем больше отклоняется ремень (или цепь с грузами) от вертикали. Если в каждом конкретном случае произвести соответствующий расчет, то выяснится, что силы, действующие с обеих сторон на колесо (или колеса) двигателя, будут неизбежно в точности одинаковы.

Таким образом, Уилкинс и Стевин создали научную базу, позволяющую показать нереализуемость любого механического ppm. Тем не менее отсутствие общей теории, показывающей неосуществимость любого ppm, оставляло возможности поиска как новых решений ppm, так и обоснований возможности его существования.

Это особенно чувствуется при ознакомлении с магнитными ppm. Наука о магнитах, в отличие от механики, была в самом зачаточном состоянии; поэтому и дискуссия вокруг них велась, главным образом, в общефилософском плане.

Первым известным магнитным ppm была машина Петра Пилигрима (1269 г.), уже описанная в начале этой главы (рис. 1.4).

Новые виды магнитных вечных двигателей, появившиеся позже, основывались, так же как и первый, на аналогии между силой тяжести и силой притяжения магнита.

Такая аналогия была совершенно естественной, она подкреплялась общефилософскими соображениями; кроме того, силу притяжения магнита можно было непосредственно сравнить с силой тяжести.

Действительно, если на одну чашу весов положить кусок железа, а на другую — равную по весу гирю, то, воздействуя снизу на железо магнитом, можно определить его силу. Для этого нужно вновь уравновесить весы, добавочный груз будет равен силе притяжения магнита. Такое измерение произвел Николай Кребс (1401-1464 гг.), известный под именем Николая Кузанского (по селению Куза на Мозеле). Именно совместное действие двух тождественных сил — магнита и тяжести — служило идейной основой почти всех предложенных после Петра Пилигрима магнитных ppm.

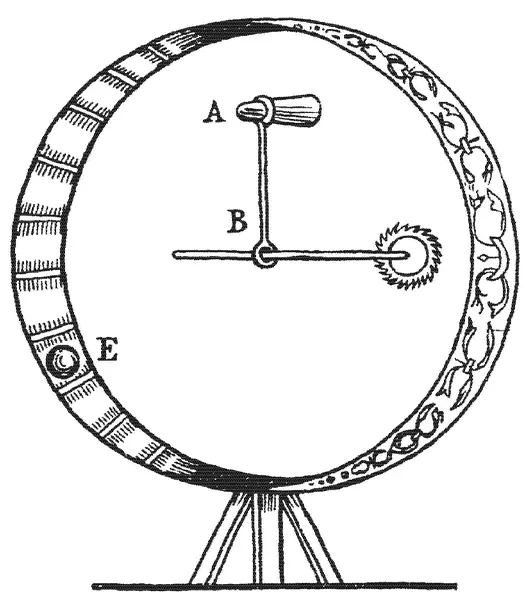

Первым из них был двигатель, изобретенный Иоганном Теснериусом, Кельнским архиепископом конца 50-х годов XVI в. Он отдал много лет изучению всего, что связано с магнитами; это привело его к выводу, что «ни в одном случае вечное движение не достижимо никаким способом, кроме использования магнитного камня».

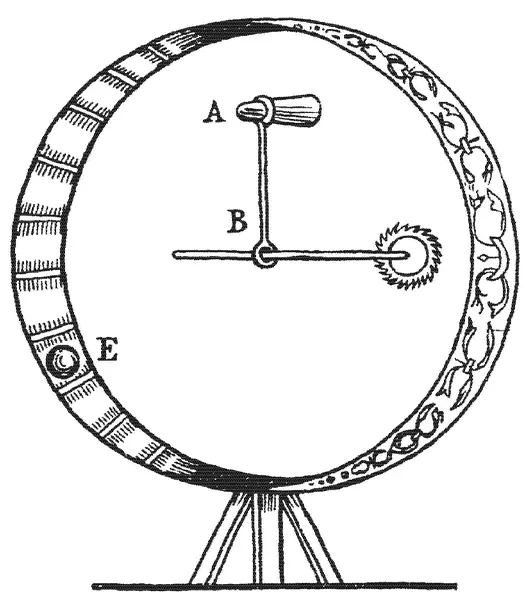

В сочинении о природе магнитных явлений он излагает своеобразную инструкцию для тех, кто пожелает сделать магнитный ppm, и приводит его схематическое изображение (рис. 1.15).

Рис. 1.15. Схематическое изображение магнитного ppm Иоганна Теснериуса

Перевод с латинского главной части этой инструкции опубликован в [2.4]. Этот любопытный документ заслуживает того, чтобы привести его здесь.

«Возьми вместилище из железа, вроде вогнутых стекол, снаружи украшенное различными выгравированными узорами не только ради красоты, но также ради легкости, ибо чем легче сосуд, тем лучше его можно привести в движение. Но он не должен быть при этом прозрачным, так что можно было бы видеть заключенную в нем тайну.

На внутренней стороне вместилища должны быть многочисленные маленькие одинаково тяжелые кусочки железа, толщиной в горошину или боб. Колесо внутри вместилища должно быть одинаково тяжело во всех своих частях. Приспособление, на котором колесо может вращаться, поставлено в середине так, что оно остается совершенно неподвижным. К нему прикрепляется серебряный штифтик В, на самой высокой точке которого находится магнит А. Когда магнитный камень таким образом приготовлен, он должен быть приведен в круглую форму; затем определяются полюсы. Потом, оставляя полюсы неподвижными, обе противоположные стороны в середине выпиливают на манер яйца; кроме этого те две стороны должны быть сплющены, дабы низкая часть занимала самое низкое место и, таким образом, она придет в соприкосновение со стенками вместилища, которое как бы колесо. Когда это исполнено, надевают камень на штифтик так, чтобы северный полюс был немного наклонен по направлению к железной полоске, дабы сила действовала на нее не непосредственно, а под определенным углом.

Читать дальше