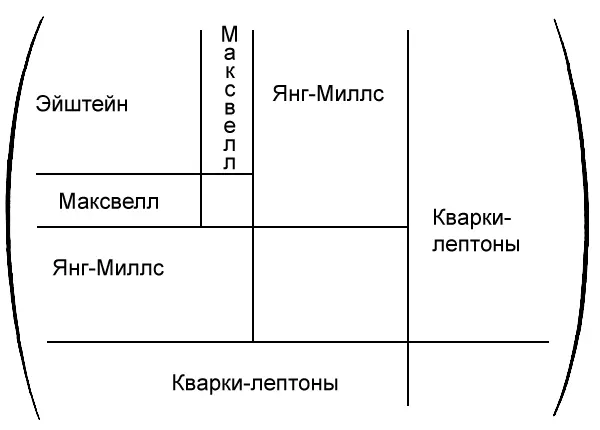

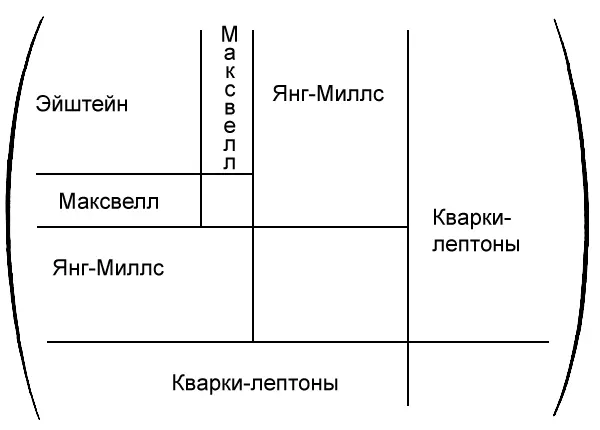

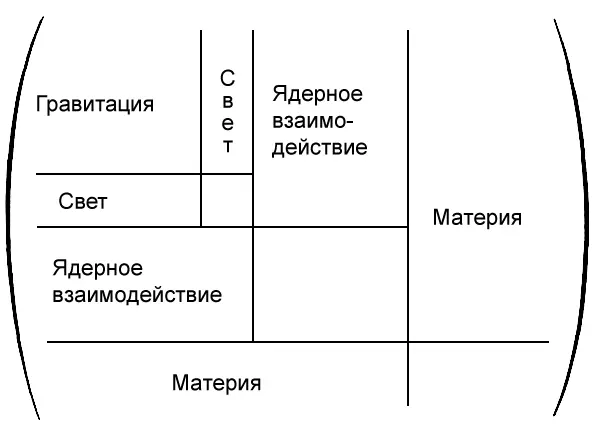

Рис. 6.3. Супергравитация — это почти воплощенная мечта Эйнштейна об исключительно геометрическом методе выведения всех взаимодействий и частиц Вселенной. Для того чтобы убедиться в этом, обратите внимание: если добавить суперсимметрию к риманову метрическому тензору, он удваивается в размерах, в итоге у нас появляется риманов метрический супертензор. Новые компоненты этого супертензора соответствуют кваркам и лептонам. Разделяя риманов супертензор на компоненты, мы обнаружим, что он содержит почти все элементарные частицы и взаимодействия, какие есть в природе: теорию гравитации Эйнштейна, поля Янга-Миллса и Максвелла, кварки и лептоны. Но, поскольку в этой картине отсутствуют конкретные частицы, мы вынуждены обратиться к более эффективному набору формул — к теории суперструн.

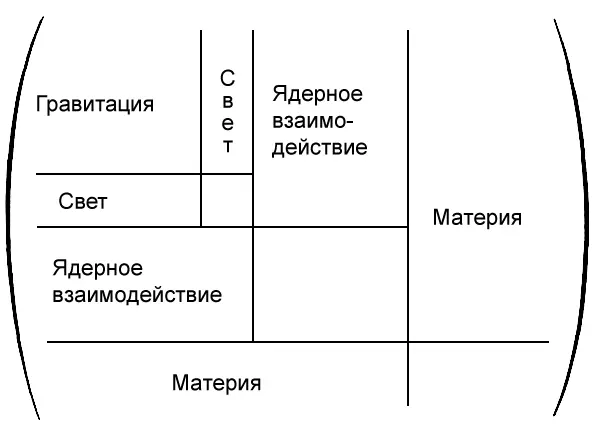

Рис. 6.4. Благодаря теории супергравитации нам почти удалось объединить все известные взаимодействия («мрамор») с материей («дерево»). Словно элементы головоломки, они укладываются в риманов метрический тензор. Таким образом, мечта Эйнштейна почти осуществилась.

На физика Питера ван Ньювенхейзена, одного из авторов теории супергравитации, произвел глубокое впечатление скрытый смысл этого суперобъединения. Этот ученый писал, что супергравитация «способна объединить теории Великого объединения… с гравитацией и послужить созданию модели с почти полным отсутствием свободных параметров. Это уникальная теория с местной калибровочной симметрией фермионов и бозонов, самая прекрасная калибровочная теория — настолько прекрасная, что о ней следовало бы знать Природе!» [70]

Я тепло вспоминаю, как посещал лекции и выступал с докладами на многих конференциях, посвященных супергравитации. На них возникало отчетливое ощущение, будто мы приблизились к некоему важному рубежу. Хорошо помню череду восторженных тостов в честь непрекращающихся успехов теории супергравитации на одной встрече в Москве. Казалось, что теперь, по прошествии 60 лет, мы наконец осуществим мечту Эйнштейна о Вселенной из «мрамора». Некоторые из нас в шутку называли происходящее «реваншем Эйнштейна».

Когда 29 апреля 1980 г. космолог Стивен Хокинг был удостоен Лукасовской именной профессуры (ранее ее удостаивались такие гении физики, как Исаак Ньютон и Поль Дирак), его лекцию под многообещающим названием «Конец теоретической физики?» прочитал за него один из студентов: «В последние годы мы добились значительного прогресса, и я намерен показать далее: есть некоторые основания для оптимистичных, хоть и осторожных надежд, что мы увидим теорию во всей ее полноте еще при жизни некоторых из присутствующих здесь».

Супергравитация постепенно приобретала широкую известность, у нее даже начали появляться последователи среди представителей самых разных верований. В частности, понятие «объединения» занимает центральное место в системе взглядов приверженцев трансцендентальной медитации. Они напечатали большой плакат с уравнениями, описывающими 11-мерную супергравитацию. Согласно их представлениям, каждый элемент уравнений символизирует нечто особенное: например, гармонию, любовь, братство и т. п. (Такой плакат висит на стене в Институте теоретической физики в Стоуни-Брук. Увидев его, я впервые узнал, что у абстрактного уравнения из области теоретической физики появились последователи из религиозной группы!)

Питер ван Ньювенхейзен — заметная фигура в научных кругах. Рослый, загорелый, атлетического сложения, элегантный, он похож скорее на актера, рекламирующего масло для загара по телевидению, чем на одного из создателей теории супергравитации. Этот голландский физик в настоящее время преподает в Стоуни-Брук; он учился у Велтмана и ʼт Хоофта, следовательно, вопрос объединения интересует его с давних пор. Он принадлежит к числу немногих знакомых мне физиков, наделенных поистине неистощимой способностью к выполнению утомительных математических расчетов. Работа с супергравитацией требует почти безграничного терпения. Как мы помним, в простой метрический тензор, представленный Риманом в XIX в., входит всего десять компонентов. В настоящее время на смену риманову метрическому тензору пришел супергравитационный супертензор, включающий в буквальном смысле сотни компонентов. В этом нет ничего удивительного: любая теория, имеющая отношение к высшим измерениям и претендующая на объединение всей материи, должна располагать достаточным количеством компонентов, однако при этом математическая сложность выражений значительно возрастает. (Иногда я задаюсь вопросом: что подумал бы Риман, если бы узнал, что по прошествии века его метрический тензор превратился в супертензор, во много раз превосходящий все, что только мог представить себе математик XIX в.?)

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу