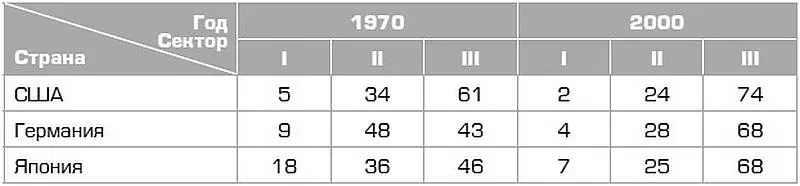

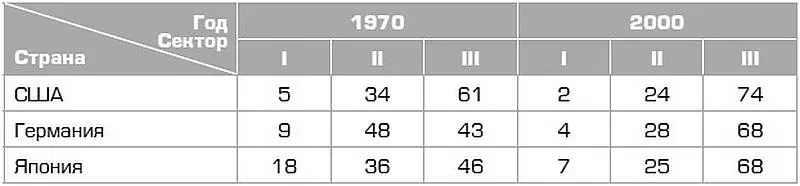

Таблица 1. Структура занятости в наиболее развитых странах, % [10]

Это изменение структуры экономики происходит потому, что производство любой вещи после двух столетий технологического прогресса не является больше экономической проблемой. Массовое производство обеспечивает заполнение рынка огромным количеством практически однородных по своим качествам вещей, и само по себе производство является лишь предусловием новой экономики. Проблемой номер один для развитой экономики становится потребление, а точнее – превращение произведенных вещей в предмет потребления. Решить эту проблему производителям удается, только выделяя свой продукт из череды других, конкурирующих продуктов и привлекая к нему внимание потребителей. В результате в условиях массового производства и массового потребления в качестве товара выступает бренд – образ, создаваемый рекламой и маркетингом и ассоциирующийся у потребителей с продуктом или компанией. Производителем выводится на рынок не вещь (шампунь, костюм, автомобиль…), а образ (привлекательности, респектабельности, престижности…).

Физический объект рекламы перестает быть означаемым и становится означающим по отношению к рекламируемому образу [11]. Рекламные ролики и постеры, изображающие счастливую семью, веселую компанию на дискотеке или героя-одиночку, занимающегося экстремальным туризмом, не указывают потребителю на реальные свойства продукта, который может оказаться чем угодно: от йогурта и пива до дезодоранта и автомобиля. Зато, встреченный после просмотра рекламы, такой продукт четко указывает потребителю на привлекательный образ жизни и имидж, виртуально содержащийся в продукте где-то между бифидобактериями и кальцием или между оригинальным дизайном и повышенной проходимостью. В новой экономике продукт служит лишь информационным поводом для продвижения товараи становится алиби для тех, кто развязывает рекламные кампании по продвижению «здоровья-счастья» под знаком йогурта, «сексапильности» под вывеской косметики или «успешности» под маркой автомобиля.

Бренд определяет, чего стоит та или иная вещь, и он требует большого объема работы с образами. Поэтому собственно экономический процесс, то есть создание стоимости, покидает пашню, шахту, конструкторское бюро и сборочный конвейер и перемещается в офис маркетолога и бизнес-консультанта, в рекламное агентство и студию масс-медиа. Туда же устремляются и тысячи работников, меняя структуру экономики и делая отрасли, раньше относимые к «непроизводственной сфере», наиболее производительными.

Возрастание экономической роли образа наглядно подтверждается данными об опережающих темпах роста рекламной индустрии по сравнению с традиционным производством. За десять предшествующих лет (1997–2006) средний ежегодный рост расходов на рекламу в мире составлял порядка 6%, а прирост мирового ВВП – только 3% [12]. Рекламные бюджеты крупнейших производителей товаров массового потребления растут еще быстрее. Только за три года (2003–2005) абсолютный мировой лидер по рекламным расходам компания Procter&Gamble увеличила свой рекламный бюджет на 82% и довела его до 8,2 млрд долларов. У идущих следом корпораций Unilever и General Motors рекламный бюджет вырос за тот же период на 39% и 28% и достиг 4,3 и 4,2 млрд долларов. А если сравнить эти расходы на создание имиджа продукции с годовыми расходами на исследования и разработку новой продукции (R&D), которые у P&G составили в 2005 году около 2,5 млрд долларов, можно сделать вывод: экономически виртуальная реальность образов превалирует над физической реальностью вещей.

Экономика образов формирует рынок нового типа. Компании и потребители теперь взаимодействуют не в условиях рынка реальных продуктов и их производителей, а рынка брендов и правообладателей, контролирующих использование брендов. Независимых производителей становится все меньше, а брендов все больше. Например, компания P&G, приобретя всего за пять лет права на использование 11 торговых марок, стала в 2005 году держателем 50 брендов и одна может создавать и поддерживать «конкурентные» рынки стиральных порошков, шампуней, зубной пасты или бритвенных принадлежностей.

Столь же показателен пример рынков автомобилей: на протяжении 1990-х годов число независимых автопроизводителей, оперирующих на глобальном уровне, снизилось с 21 до 13, а количество автомобильных брендов выросло с 63 до 65.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу