Постмодернизм против Просвещения

Постмодернизм полностью отвергает весь проект Просвещения. Постмодернизм полагает, что модернистские принципы Просвещения были несостоятельными с самого начала, а их культурные проявления теперь достигли крайней деградации. Пока мир модерности говорит о разуме, свободе и прогрессе, из его патологий складывается другая история. Постмодернистская критика этих патологий звучит как поминки по модернизму: мы обнаружили «глубокий сдвиг в западной культуре, – пишет Фуко, и – эта почва снова колеблется под нашими шагами» [18] Фуко, 1994, с. 37.

. Следовательно, говорит Рорти, задача постмодерна – выяснить, что делать теперь, «когда ни время Веры, ни Просвещение не подлежат возрождению» [19] Rorty, 1982, р. 175. Также смотреть John Gray: «Сегодня мы живем среди потускневших руин проекта Просвещения – главной программы Нового времени» (1995, р. 145).

.

Постмодернизм отвергает проект Просвещения самым фундаментальным способом – атакуя его глубочайшие философские основы. Постмодернизм отрицает разум и индивидуализм, на которых держится все мироздание Просвещения. В итоге он критикует все следствия философии Просвещения, от капитализма и либеральных форм государственного устройства до науки и технологии.

Постмодернистские постулаты противоположны модернистским. Вместо естественной реальности – антиреализм. Вместо опыта и разума – лингвистический социальный субъективизм. Вместо индивидуальной идентичности и автономии – группировка по различным расовым, гендерным и классовым признакам. Вместо веры в гармоничность человеческих интересов и стремления к взаимовыгодному взаимодействию – конфликт и принуждение. Вместо приверженности индивидуализму в ценностях, рыночных отношениях и политике – призывы к коммунализму, солидарности и эгалитарным ограничениям. Вместо гордости за достижения в науке и технологии – подозрения, переходящие в открытую враждебность.

Такое всестороннее философское противостояние подпитывает более конкретные постмодернистские темы в различных академических и культурных дебатах.

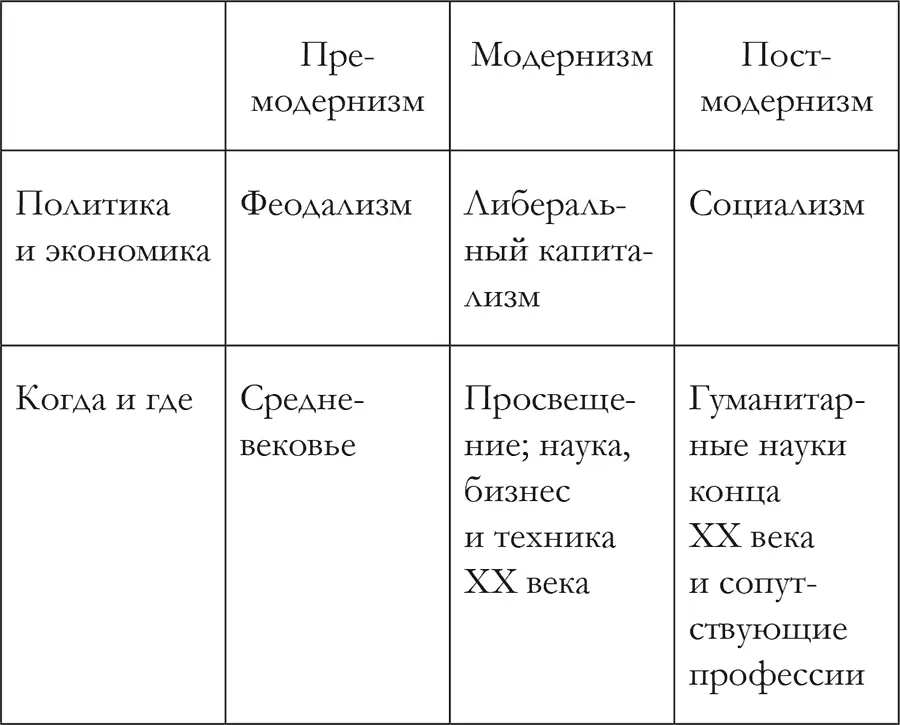

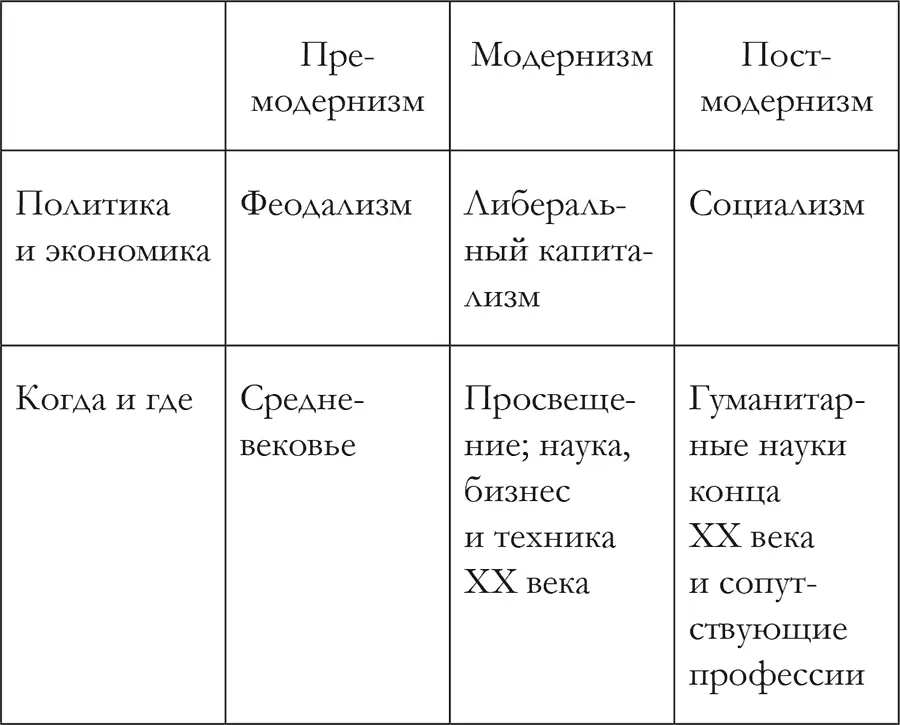

Таблица 1.3. Характерные черты домодерности, модерна и постмодерна

Теоретические темы эпохи постмодерна

Литературная критика эпохи постмодерна отвергает представление о том, что литературные тексты обладают объективным значением и истинной интерпретацией. Любые притязания на объективность и истину могут быть деконструированы. В одной версии деконструкции, представленной сторонниками вышеприведенной цитаты Фиша на странице 15, литературная критика становится формой субъективной игры, где читатель наводняет текст субъективными ассоциациями. В другой версии объективность уступает убеждению в том, что расовая, гендерная или другая групповая принадлежность автора в большой степени формирует его чувства и воззрения. Соответственно, задача литературного критика состоит в том, чтобы деконструировать текст для выявления расовых, сексуальных и классовых интересов автора. Авторы и герои, которые в наименьшей степени воплощают в себе правильные установки, подвергаются наибольшей деконструкции. Например, Натаниэль Готорн в «Алой букве» неоднозначно отзывается о моральном облике Эстер Прин, и эта двусмысленность выдает, что он предал идеалы гуманизма в угоду авторитарной, конформистской и репрессивной религиозной элите, где правят одни мужчины [20] Hoffman, 1990, р. 14–15, 28.

. Или Герман Мелвилл в «Моби Дике» мог думать, что он исследует универсальные темы личных и социальных амбиций, человека и природы, но в действительности капитан Ахав является примером эксплуатации авторитарных, империалистических и патриархальных ценностей и безумного стремления покорить природу с помощью техники [21] Schultz, 1988, р. 52, 55-57.

.

В юриспруденции версии правового прагматизма и критической правовой теории воплощают собой новою волну. В рамках прагматической версии постмодернизма нельзя доверять ни одной абстрактной или универсальной теории права. Теории ценятся лишь настолько, насколько они способны предложить юристу или судье полезные вербальные инструменты [22] Luban, 1998, р. 275; Grey, 1998.

. Однако оценки полезности субъективны и изменчивы, и потому правовой мир становится полем боя для постмодернистов. Поскольку не существует универсально обоснованных правовых принципов справедливости, дискуссии превращаются в риторические битвы личных интересов. Сторонники критической правовой теории представляют расовую, классовую и гендерную версии правовой постмодернистской мысли. Согласно этой теории правовые нормы и прецеденты по существу неопределимы, а потому так называемая объективность и нейтральность правовой аргументации – просто мошенничество. Все решения по сути субъективны и продиктованы личными предпочтениями и политикой. Закон – это оружие, предназначенное для использования на социальной арене субъективных конфликтов, арене, управляемой конкурирующими стремлениями и принудительным утверждением интересов одной группы над интересами другой. В западных странах закон слишком долго был прикрытием защиты интересов белых мужчин. Единственным противоядием от этого служила в равной степени насильственная борьба за субъективные интересы исторически притесняемых групп. Стенли Фиш объединяет прагматический и критический подходы, утверждая, что, если бы юристы и судьи видели себя как «дополняющие», а не «создающие тексты», они «в конечном счете были бы более свободны привносить в конституциональное право свои текущие представления о социальных ценностях» [23] Fish quoting Thomas Grey (Fish, 1985, p. 445).

.

Читать дальше