В индийской традиции человек может оказаться вне каст двумя противоположными друг другу («внутренним» и «внешним») способами: он может быть либо над кастами (ативарна), либо находиться ниже их (аварна), причем первый случай в современных условиях встречается существенно реже, чем последний, хотя для человека первоначальной эпохи именно первое состояние было вполне нормальным. Точно так же можно находиться и по ту, и по другую сторону традиционных форм: человек может либо вообще обходиться без религии, что чаще всего и встречается в современном западном мире, либо, что, напротив, является совершенно исключительным случаем, он может получить действительное знание о трансцендентном единстве всех традиций. Говоря в данном случае о действительном знании, мы прежде всего имеем в виду то обстоятельство, что теоретических представлений об этом единстве, даже если они и являются в основном верными, совершенно недостаточно для того, чтобы считать себя преодолевшим то состояние человеческого существования, на котором совершенно необходимо присоединиться к какой-либо традиционной форме и строго ей следовать. Это, безусловно, не означает, что человек не имеет права стремиться к глубокому познанию и других традиций, он лишь до определенного времени не должен употреблять на практике ритуальные средства, принадлежащие иным традиционным формам, так как это было бы не только бесполезно, но в силу целого ряда причин и опасно. Это обстоятельство позволяет лучше разобраться в вопросе о «юрисдикции» различных инициатических организаций, берущих свое начало в лоне определенной традиции: поскольку инициация, в строгом смысле этого слова, представляет собой установление начальной связи с такой организацией, то получивший ее человек действительно находится еще в самом «начале» и, следовательно, пока далек от того, чтобы быть выше тех или иных традиционных форм.

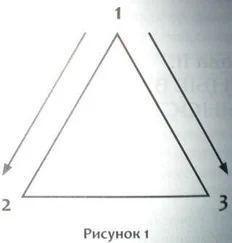

Различные традиции в таком случае допустимо сравнить с несколькими дорогами, которые хотя и не похожи друг на друга, но все же ведут к одной-единственнои цели: очевидно, что нельзя к этой цели продвигаться сразу по нескольким дорогам и, выбрав в самом начале пути одну из них, следует идти, не сворачивая, до конца, поскольку переход с одной дороги на другую не только не содействует скорейшему достижению цели, но может и вообще сбить с избранного пути. Но тот, кто добрался до конца, пройдя по одной дороге, находится в центре пересечения всех путей; такой человек теперь может использовать, если ему это необходимо, элементы любых традиционных форм, потому что он их все преодолел и теперь они для него, в сущности, одинаковы, так как все они ведут к точке, где он уже находится. Он теперь может придерживаться какой-либо одной традиции, для того чтобы служить примером тем, кто еще не достиг его состояния; но, если потребуется, он в равной степени может использовать и другие формы, поскольку между ними для него теперь уже нет различий. Такое объединение традиционных форм не приводит к их смешению, которое в любом другом случае было бы совершенно неизбежно; но в данном случае, повторим, речь идет о том человеке, который действительно преодолел все эти различия: для него все традиционные формы уже не являются средствами продвижения к концу пути, но представляют собой лишь различные способы выражения единой Истины, которые следует использовать в зависимости от обстоятельств, подобно тому как мы используем разные языки, для того чтобы быть понятными разным людям; именно это и называется на языке инициации «даром языков». Здесь мы имеем перед собой то же самое различие между синтезом и синкретизмом, и именно поэтому для нас было столь важным обстоятельно рассмотреть последний.

В действительности тот, кто рассматривает все традиционные формы в их единстве, приобретает тем самым синтетический, в строгом смысле этого слова, взгляд на вещи; он имеет возможность поставить себя в центр мироздания, в средоточие всех вещей. Вернемся еще раз к нашему сравнению: все дороги к центру имеют разные исходные пункты, однако, постепенно сближаясь, они хотя и остаются разными дорогами, но все же ведут к одной-единственной точке, в которой и происходит их объединение. Если по каким-либо причинам определенная традиция оказывается неполной, то, пользуясь этим же сравнением, можно сказать, что эта дорога не ведет к центру, но прерывается в некоторой точке, которая достаточно ясно указывает на переход из области эзотерической в область экзотерическую. Находясь же в центре, можно рассматривать все эти дороги как исходящие лучи, которые связывают центр с бесконечным множеством точек окружности; понятно, что с этой точки зрения ни один из этих путей уже нельзя пройти до конца. Эти две противоположные друг другу точки зрения соответствуют положению того, кто находится на пути к центру, и того, кто его уже достиг; в традиции эти состояния символически описываются как положение «кочевника» и положение «оседлого». [18] Обратим внимание, что эта же символика используется Геноном как принцип классификации всех видов человеческой деятельности вообще (см. «Царство количества и знамения времени», глава XXI). «Оседлые», например, создают пространственные искусства, кочевники — искусства фонетические (музыку, поэзию и другие).

Те же самые состояния можно описать и иначе: положение человека, который находится на вершине горы и, следовательно, может видеть все, что происходит на ее склонах, противоположно положению того, кто еще поднимается в гору и может видеть лишь склон, по которому движется; бесспорно, только точка зрения первого может быть названа синтетической.

Читать дальше