wirklich ist, ist vernunftig" (все действительное — разумно)

1 Почему праведный, окровавленный, несчастный Еле продвигается с крестной ношей, Между тем как дурной, счастливый как победитель Скачет на высоком коне?

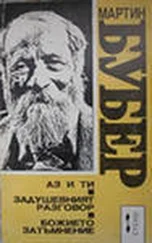

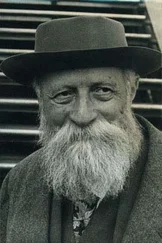

— только свободное истолкование основной спинозовской мысли; из этого видно, между прочим, как далек был немецкий идеализм от преодоления спинозизма — раз Гегель, справедливо почитающийся завершителем немецкого идеализма, так глубоко коренился в Спинозе. И все мы, без сомнения, находимся в большей или меньшей степени во власти Спинозы, точнее, спинозовского познания. Так что, если не все обманывает, приходится, вопреки Буберу, сказать, что и хассидизм не был ответом Спинозе, а что сами хассиды, хотя они, как Бубер правильно предполагает, вряд ли и слышали о Спинозе, были уже в каком-то смысле заражены его идеями. В "Хассидских книгах" мы читаем, что один из цадиков сказал про основателя учения Баль-шема: "Его душа принадлежала к числу тех, которым удалось вырваться из лона Адамова — в нем же были заключены все человеческие души до грехопадения, — не отведав плодов с дерева познания". Но в этом ведь сущность спинозизма. Смысл спинозовского qui sola ratione ducitur в этих именно словах! Спиноза отнюдь не был интеллектуалистом — как многие склонны думать. Он был глубоко религиозной натурой, он положил в новое время основание философии духа. Но он был непоколебимо убежден, что его душа вырвалась из Адама до грехопадения, прежде, чем хитрый змей соблазнил его, — так что его познание, его tertium genus cognitionis — осталось и есть cognitio immaculata (незапятнанное познание) и что его духовным глазам дано видеть последнюю истину. Я думаю, что Спиноза не отказался бы повторить за хассидс-ким цадиком и то, что этот последний говорил о молитве: "Люди полагают, что они молятся пред Богом. Но это

— не так. Ибо сама молитва есть сущность божества". Похоже, что и хассидам не всегда была чужда мысль очистить наши представления о Боге от "пятна" заботы о людях. И нужно прямо сказать, что всякая попытка говорить о Боге на современном языке неизбежно приводит к необходимости делать позаимствования у Спинозы, к стремлению "возвысить" и "очистить" Бога — т. е. поставить его как можно дальше от будней, т. е. от человеческих нужд, скорбей, радостей, задач и целей. Так что мы поставлены пред дилеммой: либо сохранить привычный нам "язык" и удалить из прежних теофаний все, что не ладится с нашими представлениями о действительном, возможном и истинном, и очистить идею Бога от тех фантастических или мифических элементов, без которых для наших предков Бог не был бы Богом, либо…

Вот почему я сказал, что, вопреки Буберу, ни его "Диалог", ни его "Я и Ты" не могут быть правильно поняты без его перевода Библии. Он прав, когда говорит, что типографская машина благодарно улыбалась наборщику. Но мы

никоим образом не должны забыть о хассидском переплетчике. И тоже он прав, когда в "Я и Ты" пишет: "Я воспринимаю что-то. Я представляю себе что-то. Я хочу чего-то. Я думаю о чем-то. Из всего такого и ему подобного нельзя составить всю человеческую жизнь". Но это легко может превратиться в спинозовское поп ridere, поп lugere, neque detestari, sed intelligere (не смеяться, не плакать, не проклинать — а понимать), если забыть о библейской книге Иова. Другими словами: если иметь в виду все, что Бубер писал, его попытка выразить библейскую истину на современном языке заслуживает всяческого сочувствия. Но только лишь при том условии, если иметь в виду все, им написанное и отказаться от предположения, что современная теофания имеет хоть какое-нибудь преимущество пред теофаниями людей былых времен: наборщик, с которым беседовал Бубер, ни на один волосок не ближе к истине, чем хассидский переплетчик. Скорей наоборот: современному человеку необходимо постоянно внушать себе, что именно переплетчик был ближе к истине, чем наборщик. И именно потому, что он был дальше от познания. И это отнюдь не должно рассматриваться как: sacrificium intellectus1, это вообще не есть sacrificium, не есть жертва. Разве можно говорить о жертве, если кто-либо убивает своего тюремщика или палача? А как часто "познание" превращается в нашего палача! Уместнее было бы в этом случае говорить о смирении, о котором так много рассказано в Библии, да и в "Хассидских книгах". Но осуществить, воплотить в жизнь такое смирение безмерно трудно, почти невозможно. Киркегард, всю жизнь свою дышавший воздухом св. Писания, должен был признаться, что библейский змей ему кажется непонятным и ничем со сказанием о грехопадении не связанным. Но недаром люди, столь мало друг на друга похожие, как Лютер и Спиноза, говорили de servo arbitrio (о порабощенной воле). Ведь в этом и был смысл и значение змея: отнять у человека дарованную ему Богом свободу. Почему и как это произошло, здесь не место говорить, да многого об этом не скажешь. Но факт остался: познание убило человеческую свободу. Об этом, в конце концов, свидетельствует и сам Киркегард: прочтите его "Жало в плоть" или несколько страниц из его дневников. И сочинения Нитше достаточно нам рассказывают о том же, равно как и "Сон смешного человека" Достоевского.

Читать дальше