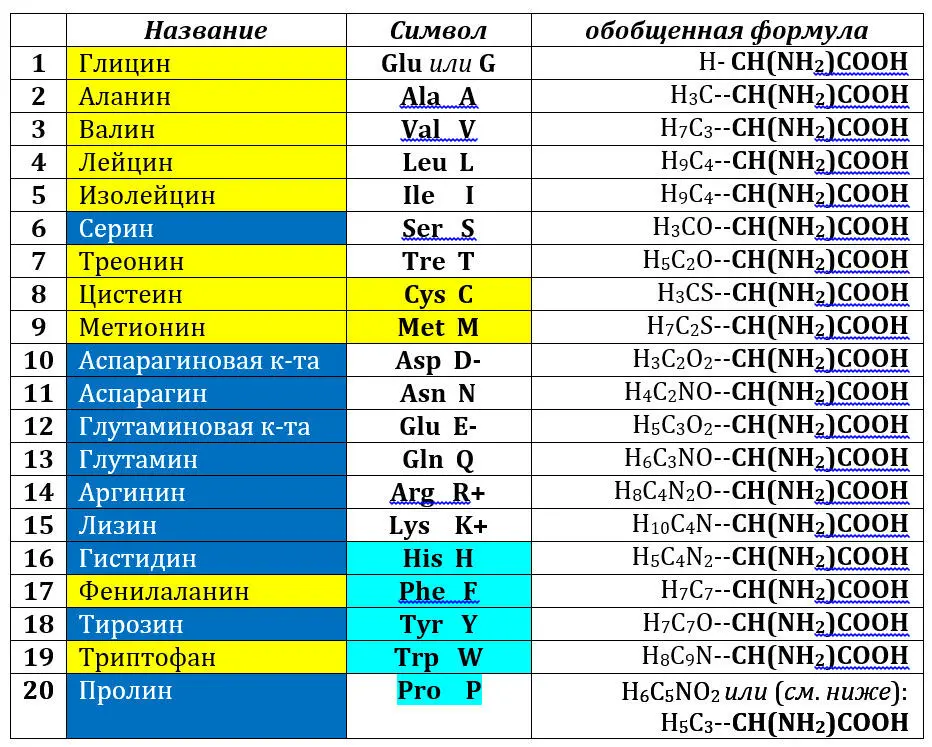

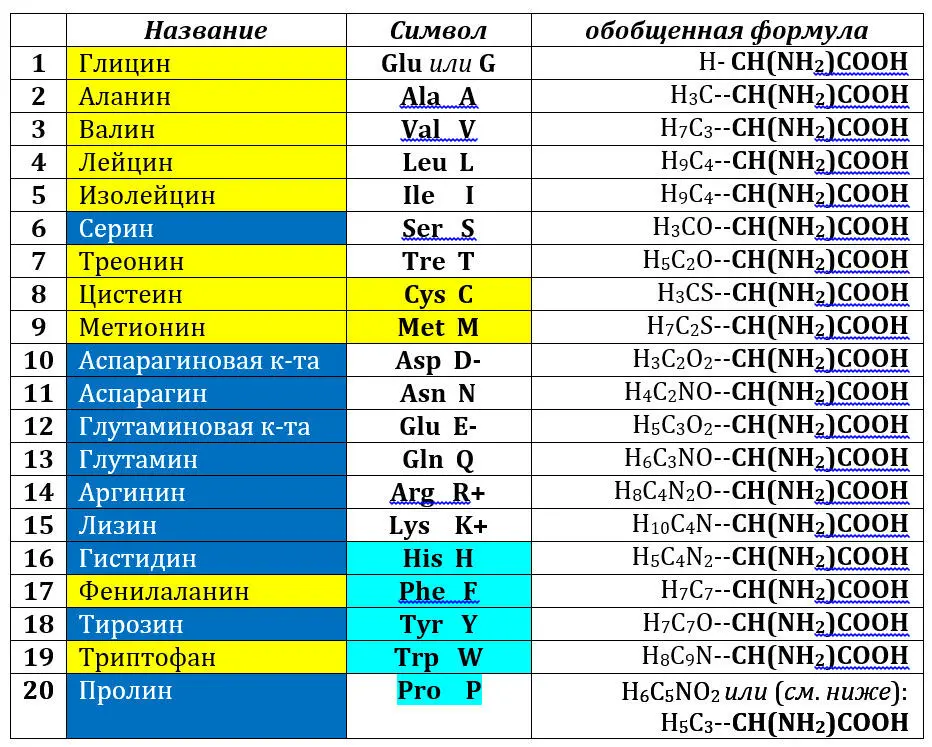

Для обозначения аминокислот (напомним, что кодируемыми являются альфа-L-аминокислоты) используют либо трех-, либо однобуквенные символы; мы – как уже сказано – будем пользоваться последними. В таблице выделены гидрофильные (синие ячейки и белые буквы названий) и гидрофобные (желтые ячейки) аминокислоты, аминокислоты, способные нести заряд, отмечены знаками (+) или (-), ароматические аминокислоты (бирюзовые ячейки в колонке символов, иминокислота пролин – бирюзовое выделение); серусодержащие аминокислоты (желтые ячейки в колонке символов). В формуле молекул справа – одна и та же константная часть (участвующая в пептидной связи; полужирный шрифт), слева – боковая часть молекулы или радикал (R). Молекула пролина приведена к общей схеме гипотетическим размыканием (релаксацией) иминного кольца.

Очевидно, что аминокислоты отличаются друг от друга химической природой боковой цепи, которая состоит из группы атомов в молекуле аминокислоты, связанной с α-углеродным атомом и не участвующей в образовании пептидной связи при синтезе белка. Всѐ разнообразие особенностей структуры и функции белковых молекул связано с химической природой и физико-химическими свойствами радикалов аминокислот. Именно благодаря им, белки наделены рядом уникальных функций, не свойственных другим биополимерам, и обладают химической индивидуальностью. Благодаря им, вновь синтезирующаяся полипептидная цепочка приобретает вторичную структуру, образуя определенной длины однотипные спирали, складчатость и повороты (изломы). Эта структура, в свою очередь, складывается в уникальную третичную, которая и обладает определенными функциями. Они могут быть усилены или модифицированы четвертичной белковой структурой, которую формируют уже не отдельные полипептиды, а их комбинация.

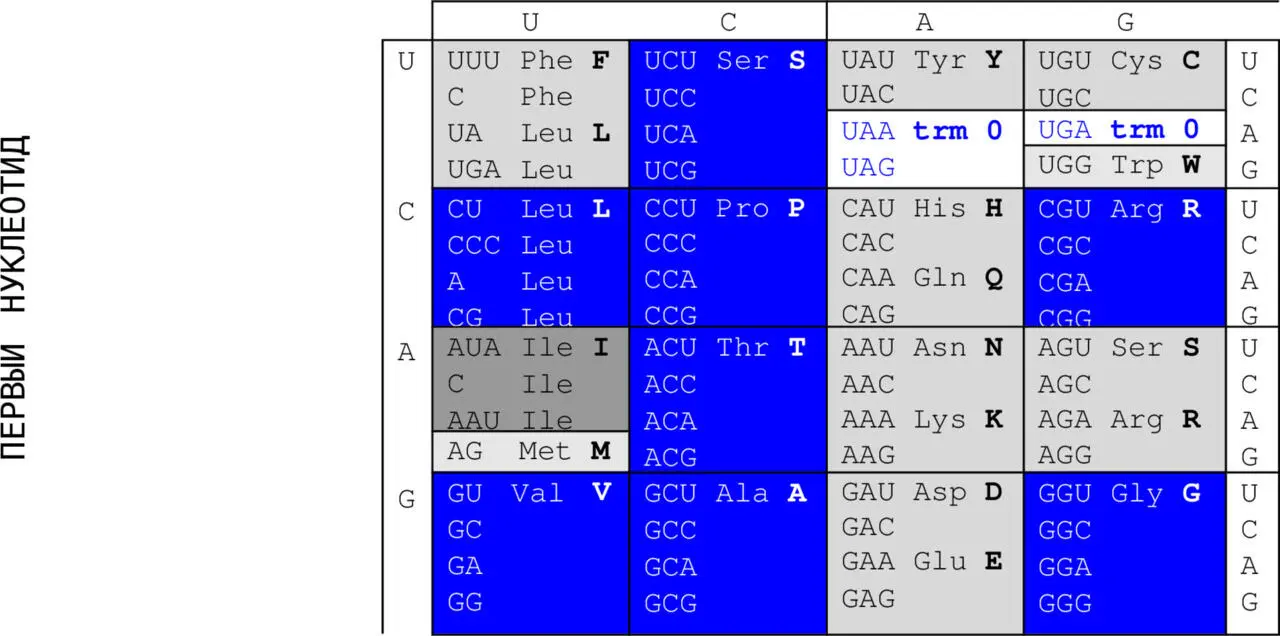

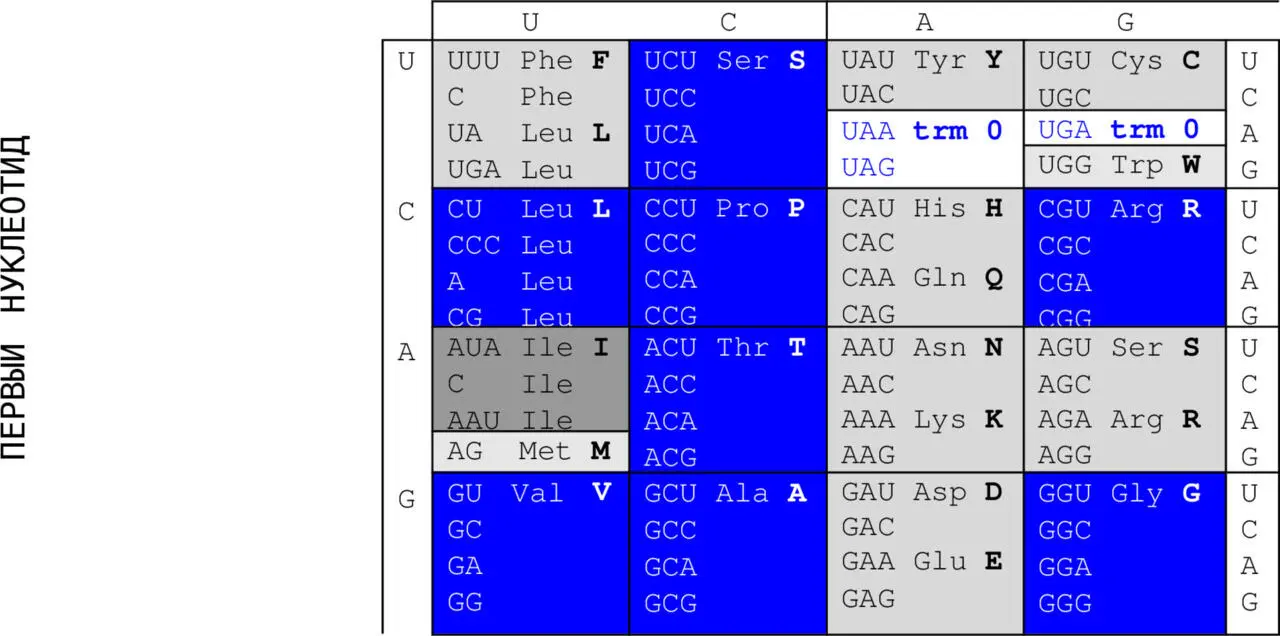

Это общие сведения ( trivia ) о компонентах генетического кода. Приводим его стандартную (каноническую) таблицу. Синим выделены в ней кодирующие и кодируемые элементы группы вырожденности IVоктета 1 (см. ниже); серым – элементы октета 2 групп вырожденности I (темно-серые), III(светлее) и II(еще светлее). В неокрашенных ячейках – терминирующие кодоны. Чтобы подчеркнуть характер непосредственных участников процесса декодирования, то есть молекул РНК, четырьмя основаниями в таблице часто выбираются основания U , C , A и G . Именно на таком порядке настаивал Френсис Крик – не помню точно, почему, – может быть, потому, что, скажем, теория граничных орбиталей химической реактивности, которая была разработана для сравнения вероятностей стабилизации избыточных электронов для различных ДНК-составляющих, предсказывает снижение электронного сродства и потенциалов ионизации, подтверждаемое экспериментальными данными, именно в порядке TCАG 51.

ВТОРОЙ НУКЛЕОТИД

Функция молекулы ДНК – не декодирование, но хранение генетической информации. Поскольку выбор «главной» из этих двух функций – задача очевидно нелепая, таблицы кода с ДНК-основаниями Т , C , A и G встречаются не менее часто.

Напомним теперь восемь основных свойств генетического кода, определяющих сопоставление нуклеотидов и аминокислот, и девятое – альтернативное.

Первое из них – триплетность, означающая, что каждую используемую в живых структурах аминокислоту кодируют три последовательно (то есть от 5`– к 3`-концу цепи) расположенных азотистых основания. Их называют триплетом или кодоном. В таблице первым двум основаниям соответствуют вертикальная и горизонтальная координаты; третье основание показано по вертикали справа, оно делает двумерную таблицу трехмерным кубом 4 х 4 х 4.

Физических промежутков между кодонами нет, поскольку код характеризуется непрерывностью. Если бы код был синглетным , то есть если бы каждой кодируемой аминокислоте соответствовало бы только одно основание (из четырех), кодирующая емкость кода и составляла бы только четыре аминокислоты. Между тем, таких аминокислот двадцать, и только этого числа (не меньше!) достаточно для обеспечения существующего белкового разнообразия. Если бы код был дублетным , то есть, если бы каждой кодируемой аминокислоте соответствовало бы два основания, кодирующая емкость кода составляла бы только шестнадцать аминокислот (42) – то есть очевидно недостаточно. Емкость триплетного кода составляет 64 аминокислоты (43). Этого хватает с избытком.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Наталья Александрова - Клеймо сатаны [= Табакерка Робеспьера] [litres]](/books/404375/natalya-aleksandrova-klejmo-satany-tabakerka-ro-thumb.webp)