А начнем мы с одного конкретного примера природного рисунка. Он покажет очень важную общую закономерность. Затем от этого сложного объекта мы перейдем к простым примерам. Они помогут от конкретных явлений перейти к простейшим абстрактным рисункам. Это будут азы нашей азбуки. После этого мы вновь вернемся к конкретным рисункам. А потом попытаемся по слогам прочитать некоторые рисунки.

Шедевр природы и ошибка в учебнике

Крайний Север — это богатейший вернисаж природных рисунков. Вершины больших округлых гор здесь многократно опоясаны кольцами и дугами нагорных террас. А если гора поменьше, то от ее вершины густым веером во все стороны расходятся полосы деллей [2] Делль (от нем. Delle — углубление, впадина) — линейно вытянутая плоскодонная ложбина с зачаточным руслом. Служит для стока дождевых и талых вод.

, а у подножия горы они вновь сходятся в ложбинах водотоков. На многих склонах можно наблюдать, как при медленном сползании рыхлого чехла поперек склона формируются полосчатые орнаменты из гряд и натеков солифлюкционных террас.

Рисунки на Севере можно найти и на ровном месте. Если грунты щебнисты, то поверхность покрыта ячеистой сеткой каменных многоугольников, а если суглинистые — то мозаикой голых пятен-медальонов. И, конечно, поражают рисунки морозобойных решеток, сплошь покрывающие речные поймы и озерные берега и террасы. Многообразие, тщательность исполнения, громадная площадь полотен — это действительно шедевр косной природы. Здесь можно увидеть и хаотичный рисунок «разбитой тарелки», и «пчелиные соты». Но особенно впечатляют похожие на рисовые чеки строгие решетки прямоугольных (тетрагональных) полигонов, повторяющие очертания речных излучин. У берегов больших рек они непрерывно простираются на многие сотни метров.

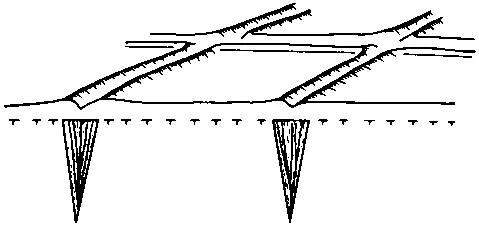

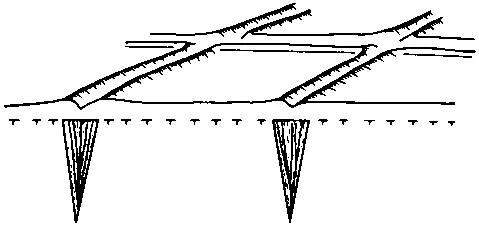

Морозобойные структуры возникают в результате следующих процессов. Зимой при охлаждении верхних горизонтов грунтов они стремятся сократить свой объем, но в условиях протяженных массивов сжатие по горизонтали верхних горизонтов невозможно, поэтому в них появляются горизонтальные растягивающие напряжения. Как только они достигают величины, равной прочности грунтов на разрыв, образуются протяженные поверхностные трещины. В глубину они обычно проникают не более чем на несколько метров, так как на этой глубине значительные сезонные температурные напряжения отсутствуют. Ширина трещины обычно — несколько миллиметров, и она плохо заметна. Но со временем рисунок, составленный из этих трещин, становится хорошо виден. Происходит это потому, что в раскрытую трещину весной затекает и замерзает вода. Таким путем формируется узкая ледяная жилка — трещина «залечивается». Но следующей зимой грунты трескаются вновь, причем новые трещины проходят обычно по тем же ослабленным предыдущими трещинами местам. В результате за сотни лет из множества элементарных жилок формируются широкие (до нескольких метров) ледяные жилы. При своем росте они раздвигают вмещающие грунты. Из-за этого на поверхности над жилой образуются канавки, обрамленные валиками отжатого жилой грунта (рис. 1). Благодаря этим валикам полигональный рельеф хорошо заметен даже на высотных аэрофотоснимках. Часто внутри полигонов между валиками застаивается вода, и тогда сходство с рисовыми чеками полное, единственное отличие — в них растет не рис, а пушица.

Рис. 1

Рис. 2

Мы изложили суть механизма образования структурных элементов полигональной сети. Здесь вроде бы все понятно.

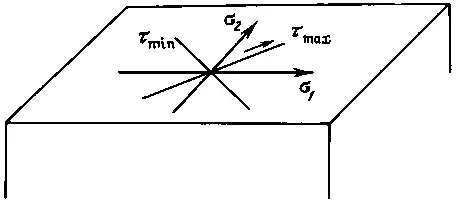

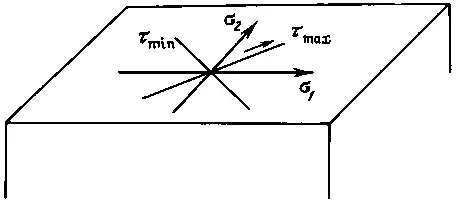

А теперь перейдем к механизму образования из этих линий рисунка — полигональной морозобойной решетки. Теория механики разрушения очень сложная. Она оперирует девятью пространственными составляющими напряжений и деформаций (это тензоры). При разрушении материала могут одновременно образоваться как трещины отрыва, так и трещины сдвига, образующиеся под действием касательных напряжений. Но при анализе морозобойного растрескивания поверхности ситуацию можно существенно упростить. Максимальные напряжения и соответственно трещины возникают у поверхности, так как она охлаждается в наибольшей степени. Свободная поверхность разгружает напряжения в перпендикулярном себе направлении, поэтому ситуацию можно рассматривать как двумерную, приравняв вертикальные компоненты нулю. В этом случае, как известно, максимальное касательное напряжение равно

Читать дальше