Теперь попробуем взглянуть на ту же самую величину (3 %) с «военной» точки зрения. Альтруизм на войне проявляется в том, что воины бросаются на врагов, не щадя своей жизни, в то время как эгоисты прячутся за их спинами. Расчеты показали, что для того, чтобы степень альтруизма оказалась равной 0,03, военная смертность среди альтруистов должна составлять свыше 20 % (учитывая реальную частоту и кровопролитность палеолитических войн), то есть всякий раз, когда племя сталкивается с соседями не на жизнь, а на смерть, каждый пятый альтруист должен пожертвовать жизнью ради общей победы. Надо признать, что это не такой уж низкий уровень героизма.

Эта модель приложима не только к генетическим аспектам альтруизма, но и к культурным, передающимся путем обучения и воспитания.

Таким образом, уровень межгрупповой агрессии у первобытных охотников-собирателей был вполне достаточен для того, чтобы «гены альтруизма» распространялись среди людей. Этот механизм работал бы даже в том случае, если внутри каждой группы отбор благоприятствовал исключительно эгоистам. А ведь это условие, скорее всего, соблюдалось далеко не всегда. Самоотверженность и военные подвиги могли повышать репутацию, популярность и, следовательно, репродуктивный успех людей в первобытных коллективах.

Непрямая реципрокность (indirect reciprocity)

Альтруистическое поведение как средство повышения собственной репутации и социального статуса. Автор идеи - Richard Alexander (The biology of moral systems, 1987).

Кстати, этот механизм поддержания альтруизма — через улучшение репутации того, кто совершает альтруистический акт — работает не только у людей, но и у многих животных. Например, у арабских серых дроздов ( Turdoides squamiceps ) только высокоранговые самцы имеют право кормить своих сородичей. Эти общественные птицы конкурируют за право совершить «добрый поступок» (посидеть над гнездами в роли «часового», помочь ухаживать за птенцами, накормить товарища). Альтруистические акты приобрели у них отчасти символическое значение и служат для демонстрации и поддержания собственного статуса. (A. Zahavi, 1990).

У арабских серых дроздов ( Tuntoides squamiceps ) только высокоранговые самцы имеют право кормить своих сородичей.

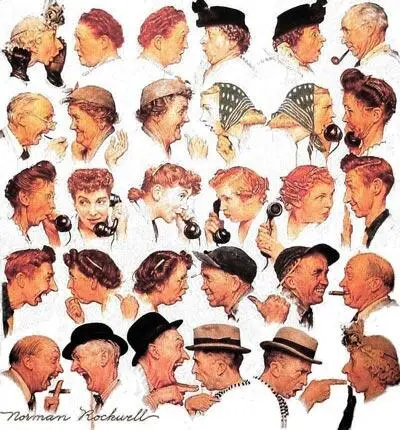

Вопросы репутации чрезвычайно важны в любом человеческом коллективе. Высказывалась даже идея, что главным стимулом для развития речи у наших предков была необходимость посплетничать. Сплетни — древнейшее средство распространения компрометирующих сведений о «неблагонадежных» членах социума, что способствует сплочению коллектива и наказанию «обманщиков» (R. Dunbar)

Есть мнение, что главным стимулом для развития речи у наших предков была необходимость посплетничать (Норман Роквелл, Сплетники, 1948)

В одном докладе совершенно невозможно рассказать обо всех интересных исследованиях, связанных с эволюцией альтруизма. Ниже перечислено кое-что из того, что осталось за рамками доклада.

Некоторые идеи не вошедшие в доклад

— У людей, по-видимому, есть врожденные психологические свойства ("предрасположенности"), направленные на эффективное выявление обманщиков;

— "Costly punishment" — люди готовы идти на жертвы ради эффективного наказания обманщиков;

— В ходе эволюции сложилась система эмоциональной регуляции процесса формирования моральных суждений; чувство отвращения было "рекрутировано" для усиления парохиального альтруизма;

— Одна из функций религии, возможно, состояла в усилении парохиального альтруизма;

— Одна из функций "дорогостоящих" ритуалов и религиозных обрядов состоит в предотвращении появления обманщиков.

Несколько слов о том, какие этическиевыводы можно сделать — а какие ни в кое случае делать нельзя — из данных эволюционной этики. Если тот или иной аспект нашего поведения, эмоций и морали вытекает из эволюционных закономерностей (имеет эволюционное объяснение), это вовсе не значит, что тем самым данное поведение получило эволюционное «оправдание», что оно является хорошим и правильным. Например, враждебность к чужакам и войны с иноплеменниками были неотъемлемой частью нашей эволюционной истории — и даже необходимым условием развития основ нашей морали, склонности к кооперации и альтруизму. Но то, что исторически наш альтруизм был направлен только на «своих», а к чужакам наши предки испытывали отвращение и вражду, не означает, что это тот образец нравственности, которому мы должны подражать сегодня. Эволюционная этика объясняет, но не оправдывает наши врожденные склонности. К счастью, эволюция дала человеку еще и разум, и поэтому мы можем и должны подняться над своими биологическими корнями и пересмотреть устаревшие этические рамки, которые эволюция навязала нашим предкам. То, что целесообразно для распространения генов у охотников каменного века, не годится для мыслящего цивилизованного существа. Эволюционная этика предупреждает нас о том, что в нас сидит врожденная склонность делить людей на своих и чужих, и к чужим испытывать отвращение и неприязнь. Мы, как разумные существа, должны это понять и преодолеть.

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу