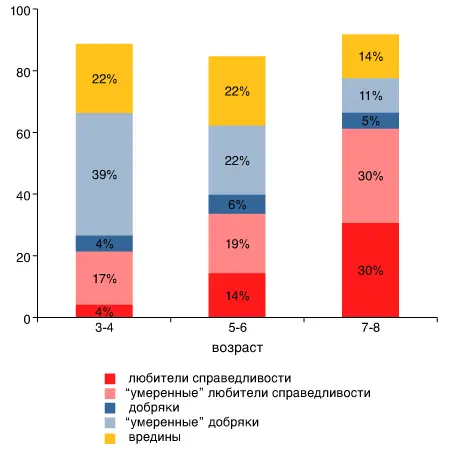

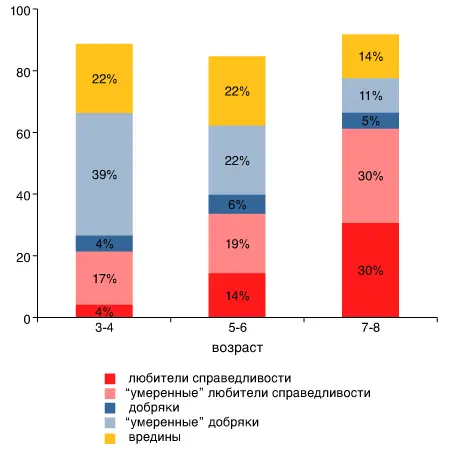

Среди детей есть около 5 % добряков, беззаветных альтруистов, которые всегда заботятся о других, и доля таких детей не меняется с возрастом. Есть «вредины», которые пытаются все отобрать у других и никому ничего не дают. Их число снижается с возрастом. И есть «любители справедливости», которые стараются все поделить поровну, и доля таких детей стремительно растет с возрастом.

Распределение детей по «нравственным категориям»

Эти результаты заставляют задуматься. Какую роль играют в нашем обществе 5 % добряков, не они ли дают нам моральные ориентиры, не на них ли держится мир? А если так, почему их всего 5 %? Может быть, потому, что излишнее размножение беззаветных альтруистов создает слишком благоприятную среду для эгоистов, которые будут паразитировать на чужой доброте. С этих позиций становится понятной и ключевая роль «любителей справедливости»: они сдерживают развитие паразитизма.

Альтруизм среди «своих» и враждебность к чужакам две стороны одной медали:

— Дети до 3-4 лет ведут себя как абсолютные эгоисты. К 7-8 годам они начинают думать и о других.

— Забота о ближнем у детей связана с эгалитаризмом — стремлением к равенству.

— Одновременно с эгалитаризмом у детей развивается парохиалиэм — преимущественная забота о «своих», причем у мальчиков эта черта выражена сильнее.

— Возможно, у первобытных людей альтруизм, эгалитаризм и парохиалиэм развивались параллельно под действием одного и того же фактора — частых межгрупповых конфликтов.

Fehr Е., Bernhard Н., Rockenbach В. Egalitarianism in young children // Nature. 2003. V. 454. P. 1079-1033.

Умение делиться пищей и другими ресурсами с неродственниками — одна из важных особенностей человека.

Полученные результаты также хорошо согласуются с теорией совместного развития альтруизма и парохиализма под влиянием острой межгрупповой конкуренции. Напомню, что парохиализм — это предпочтение своих, например, когда со своими делятся, а с чужими — нет.

Не исключено, что эволюционная история этих свойств психики в общих чертах повторяется в ходе развития детей. Оказалось, что альтруизм и парохиализм развиваются у детей более или менее одновременно, в возрасте 5–7 лет. Причем оба свойства сильнее выражены у мальчиков, чем у девочек. Это легко объяснить с эволюционной точки зрения. Главными участниками межгрупповых конфликтов и войн всегда были мужчины. В условиях первобытной жизни мужчины-воины были лично заинтересованы в том, чтобы не только они сами, но и другие мужчины племени находились в хорошей физической форме: не было смысла «блюсти справедливость» за их счет. Что же касается женщин, то в случае поражения группы в межгрупповом конфликте их шансы на успешное размножение снижались не так сильно, как у мужчин. Для женщин последствия такого поражения могли ограничиться лишь сменой полового партнера, тогда как мужчины могли погибнуть или остаться без жен. В случае победы женщины тоже выигрывали явно меньше, чем мужчины, которые могли, к примеру, захватить пленниц.

Разумеется, эти свойства детской психики зависят не только от генов, но и от воспитания, то есть являются продуктом не только биологической, но и культурной эволюции. Но это не делает полученные результаты менее интересными. В конце концов, законы и движущие силы биологической и культурной эволюции во многом сходны, а сами процессы могут плавно перетекать друг в друга. Например, новый поведенческий признак может поначалу передаваться из поколения в поколение посредством обучения и подражания, а затем постепенно закрепиться и в генах.

14. Межгрупповые войны — причина альтруизма?

Идею о связи эволюции альтруизма с межгрупповыми конфликтами высказал еще Чарльз Дарвин в книге «Происхождение человека и половой отбор», где он написал буквально следующее:

«Когда два племени первобытных людей… сталкивались между собой, то племя, которое… заключало в себе большее число храбрых, верных и преданных членов… должно было иметь больше успеха и покорить другое… Но с течением времени оно, как показывает история всех прошедших веков, будет, в свою очередь, покорено каким-либо другим, еще более одаренным племенем. Таким образом общественные и нравственные качества развиваются и распространяются мало-помалу по всей земле».

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу