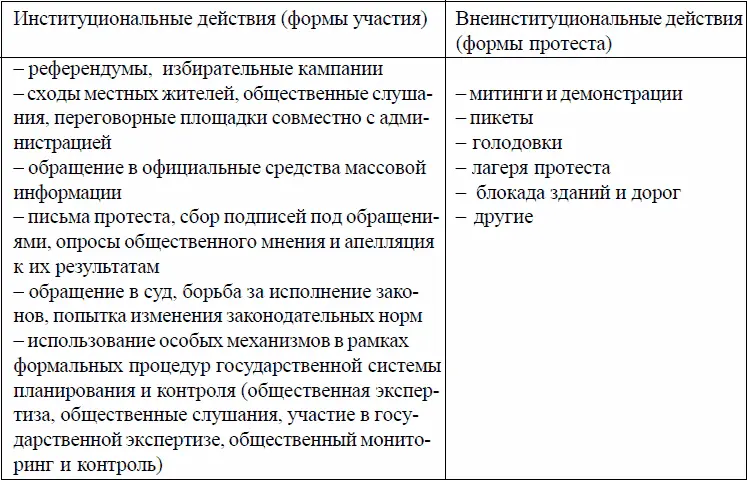

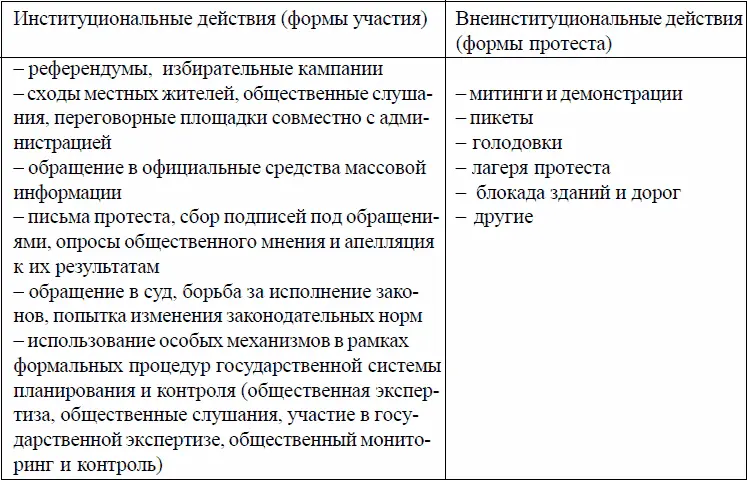

Можно выделить институциональные и внеинституциональные коллективные действия (табл. 2).

Таблица 2. Типы институциональных и внеинституциональных действий

Институциональные действия (обращения в суды, референдумы, участие в оценке воздействия на окружающую среду и пр.) основаны на формах участия, закрепленных в законодательстве, в то время как внеинституциональные действия не являются законодательно регламентированными формами участия общественности (митинги, лоббирование и пр.). Однако внеинституциональные действия выполняют функции выражения протеста, привлечения внимания властей, информирования широкой общественности и СМИ и пр. Также по цели проведения можно выделить формы общественного участия, направленные на информирование, выражение позиции, протест, (со)участие в принятии решений, защиту интересов. В любом случае формы действий представляют собой инструментарий, с помощью которого общественность представляет и защищает свои интересы.

Подробнее различные формы действий охарактеризованы в главе 7, посвященной анализу конкретных изучавшихся нами примеров общественного участия.

Помимо рассмотренных выше институциональных и внеинституциональных форм участия общественности могут быть выделены неформальные механизмы влияния на процесс принятия решений, используемые экологической общественностью. Под неформальными механизмами влияния понимаются формы действий, используемые общественниками для лоббирования своей позиции. Они включают мобилизацию социальных сетей, поиск сторонников внутри государственных и бизнес-структур, научных учреждений, совместную работу в законодательных комиссиях, использование неформальных каналов получения информации.

Необходимо далее кратко охарактеризовать общую правовую базу общественного участия. Она определена в Конституции РФ, в нескольких федеральных законах и в отдельных ведомственных положениях и инструкциях.

Основные демократические институты и принципы общественного участия в России возникли в 1985–1995 гг., а современная система принятия экологически значимых решений, в 1995–2000 гг. В последующий период существенных дополнений в эту систему на федеральном уровне внесено не было.

Необходимость выявления и учета позиции общественности, в первую очередь местных жителей, предусмотрена как обязательный элемент системы принятия решений, касающихся экологических вопросов.

Основные нормативные акты , регулировавшие общественное участие в СССР и определяющие его ныне в России, таковы:

Конституция СССР (1977), Конституция РФ (1993), Земельный кодекс РФ (1991), Земельный кодекс (2001), Градостроительный кодекс (1998), Градостроительный кодекс (2004), Гражданский кодекс (1994), Кодекс об административных нарушениях (2001), Лесной кодекс (1997), Гражданский процессуальный кодекс (2002), Закон об охране окружающей природной среды (1991), Закон об охране окружающей среды (2002), Временная инструкция о проведении государственной экологической экспертизы (1990), Закон об экологической экспертизе (1995), Положение об оценке воздействия на окружающую среду в РФ (Положение об ОВОС) (1994), Положение об оценке воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности (2000), Закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (1999), Федеральный закон о гарантиях избирательных прав граждан и прав участия граждан в референдуме (1997), Закон о референдуме в РФ (2002), Закон о местном самоуправлении в РФ (1991), Закон о принципах местного самоуправления в РФ (1995), Закон о гарантиях коренных малочисленных народов РФ (1999).

Краткая история общественного участия

В СССР первые попытки влияния общественности на решения о строительстве объектов, предполагающих значительное изменение окружающей природной среды, были осуществлены в 1980-х гг. [3]. Пик протестных действий общественных экологических движений пришелся на конец 80-х – начало 90-х гг., наиболее популярными формами протеста были митинги, акции, демонстрации и пикеты. Значительную роль в освещении экологических проблем играли СМИ.

Официально институт общественной экологической экспертизы был установлен в 1988 г. (см. главу 2). После этого экологическая общественность начала использовать законодательно определенные механизмы общественного участия для воздействия на процесс принятия решений. Однако, по мнению ряда активистов экологического движения, эффективность использования этих механизмов была относительно невелика и таковой остается поныне. Тенденция систематического нарушения законодательных требований в сфере участия общественности в принятии решений наметилась давно. Множество возникающих гражданских инициатив наталкиваются на пассивное (игнорирование, затягивание) или активное противодействие (и попытки манипуляции) как со стороны государственной системы, так и со стороны бизнеса, вследствие чего инициатива теряет поддержку среди широких масс населения.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу