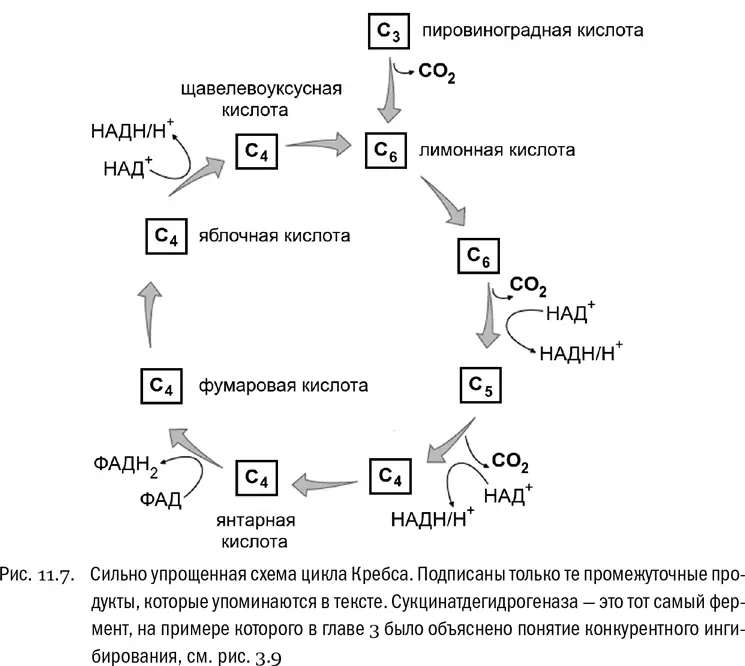

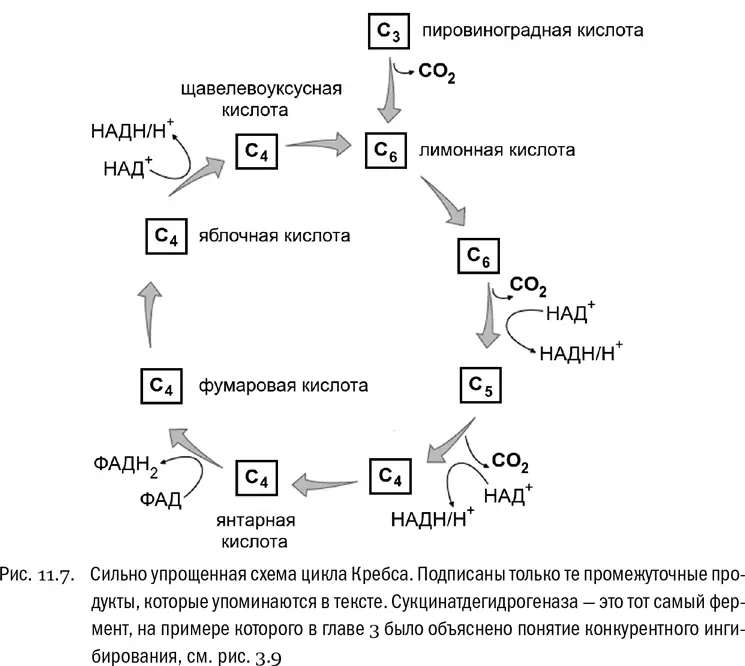

• В конечном счете четырехуглеродный фрагмент, оставшийся от лимонной кислоты после реакций декарбоксилирования, превращается обратно в щавелевоуксусную кислоту. Тем самым цепочка реакций замыкается в цикл, который называют циклом лимонной кислоты, или циклом Кребса (см. рис. 11.7).

Большинство реакций, входящих в цикл Кребса, являются окислительно-восстановительными. Вот типичный пример такой реакции:

HOOC–CH 2−CHOH−COOH + НАД +→ HOOC–CH 2−CO−COOH + НАДH + H +

Здесь перед нами окисление яблочной кислоты (слева) до щавелевоуксусной (справа). Между этими двумя кислотами есть одно-единственное различие: там, где в яблочной кислоте находится гидроксильная группа (−CHOH−), в щавелевоуксусной кислоте на ее месте кетогруппа (−CO−). Чтобы превратить гидроксильную группу в кетогруппу, нужно отнять у молекулы два атома водорода (H). Именно это и делает фермент под названием малатдегидрогеназа. Это название легко расшифровать: малат — анион яблочной кислоты, а дегидрогеназы — общее название всех ферментов, отнимающих водород. Ферменты-дегидрогеназы — это одна из подгрупп ферментов-оксидоредуктаз, о которых мы говорили выше. Как и во многих других подобных реакциях, отобранные у яблочной кислоты два атома водорода тут же захватывает кофермент НАД +, который превращается при этом в НАДН (плюс протон в растворе).

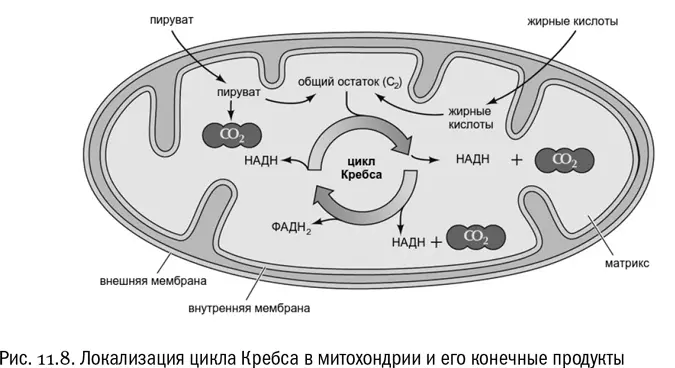

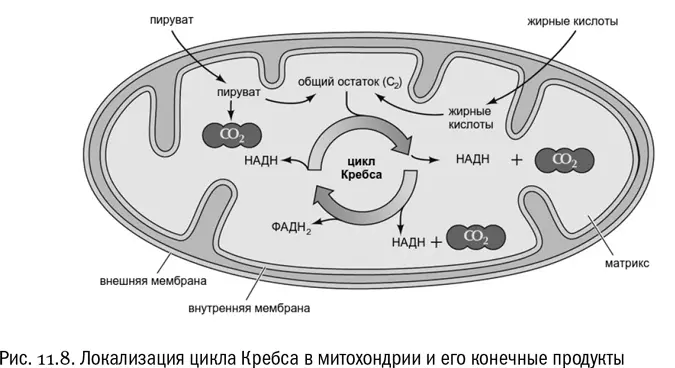

Итак, в матриксе митохондрий идет целая серия окислительно-восстановительных реакций, конечные продукты которых, во-первых, углекислый газ и, во-вторых, отобранный у субстрата водород (см. рис. 11.8). Углекислый газ — это отход, который просто выдыхается (его молекулы так малы, что даже внутренняя мембрана митохондрии для них проницаема). Теперь от исходного субстрата, то есть от глюкозы, ничего не осталось, кроме отобранных атомов водорода, судьба которых совершенно особая.

Итак, молекула глюкозы, с которой мы начали разговор о дыхании, наконец-то полностью распалась. И произошло это в ходе цикла лимонной кислоты. Давайте посмотрим на главные особенности этого процесса.

Во-первых, он идет в матриксе митохондрий (то есть в замкнутом пространстве, ограниченном внутренней мембраной митохондрии), и только там.

Во-вторых, он не требует молекулярного кислорода (O 2).

В-третьих, он хотя и сопровождается синтезом АТФ, но в очень малом количестве (всего одна молекула на каждый оборот цикла).

Главный продукт цикла лимонной кислоты — восстановленные формы свободных кофакторов. «Восстановленные» в данном случае, конечно, значит «нагруженные водородом». Кофакторов с такой функцией, фигурирующих на выходе из цикла лимонной кислоты, существует два. Первый из них — это уже хорошо знакомый нам НАД +. Со вторым же мы еще не сталкивались. Не будем вникать в его молекулярную структуру, а ограничимся названием, благо оно красивое: флавинадениндинуклеотид, сокращенно ФАД. Химический предшественник ФАД хорошо известен медикам как водорастворимый витамин B2. Молекула ФАД может присоединить к себе два атома водорода, перейдя в восстановленную форму, а может и отдать их обратно:

ФАД + 2H ⇌ ФAДH 2

В грубом приближении (которого мы и будем тут придерживаться) можно вообще игнорировать ФАД и свести весь «окислительно-восстановительный сюжет» к обороту НАД, вклад которого все равно существенно больше. Если говорить точно, в результате каждого оборота цикла лимонной кислоты восстанавливаются три молекулы НАД +и одна молекула ФАД. Легко сосчитать, что вместе они поглощают восемь атомов водорода.

Проблема в том, что никакой механизм регенерации этих кофакторов в цикле лимонной кислоты не предусмотрен. А это должно означать, что использовать их можно только один раз. Дальше они нагружаются водородом и в рамках самого цикла лимонной кислоты разгружены быть не могут. Что же с ними делать?

Вот тут-то и начинается самое интересное. Но чтобы оценить, насколько это интересно, нужно (в который уже раз) небольшое вступление.

Начать тут лучше всего с немецкого биохимика Эдуарда Бухнера. В 1880-х годах, когда Бухнер начинал работать, химики и биологи вовсю спорили о природе брожения. Имело место противостояние двух мнений. Одни ученые были уверены, что брожение есть физиологический акт, неотделимый от живой материи по самой своей природе, и воспроизвести его вне живой клетки принципиально невозможно. Другие же считали, что брожение — это чисто химический процесс, требующий, конечно, определенных катализаторов, но потенциально вполне способный протекать и без всяких клеток, в любом растворе, где эти катализаторы есть. Обе точки зрения имели своих яростных защитников, и спор растянулся на несколько десятилетий. В 1897 году Бухнеру удалось наконец-то однозначно решить эту проблему. Он превратил клетки дрожжей в бесклеточный экстракт, растерев их в ступке с песком, и показал, что если добавить этот экстракт в раствор сахара, то там произойдет брожение, абсолютно идентичное естественному (в данном случае это было спиртовое брожение, конечными продуктами которого являются углекислый газ и этиловый спирт). Между прочим, это отличный пример того, как биолог вынужденно разрушает живое тело, превращая его в неживое, чтобы выяснить действующие там механизмы, а потом мысленно воссоздать живой объект, уже понимая, как он устроен. Такая аналитическая наука, как биохимия, основана на этом подходе практически целиком [104] Тут трудно не вспомнить популярный у биологов весьма реалистичный анекдот: «Инструкция по биохимическому опыту. Пункт первый. Подготовьте крысу к опыту. Пункт второй. Полученную кашицу…»

. А историю современной биохимии часто отсчитывают именно от работы Бухнера, экспериментально доказавшего, что брожение — это обычный химический процесс, в котором ферменты играют роль катализаторов [105] Корнберг А. Биохимия на рубеже веков // Химия и жизнь. 2002. № 12.

.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу