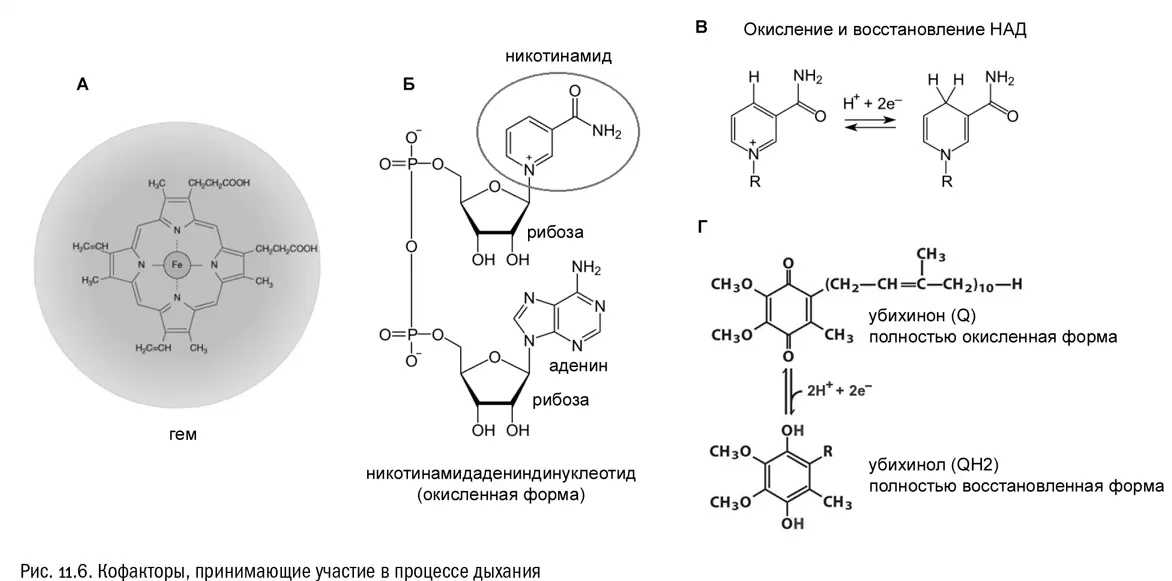

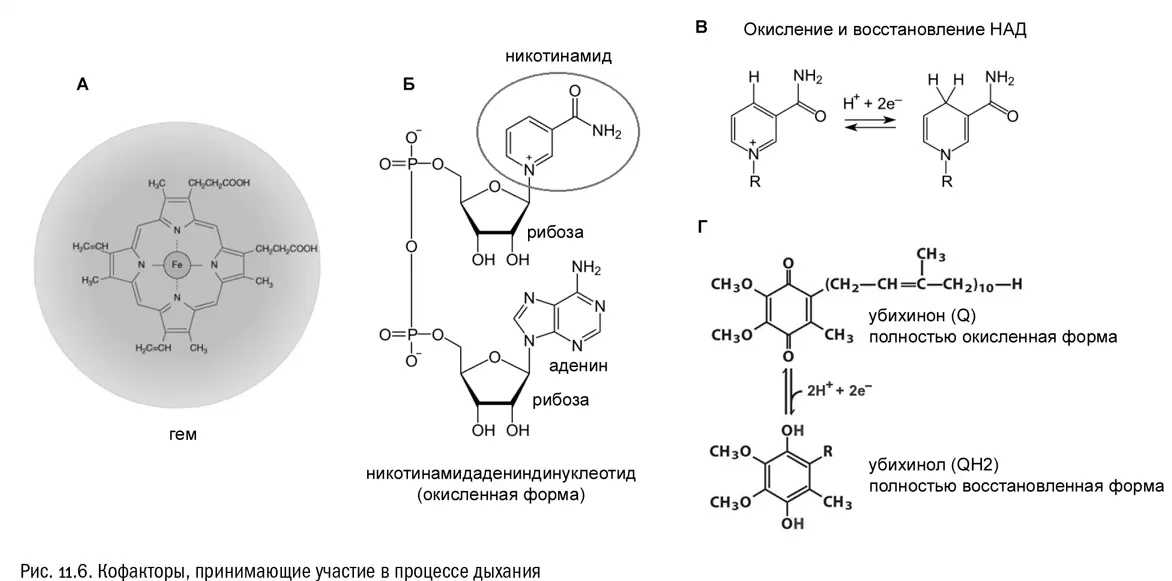

Еще один важный свободный кофактор называется убихиноном , или коферментом Q (см. рис. 11.6Г). Его структура несложна, но по-своему интересна. Представим себе бензольное кольцо (с соответствующей системой двойных связей), к которому друг против друга присоединены две гидроксильные группы (−OH). Это будет спирт. Теперь представим, что у каждой гидроксильной группы отобрали по атому водорода. Это типичная окислительно-восстановительная реакция, в результате которой кислороду бывшего гидроксила ничего не останется, кроме как образовать с углеродом двойную связь. А поскольку валентность углерода в органике всегда равна 4, то система двойных связей в бывшем бензольном кольце вынужденно перестроится: их станет две вместо трех. И получится молекула, которая называется хиноном . Так вот, убихинон — это типичный хинон, к ядру которого добавлено несколько боковых цепей, а именно метильная группа, две группы −O−CH 3и (это самое главное) длинная углеводородная цепочка, которая может включать несколько десятков атомов углерода. Присоединив к себе два атома водорода, убихинон может легко восстановиться и превратиться в спирт:

убихинон (окисленная форма) + 2H ++ 2e −⇌ убихинол (восстановленная форма)

Вот на этой реакции и основано использование убихинона в качестве кофактора. Однако убихинон отличается от НАД +тем, что он из-за своей длинной углеводородной боковой цепи совершенно нерастворим в воде. Растворяться он может только в гидрофобных веществах, то есть в липидах. Это тоже иногда бывает нужно. Убихинон действует как кофактор прямо внутри мембраны, в ее гидрофобной фазе.

Убихинон в норме синтезируется организмом человека, но при некоторых заболеваниях его может там не хватать. Поэтому к витаминам его можно отнести только с оговорками (витаминами принято называть молекулы, которые не синтезируются организмом человека вовсе). Но иногда убихинон все-таки считают витамином и тогда обозначают его как витамин Q. Это жирорастворимый витамин, в отличие от никотиновой кислоты, которая относится к водорастворимым витаминам.

Ну а теперь поговорим о дыхании.

Первый этап процесса дыхания — гликолиз — представляет собой цепочку из 10 последовательных реакций, в результате которых молекула глюкозы (C 6H 12O 6) превращается в две молекулы пировиноградной кислоты, или пирувата (C 3H 4O 3). Это замечательное вещество с красивым названием открыл в 1835 году великий шведский химик Йенс Якоб Берцелиус, автор терминов «протеин», «органическая химия» и многих других (см. главу 3). Пировиноградная кислота — это трехуглеродная кислота, состоящая из карбоксильной группы, кетогруппы и метильной группы (см. главу 1 и рис. 1.8). Вот суммарное уравнение гликолиза:

C 6H 12O 6+ 2НАД ++ 2АДФ + 2H 3PO 4→ 2C 3H 4O 3+ 2НАДH + 2H ++ 2АТФ + H 2O

Здесь мы на самом деле видим сразу три сопряженных процесса. Первый из них — распад глюкозы (C 6H 12O 6) до пирувата (C 3H 4O 3); еще раз напомним, что в биохимии различие между кислотами и их анионами часто игнорируется, так что пировиноградная кислота и пируват для нас одно и то же. Второй процесс — восстановление двух молекул НАД +до состояния «НАДH + H +». Разумеется, это произошло за счет водорода, отнятого у глюкозы. (Если быть точным, атомы водорода отбираются не прямо у глюкозы, а у одного из промежуточных продуктов ее распада, и происходит это во время шестой по счету из составляющих гликолиз десяти реакций.) Ну а третий процесс, ради которого все, вообще говоря, и затевалось, — это синтез двух молекул АТФ. Уравнение показывает, что АТФ синтезируется из АДФ и фосфорной кислоты (H 3PO 4) с выделением воды (H 2O). На уровне начальных и конечных продуктов так и есть, хотя реальный механизм тут гораздо сложнее. Но в любом случае образовавшиеся молекулы АТФ захватили свободную энергию, выделившуюся при распаде глюкозы и частичном окислении продуктов этого распада. Именно ради их синтеза вся эта система реакций и была нужна.

Гликолиз хорош тем, что абсолютно не требует участия молекулярного кислорода (O 2). Поэтому, если кислородное дыхание по какой-то причине невозможно, гликолиз в принципе можно превратить в единственный способ получения энергии. И некоторые живые организмы на это действительно способны. В том случае, если гликолиз не предполагает продолжения в виде кислородного дыхания, к нему добавляется еще одна реакция, а именно восстановление пировиноградной кислоты (пирувата) до молочной кислоты (лактата):

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу