«В этой железе особые фагоциты», — написал Ковалевский Мечникову.

«Да, это у них своеобразная селезенка», — ответил тот, обрадованный, что и улитки оказались не лишенными этого столь важного для мечниковской теории органа.

После «Дорисов» Ковалевский направил свой шприц против оболочников, а там и пошло. Игла шприца вонзалась в тело то тех, то других животных.

В 1890 году его избрали в Академию наук. Он оставил чтение лекций и засел в лаборатории. Ему пришлось работать долго: через десять лет он умер. Его имя сохранилось не только в отчетах о заседаниях Академии и на страницах научных журналов. На Севастопольской биологической станции, устройству которой он отдал столько сил и времени и первым директором которой он был, станционное судно носит имя «Александр Ковалевский». Другой «Александр Ковалевский» бороздит волны Ледовитого океана — это судно Мурманской биологической станции.

«Он мало теоретизировал, но много открыл», — сказал после его смерти один ученый немец, сам большой любитель всяких теорий.

Морской дракон.

1

— Но ведь это замечательно! — воскликнул ботаник Гуго Де-Фриз, прочитав небольшую статейку, затерявшуюся в старых книжках провинциального журнала. — Как же никто раньше не заметил этой статьи?

Де-Фриз написал статью «Законы расщепления гибридов». В ней неоднократно упоминалось имя монаха Грегора Менделя.

24 марта 1900 года эта статья попала на стол редактора немецкого ботанического журнала. Редактор перелистал статью, пометил на ней «в набор» и забыл о ней.

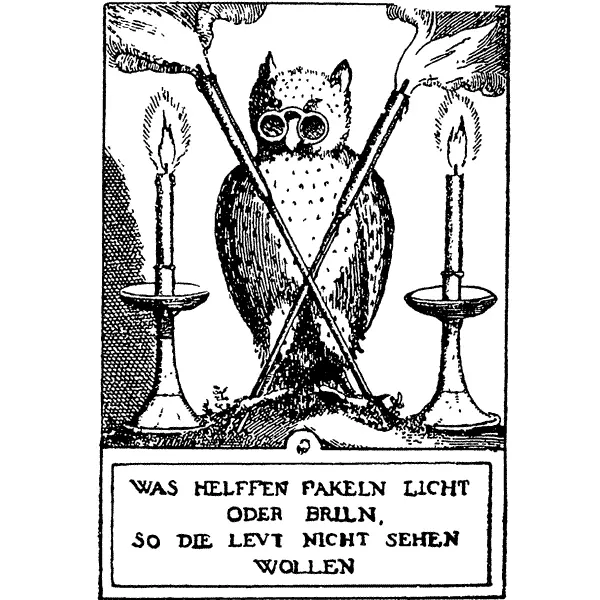

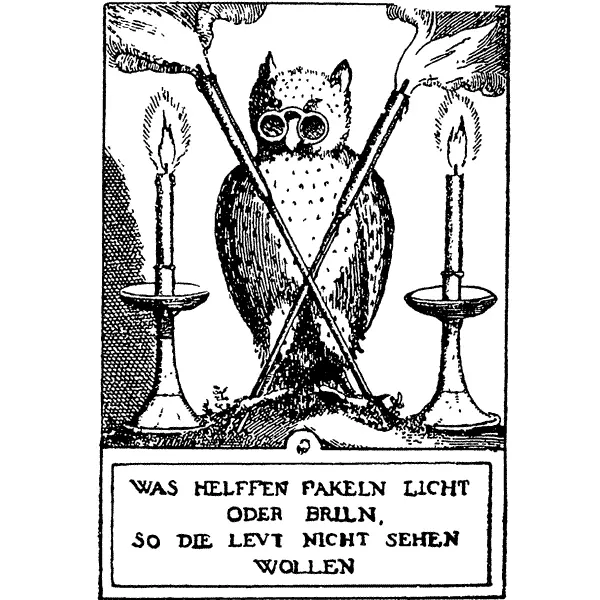

«К чему факелы, свечи и очки, если люди не хотят видеть».

Прошел ровно месяц. 24 апреля редактор снова сидел за столом и снова перелистывал статью. На этот раз статья была подписана ученым К. Корренсом. А говорилось в ней снова о помесях и о монахе Менделе.

Редакторский карандаш снова пометил на полях рукописи «в набор».

Прошло еще полтора месяца.

Перед редактором лежала рукопись профессора Эриха Чермака. И снова в ней говорилось о скрещивании, о помесях и о… монахе Менделе.

— Откуда они выкопали этого монаха? — Редактор посмотрел в одном словаре, заглянул в другой, перелистал несколько списков ученых — нигде не было имени монаха Грегора Менделя.

А Корренс, Де-Фриз и Чермак тем временем занялись спорами о том, кому принадлежит честь «открытия» Менделя, умершего в 1884 году и никому с тех пор неизвестного.

2

Родители Менделя были крестьяне. Его дед и прадед тоже были крестьянами деревушки Гейнцендорф в австрийской Силезии. Они пахали землю, сажали капусту, платили подати и молча голодали в неурожайные годы. Отец Менделя, Антон, увлекался садоводством. Это давало небольшой доход и доставляло Антону не просто удовольствие, а было его отдыхом, и это же приучило его единственного сына Иоганна к возне с растениями.

— Ты дашь мне привить глазок? — спрашивал он отца, дрожа от нетерпеливого ожидания.

И если отец разрешал ему проделать эту ответственную операцию, то мальчик был счастлив.

— Он слишком умен для нас, — сказал учитель сельской школы, когда поближе познакомился с Иоганном. — Ему нужно учиться дальше.

Иоганна послали доучиваться в более крупную школу в соседнем местечке.

— Его место не здесь, а в гимназии, — сказали вскоре отцу Иоганна и там.

В декабре 1834 года двенадцатилетний Иоганн Мендель очутился в Троппау, в гимназии. Он голодал и ходил оборванным, у него не всегда были медяки на покупку тетради или карандаша, а многие учебники являлись для него недосягаемой мечтой. Но он учился очень хорошо. И он еще раз переменил школу. В троппауской гимназии не было двух старших классов — «философских», как тогда говорили. Иоганн перевелся в Ольмюц. Он голодал и здесь…

— Я отдам ему на учение мое приданое, — сказала младшая из двух сестер Иоганна и отдала брату гроши, носившие громкое название приданого.

— Поверь, я не останусь в долгу! — чуть не заплакал от радости Иоганн.

Приданое сестры не могло накормить Иоганна досыта, но его все же кое-как хватило, чтобы доучиться и кончить гимназию. И чем ближе становился этот знаменательный день «конца», тем чаще и чаще задумывался Иоганн.

Читать дальше