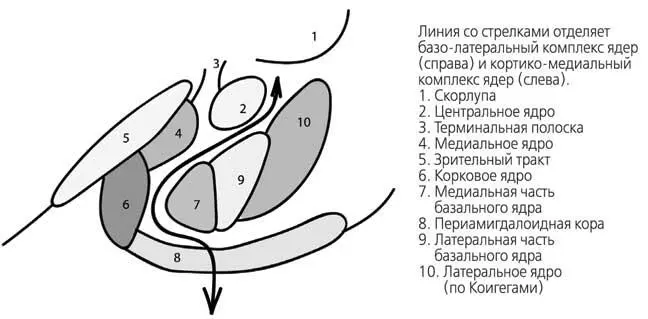

Дело в том, что на самом деле амигдала – это не одно ядро (скопление клеток), а целый кластер (от англ. cluster – «рой, скопление») ядер. Это такое суперъядро!

Только крупных ядер в ней насчитывается около семи штук. Например, кортикальное ядро амигдалы получает сигналы от обонятельной коры. Это в свою очередь может как запускать сигнальные реакции (беги от ядовитого газа!), так и регулировать настроение в зависимости от получаемых запахов. Вероятно, по этой причине ряд запахов оказывает расслабляющий эффект на людей (но не на всех, зависит от индивидуального опыта). Так вот, благодаря связям ядер амигдалы с гипоталамусом дефолт-система мозга также участвует в распознавании эмоционального состояния других людей. Здесь важно отметить, что не только зеркальные нейроны задействованы в процессе понимания чужих эмоций, но и ряд обширных структур ДСМ.

Рис. 41. Строение комплекса ядер амигдалы

Некоторые ученые предполагают, что ДСМ, обеспечивая всплески спонтанной мыслительной деятельности, позволяет нашему мозгу создавать и моделировать альтернативные сценарии, мысленно организовывать планы и готовиться к тому, что нас ждет в будущем. То есть в ДСМ формируются прогнозы и предвидение реакций других людей. Считается, что спонтанная мыслительная деятельность помогает структурировать ежедневные события. При этом значимая информация переводится в хранилище долгосрочной памяти.

И теперь самое важное, что нужно понять. За последние несколько тысяч лет наш мозг физиологически не изменился, а вот список задач значительно возрос. Да и сами задачи стали весьма специфическими с точки зрения природы. И тут вот какая проблема. Когда-то мы взяли в руку палку. Она стала продолжением нашего тела. Мозг может как бы встраивать предметы в схему тела. Благодаря этому мы научились охотиться, ловить рыбу – в общем, стали преуспевающими приматами. Потом мы изобрели железные орудия и тоже встроили их в схему тела, потом ножи, сабли, пистоли и так далее. И наконец сейчас, в эпоху цифровых технологий, в наших руках уже не реальный инструмент, а устройства для работы с инструментами виртуальными. Но! Мозг все равно остался тем же. И вот ему – бедняге – приходится что-то придумывать. А у него все те же сети. И под решение самых специфических задач он выделяет ту же ДСМ. Мозг на время выгружает из нее людей, заполняет освободившиеся места фактами, абстракциями, цифрами, графиками и начинает ими «жонглировать». Иными словами, вместо людей у нас в ДСМ теперь абстрактные экономические формулы, иконки из соцсетей, модели строительных объектов. Это все мозг и подвергает анализу.

Итак, получается, что у нас есть универсальный вычислительный процессор в виде ДСМ, который, по всей видимости, связывается также с разными серверами (хранилищами памяти в коре). И то, как его задействовать, зависит только от вас. ДСМ – это и есть субстрат мышления.

Важно также понимать, что, если ДСМ использовать не по назначению, она постепенно перестраивается под работу с данными, а не с людьми. Да и вообще, мозг очень пластичен.

Мы с вами уже увидели это на примере француза Матье. У него маленькая тонкая прослойка коры перераспределила и мобилизовала все ресурсы, чтобы скомпенсировать возникшие нарушения.

Сегодня нет единого мнения, почему одни люди более эмоциональные, а другие менее. Вернее сказать, родились ли они таковыми. К примеру, можно отметить, что ДСМ представителей шизоидного типа более загружена абстрактными объектами. Да и префронтальные области коры у них работают заметно активнее, чем структуры лимбической (эмоциональной) системы. Поэтому внешне они достаточно холодные, алгоритмически мыслящие люди.

Есть мнение, что у многих современных людей происходит снижение эмоциональности. Абстрактным данным не нужно вызывать в нас эмоциональный отклик – важен только интерес. Мы становимся «дофаминовыми наркоманами», ждем пока нас поощрят «интересной вкуснятиной» из контента на бескрайних просторах интернета.

В итоге мы меньше общаемся в реальной жизни, избегаем сложных вариантов взаимодействий, когда необходимо внимательно слушать собеседника, стараться понять его. Как следствие, происходит нарушение социальных связей. Мозг начинает думать так: «Зачем мне вообще другие люди? Они создают сложный эмоциональный фон, могут быть непредсказуемыми, ситуацию сложно контролировать. А еще люди порой говорят не очень приятные вещи – это вызывает дополнительные переживания и беспокойства. А вот интересный контент, да еще если он подкрепляется фантазиями, вызывает приятные эмоции. Надо брать!»

Читать дальше

![Илья Мартынов Мозг. Как он устроен и что с ним делать [litres] обложка книги](/books/405254/ilya-martynov-mozg-kak-on-ustroen-i-chto-s-nim-del-cover.webp)

![Арсений Сухоницкий - Эмгед Гард / Мне достался божий сценарий и я не знаю, что с ним делать. Том 2 [СИ]](/books/390105/arsenij-suhonickij-emged-gard-mne-dostalsya-bozhij-thumb.webp)

![Арсений Сухоницкий - Эмгед Гард / Мне достался божий сценарий и я не знаю, что с ним делать [СИ]](/books/390106/arsenij-suhonickij-emged-gard-mne-dostalsya-bozhij-thumb.webp)

![Илья Мартынов - Ретенция [publisher - SelfPub]](/books/397510/ilya-martynov-retenciya-publisher-selfpub-thumb.webp)