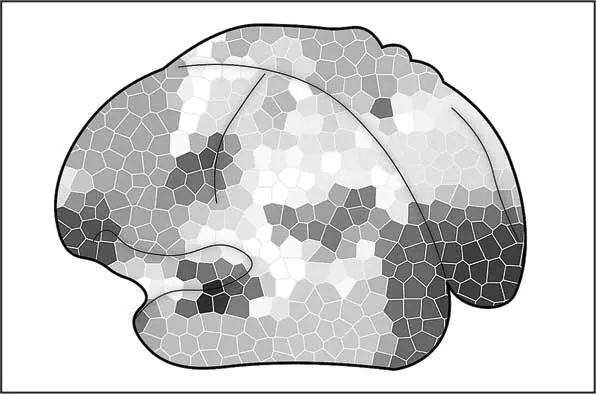

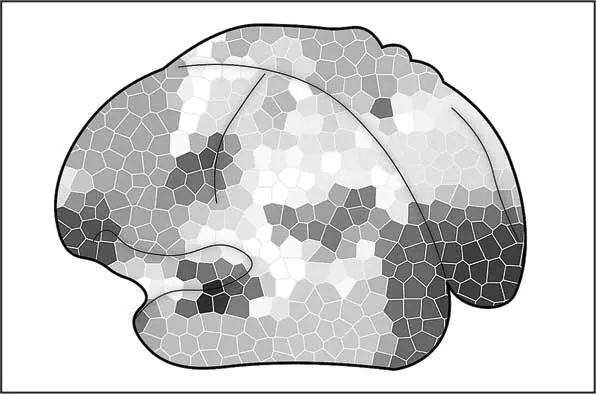

Об этом догадывались давно. Исследователи собирали по крупицам данные о функциональной активности участков коры мозга. Но первым, кто к этому подошел систематически, был именно Бродман. Он предложил карту так называемых цитоархитектонических полей.

Это благодаря ему появились условные зоны, ответственные за ту или иную функцию. Когда Бродман делил кору на зоны, основывался он на клеточном строении тех или иных участков. Он использовал красители и внимательно рассматривал, как окрасятся нервные элементы. Нам с вами уже известно, что кора многослойная. И клетки в ней разные как по форме, так и по выполняемым функциям. К тому моменту вообще мало что знали о функциональной вид техники). Надо отдать должное, что, несмотря на отсутствие точных методов исследований, Бродману удалось достаточно четко провести границы некоторых областей.

Конечно, впоследствии многие авторы подвергли критике работы Бродмана, но им уже были доступны более современные методы исследований.

Чуть позднее кору поделили на первичные, вторичные и третичные (ассоциативные) зоны. С принципами их работы мы с вами уже познакомились в первой части. Кратко напомню, что первичные зоны коры получают информацию практически напрямую от органов чувств (через таламус), а вторичные и третичные имеют дело уже с частично обработанной информацией.

В XX веке было описано около 50 полей. И надо сказать, что длительное время многие (даже серьезные институты) пользовались этой картой. Интересно, что некоторые участки долго оставались пустыми, то есть с ними вообще не была соотнесена никакая функция (вернее, не было определено, к какому набору структур, отвечающих за ту или иную функцию, их можно отнести).

Но в 2016 году в журнале Nature вышла статья, авторы которой решили применить современные методы и перепроверить карту полей Бродмана. Оказалось, что в каждом полушарии областей не 52 (и даже не 83, как пытались предположить другие ученые после Бродмана). Мэтью Глэссер и другие исследователи из его группы обнаружили около 100 ранее неучтенных областей коры! Вдумайтесь в это. Выяснилось, что их 183, то есть на 97 больше, чем считалось ранее.

Более детальное понимание локализации функций дает врачам большое преимущество при изучении и лечении таких расстройств, как аутизм, шизофрения или эпилепсия. Более того, мы можем прицельнее настраиваться на изучение памяти и мышления.

Рис. 39. Карта областей мозга по данным из работы Мэтью Глэссера (2016)

Вы можете возразить: постойте, мы же выяснили, что локализационистский подход несостоятелен! Как же тогда быть с экспериментами с перерезанием волокон и перенаправлением сигналов из одной области в другую так, что животное начинает «видеть» ушами? На самом деле здесь нет противоречия. Как раз тут и работает концепция, предложенная Лешли. Области мозга, картированные Бродманом, а затем уточненные другими исследователями, действуют не локально, а в составе обширных групп структур.

И сегодня мы смотрим на области мозга гораздо объемнее. Мы понимаем, что условно сети в мозге можно классифицировать по химическому и структурно-функциональному принципам. Первый способ предполагает классификацию по используемым нейромедиаторам. Я это уже упоминал. А второй, собственно, и описывает то, как разные области в мозге объединяются в одну систему, чтобы обеспечить ту или иную функцию. Представьте. Если бы некий исследователь с другой планеты описывал наши ноги, он мог бы сказать: ну, две палки какие-то из туловища торчат. Затем, увидев как мы идем, он бы добавил: ходули. А потом, заметив, как кто-то переплывает реку, еще добавил бы: ласты. Вот и мы, как этот инопланетянин, глядя на какую-ту структуру в мозге, описываем ее разные функции в зависимости от ситуации. И тогда у нас префронтальная кора (лобные доли) в каких-то задачах планирует действия, в других – тормозит эмоциональные реакции, в-третьих – хранит часть краткосрочных воспоминаний. Но здесь важно понять, что одна и та же структура может выполнять не любую функцию. К примеру, мозжечок не способен планировать действия, как префронтальная кора. То есть все-таки у структур есть некоторая специализация (так же как и у наших ног: они могут делать многое, но держать ими ложку неудобно). Да, некоторые люди могут научиться держать ложку и пальцами ног, но все-таки изначально они приспособлены для другого.

Читать дальше

![Илья Мартынов Мозг. Как он устроен и что с ним делать [litres] обложка книги](/books/405254/ilya-martynov-mozg-kak-on-ustroen-i-chto-s-nim-del-cover.webp)

![Арсений Сухоницкий - Эмгед Гард / Мне достался божий сценарий и я не знаю, что с ним делать. Том 2 [СИ]](/books/390105/arsenij-suhonickij-emged-gard-mne-dostalsya-bozhij-thumb.webp)

![Арсений Сухоницкий - Эмгед Гард / Мне достался божий сценарий и я не знаю, что с ним делать [СИ]](/books/390106/arsenij-suhonickij-emged-gard-mne-dostalsya-bozhij-thumb.webp)

![Илья Мартынов - Ретенция [publisher - SelfPub]](/books/397510/ilya-martynov-retenciya-publisher-selfpub-thumb.webp)