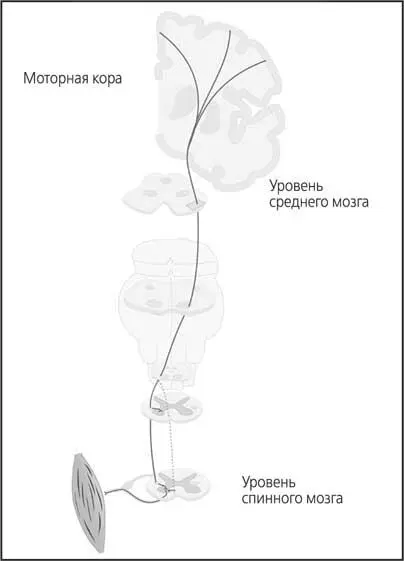

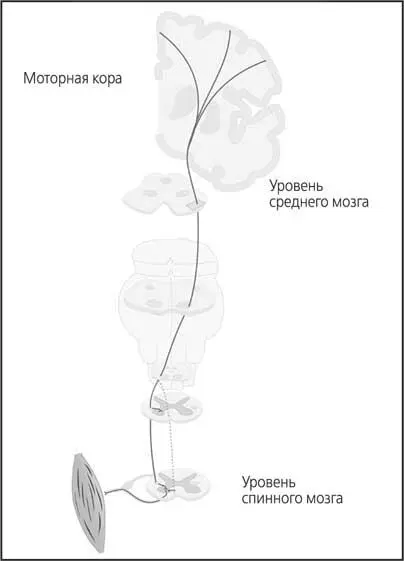

Наглядно это демонстрирует схема, представленная на рис. 36.

Вообще, понимание специфики динамических стереотипов – чрезвычайно важная вещь. К примеру, неправильная походка, искривленная осанка могут весьма пагубно воздействовать на весь организм.

Динамические стереотипы не ограничиваются лишь двигательными вариантами. Наше поведение буквально пронизано бесконечными динамическими стереотипами.

Вот подумайте о молоке, белом, парном. Теперь попробуйте закрыть глаза и представить какое-нибудь животное. Первым делом, скорее всего, вам на ум придет корова или коза. Кто-то еще, может, кошку припомнит. Да, мы мыслим автоматизмами! Мозг ведет импульсы по самым простым для него путям («проторенным дорожкам»).

Рис. 36. Схема путей формирования динамического стереотипа походки

Когда речь заходит о динамическом стереотипе, я сразу вспоминаю одну свою знакомую (сейчас уже взрослую и солидную женщину), которая однажды поведала мне секрет. К слову, теперь она не считает нужным делать из этого секрет, поэтому мне разрешено написать об этом в книге.

– Знаешь, – робко начала она, помешивая кофе, – иногда я это ощущаю, как свою главную странность. Вроде бы и деньги сейчас есть, и сын в школу скоро пойдет, а я как будто проваливаюсь в нищету из прошлого.

– А если подробнее? – спросил я, стараясь подвинуть стул ближе к ней, чтобы скрипом не мешать остальным посетителям кафе на Невском.

– Ну… – замялась она, потом хихикнула, опустив голову и глядя на стол, – в общем, я странная… многие грызут ногти, когда нервничают, а я грызу семечки… причем сырые, не жареные…

И дальше она рассказала мне историю, как она до двенадцати лет жила с семьей в небольшом городке, и в конце весны ее каждый год отправляли к старушке – двоюродной тетке матери. Пожилая женщина кормила ее преимущественно тяжелой, жирной пищей: блины, оладьи, печеные пирожки с яблоками или капустой. А еще в одной из комнат старого деревенского дома стояли мешки с семечками. На лето девочке задавали читать книги по школьной программе. Как вспоминала моя знакомая, старушка была строгая, иногда даже сердитая, но справедливая. Она следила за тем, чтобы девочка читала. Комната с семечками была самой тихой в доме, туда не допускались ни домашние коты, ни собаки.

Усевшись у окна, моя знакомая в одной руке держала книгу, а другой осторожно залезала в один из плохо завязанных мешков. Кожуру от семечек она выбрасывала в окно. Всякий раз, когда моя знакомая ругалась со старушкой (а такое, видимо, происходило нередко), она уходила в эту комнату, утыкалась в какую-нибудь книгу и грызла семечки. Совсем сырые, аккуратно извлеченные из пыльного мешка. Семечки эти предназначались для изготовления масла и, как выяснилось потом, трогать их строго запрещалось.

Со временем отношения со старушкой у моей знакомой наладились, сделались совсем доверительными, она выделила девочке целый мешок. Лишь бы та училась и читала книги. Когда старушка умерла, знакомая долго горевала. А затем они с семьей перебрались в Петербург.

Но те времена для нее не прошли даром. Всякий раз, когда ей становится грустно или невыносимо одиноко, она уходит туда, где ее никто не видит, и грызет семечки.

Здесь речь идет о привычке, с точки зрения психофизиологии это целый поведенческий акт (динамический стереотип), сформировавшийся в результате воздействия определенных сопутствующих стимулов (подкреплений).

Из нашего повседневного опыта известно, что часто подкрепления бывают отрицательными. Скажем, если ученик уже в первом классе получил строжайший выговор за то, что без ведома учителя нарисовал что-то на доске, потом он будет обходить эту самую доску за километр.

Кстати, дети ведь боятся выходить к школьной доске именно по этой причине. У них сформирован динамический стереотип, вызывающий реакцию отторжения, потому что еще в начальных классах учителя устраивали им публичные взбучки у этой же самой доски. Строгие слова учителя послужили отрицательным подкреплением.

Предположительно, привычки были придуманы эволюцией, чтобы экономить физиологические ресурсы. Когда что-то доведено до автоматизма, кора мозга, требующая массу энергии, «не думает» и организм просто что-то воспроизводит без участия сознания (нам этот факт еще пригодится в третьей части).

Читать дальше

![Илья Мартынов Мозг. Как он устроен и что с ним делать [litres] обложка книги](/books/405254/ilya-martynov-mozg-kak-on-ustroen-i-chto-s-nim-del-cover.webp)

![Арсений Сухоницкий - Эмгед Гард / Мне достался божий сценарий и я не знаю, что с ним делать. Том 2 [СИ]](/books/390105/arsenij-suhonickij-emged-gard-mne-dostalsya-bozhij-thumb.webp)

![Арсений Сухоницкий - Эмгед Гард / Мне достался божий сценарий и я не знаю, что с ним делать [СИ]](/books/390106/arsenij-suhonickij-emged-gard-mne-dostalsya-bozhij-thumb.webp)

![Илья Мартынов - Ретенция [publisher - SelfPub]](/books/397510/ilya-martynov-retenciya-publisher-selfpub-thumb.webp)