Все это было известно уже Менделю, хотя он и не пользовался термином «ген». Но лишь почти через сто лет после его работы наука наконец-то выяснила материальную природу гена. Оказалось, что ген — это участок молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК). Длинные двойные цепочки этого полимера обладают замечательным свойством: каждая из них может служить матрицей для воссоздания второй (подобно тому, как с ключа можно сделать слепок, со слепка — новый ключ и т. д.). Это обеспечивается уникальной последовательностью азотистых оснований, которыми эти цепочки соединяются друг с другом. И эта же последовательность с помощью довольно сложного молекулярного механизма определяет последовательность аминокислот — молекулярных «кирпичиков», из которых строятся белки.

Таким образом, ген— это участок молекулы ДНК, кодирующий тот или иной белок. Работа этого белка в организме и формирует то, что мы называем наследственным признаком. Например, красные цветы красны потому, что в организме растения работает белок-фермент, производящий красный пигмент. А у растений с белыми цветами этот фермент отсутствует или неактивен из-за «опечатки» в соответствующем участке ДНК.

Впрочем, довольно скоро выяснилось, что все не так просто. Вот, скажем, клетки нашей кожи производят белок кератин. Для этого у них есть соответствующий ген. Он есть и во всех прочих клетках нашего организма, но ни нейроны, ни лимфоциты, ни клетки слюнных желез кератина не производят. Да и клетки кожи могут менять объемы его производства: те участки, которые постоянно обо что-то трутся, производят кератина больше (так возникают мозоли). Оказалось, что помимо кодирующих участков в ДНК есть и другие — включающие-выключающие ген и регулирующие интенсивность его работы. Ученые договорились было считать, что ген — это кодирующий участок плюс его «выключатели». Однако выяснилось, что один регуляторный участок ( энхансер) может управлять сразу несколькими кодирующими.

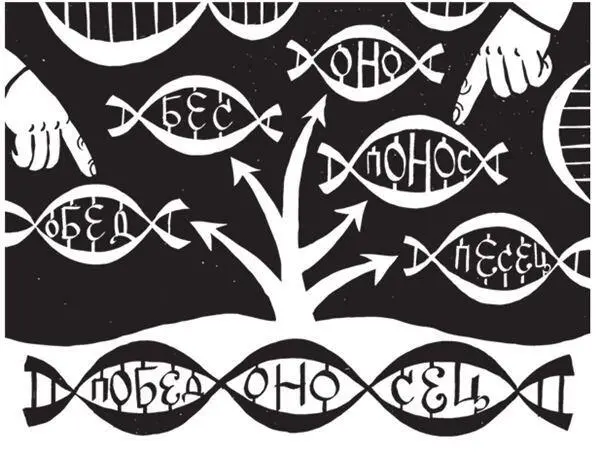

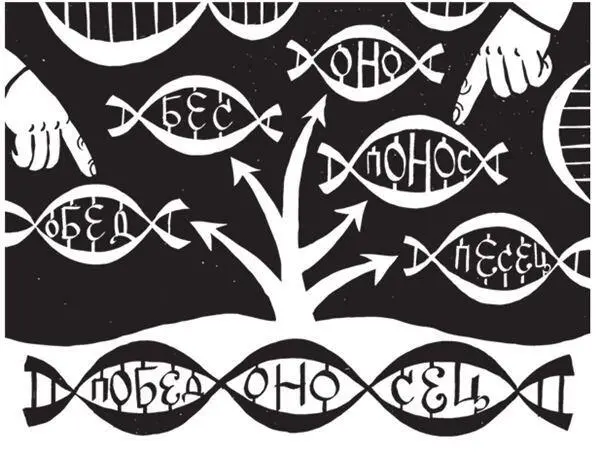

Мало того, большинство генов оказалось гораздо длиннее, чем нужно для кодирования последовательности аминокислот в их белках. Когда с такого гена снята «рабочая копия» (матричная рибонуклеиновая кислота, мРНК), специальные ферменты вырезают из нее лишние куски, и только после этого она идет в работу. Причем «лишними» могут в одном случае оказаться одни куски, а в другом — другие. В результате с одного участка ДНК считываются несколько довольно разных белков — как если бы там было закодировано, скажем, победоносец , а после вмешательства ферментов получались бы то обед , то понос , то донос , то бес , то песец …

На самом деле это сравнение не вполне точно: «победоносец» — слово хоть и не очень естественное, но вполне осмысленное и понятное. А та молекула РНК, которая считана с гена, выглядит совершенно бессмысленной последовательностью «букв», из которой только после «редактирования» ферментами (ученые называют этот процесс сплайсингом) можно получить осмысленные «слова».

Это скорее напоминает эффект ключа-трафарета, знакомого всем по титрам культового советского фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Помните? Весь экран заполнен стилизованными буквами, не складывающимися ни в какие слова. Но вот невидимая рука накладывает на этот буквенный хаос черный лист с прорезями в определенных местах — и в этих прорезях появляется надпись: «Шерлок Холмс — Василий Ливанов».

Примерно так и работает сплайсинг — с той только разницей, что выполняющие его ферменты-«редакторы» имеют дело не с двумерным буквенным полем, а с линейной последовательностью «букв» — нуклеотидов. Зачем и почему почти вся наша наследственность устроена подобным «криптографическим» образом — вопрос, конечно, интересный, но мы его сейчас обсуждать не будем. (Скажем лишь, что дело тут, вероятно, не в шифровании, а в возможности компактно закодировать несколько вариантов одного и того же инструмента-белка — что-то вроде отвертки или дрели с разными насадками.) Нам сейчас важно другое: тот участок ДНК, который таким образом кодирует целый набор разных белков, — это один ген? Или несколько разных?

Однако при любом толковании понятия «ген» для него остаются в силе те свойства, о которых мы говорили выше: дискретность, вариативность, случайное распределение и независимое наследование, двойной набор в каждом организме [7] Последнее справедливо не для всех живых существ. Например, все прокариоты (не имеющие клеточного ядра и других внутриклеточных мембранных структур организмы, к которым относятся бактерии и археи) содержат одинарный набор генов. Ряд других организмов (многие грибы, простейшие и т. д.) имеют сложный жизненный цикл, значительную часть которого проводят в гаплоидном состоянии, т. е. с одинарным набором генов; у мхов гаплоидная фаза занимает почти весь жизненный цикл. Кроме того, этому правилу не подчиняются гены, находящиеся в половых хромосомах (так, у млекопитающих, в том числе и у нас, гены, расположенные в Х-хромосоме, у самок присутствуют в двух экземплярах, а у самцов — в одном). Известны и другие исключения из этого правила.

.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу