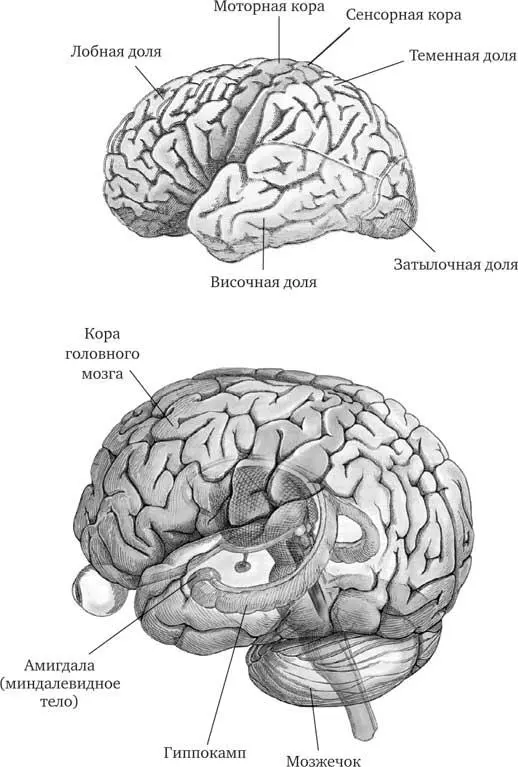

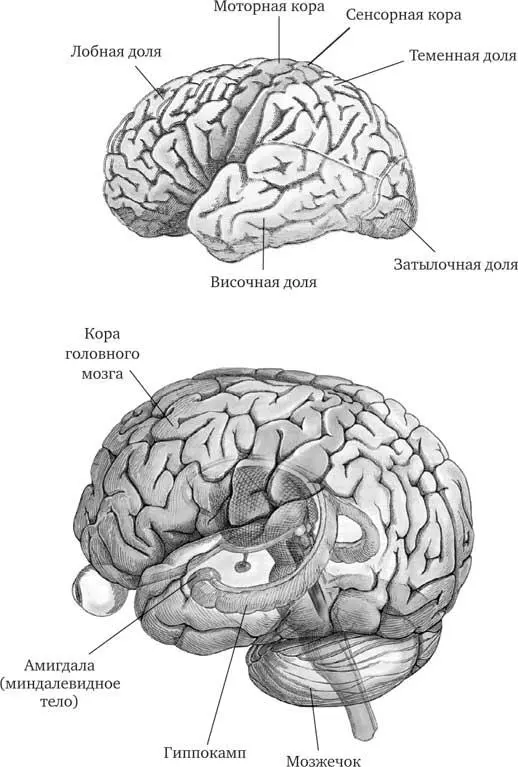

Рис. 1. Простой и однозначной взаимосвязи между какой-либо областью головного мозга и конкретным грехом памяти не существует, но некоторые области мозга в высшей степени ответственны за определенные грехи памяти. Начнем с того, что каждое полушарие разделено на четыре основные доли: лобную, височную, теменную и затылочную. На верхнем рисунке показана каждая из долей со стороны поверхности левого полушария. Нижний рисунок позволяет нам проникнуть сквозь поверхность и увидеть ряд структур, занимающих внутренние области головного мозга.

Гиппокамп и близлежащие структуры во внутренних частях височной доли особенно тесно связаны с грехом эфемерности. Зоны лобной доли также играют в нем свою роль; еще сильнее они вовлечены в проявления грехов рассеянности и ложной памяти, а возможно, имеют отношение и к греху внушаемости. Область, расположенная у передней части височной доли (внизу слева), по-видимому, играет роль в грехе блокады. Миндалевидное тело тесно связано с грехом зацикленности. Мало что известно об участках мозга, вовлеченных в грех предвзятости, но есть предположение, что области в левом полушарии могут играть в этом существенную роль. О взаимосвязи между работой мозга и каждым из грехов памяти я подробно рассказываю в главах 1–7

Пытаясь заглянуть в святая святых, психологи в основном опирались на эксперименты, проведенные самой природой: случаи, когда люди страдали от потери памяти в результате повреждения определенных частей мозга. Самый известный из когда-либо зарегистрированных случаев относится к 1953 г., когда молодому человеку Г. М. провели операцию для облегчения трудноизлечимой эпилепсии [24] Г. М.: первое описание: Scoville – Milner 1957. Краткое описание этого показательного случая см. в статье: Hilts 1995.

. Нейрохирург Уильям Бичер Сковилл удалил внутренние части височной доли с обеих сторон мозга Г. М. (см. рис. 1). После операции Г. М. выглядел вполне нормальным: он мог воспринимать окружающий мир, поддерживать беседу и выполнять тесты на IQ так же, как и до операции. Но была и одна большая проблема: казалось, стоило чему-то случиться, и Г. М. тут же об этом забывал. Он не мог вспомнить, о чем говорил несколько минут назад, не узнавал врачей, работавших с ним каждый день. Пообедав, он забывал об этом, едва со стола убирали тарелки. Г. М. страдал от этой необычной эфемерности почти полвека: его память не улучшилась ни на йоту.

Пример Г. М. показал нам поразительную связь эфемерности памяти и внутренних областей височной доли. Его амнезия была столь глубокой, что удаленные структуры – включая подковообразный гиппокамп и часть находящейся за ним парагиппокампальной извилины – увлекали исследователей памяти с тех самых пор, как случай Г. М. стал известен. Эти структуры – одни из тех, которые в первую очередь страдают от сенильных бляшек и нейрофибриллярных клубков при болезни Альцгеймера, и, вероятно, это объясняет, почему пострадавшим пациентам так трудно вспомнить недавний опыт.

В последнее время боги науки стали благосклоннее к психологам. Появились новые мощные средства нейровизуализации, позволяющие видеть мозг, когда он учится и запоминает. Технология, которой исследователи рады как никогда, – это функциональная магнитно-резонансная томография, или фМРТ [25] Функциональная магнитно-резонансная томография: обзор методов нейровизуализации: Posner – Raichle 1994; последние обзоры исследований памяти с применением технологий нейровизуализации: Buckner 2000; Nyberg – Cabeza 2000; Schacter – Wagner 1999.

. Она выявляет изменения в кровоснабжении головного мозга. Если некая область мозга становится активнее, то ей требуется больше крови, но, когда кровоток усиливается, происходит нечто странное: наблюдается временный избыток насыщенного кислородом гемоглобина по сравнению с гемоглобином, уже отдавшим кислород тканям, что усиливает эффект фМРТ-сигнала. С помощью этой технологии исследователи могут определить, какие части мозга активируются при когнитивной деятельности.

Сигнал функциональной МРТ позволяет довольно точно локализовать эти изменения в кровотоке – в пределах нескольких миллиметров. Подобно тому как телескоп позволил астрономам увидеть небеса, а микроскоп дал биологам возможность заглянуть в клетки живых организмов, так и фМРТ (и связанный с ней метод нейровизуализации – позитронно-эмиссионная томография, или ПЭТ-сканирование) открыла для психологии и нейробиологии человеческий мозг.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Диана Соул - Семь грехов лорда Кроули [publisher - ИДДК, с оптимизированной обложкой]](/books/395522/diana-soul-sem-grehov-lorda-krouli-publisher-id-thumb.webp)