И лишь в XX веке люди сообразили, что информацию, закодированную электрическими импульсами, можно не только хранить и передавать, но и автоматически обрабатывать. Так появились первые ЭВМ. Споры о том, думают ли современные компьютеры и можно ли вообще построить «думающую» машину, мне кажутся бессмысленными. Сейчас на Земле только два устройства могут обрабатывать большие объемы информации — мозг и ЭВМ. Пока мозг работает лучше, но вряд ли это положение сохранится навек. Во всяком случае, появление ЭВМ — огромный скачок, сравнимый по масштабу с «изобретением» лингвистического канала.

Но и до этого в эволюции «замороженной» речи были революционные скачки — в первую очередь книгопечатание. Для изучения эволюции мемофондов письменная речь имеет огромное значение. Знаки на стенах пещер, египетские папирусы и новгородские берестяные грамоты, летописи и памятные надписи хранят большие объемы информации о былом, недаром историю, несколько условно, делят на письменную и дописьменную. Условно, потому что многие народности до XX века не знали своей письменности, да и развивалась она столь неравномерно, что и в XIX веке пиктография кое-где существовала.

Вряд ли кто-нибудь будет отрицать важность для истории летописей и грамот. Но не надо недооценивать значение и других памятников материальной культуры. Из них важнейшими, помимо остатков орудий производства, являются именно первые попытки письменности. Закодированная в них информация и сейчас «летит издалека, сердца пронзая и века». Правда, порой немало трудов приходится тратить на ее расшифровку. Но игра, как мне кажется, стоит свеч. Поэтому приведу несколько примеров.

Как торчали бивни у мамонта? Все мы привыкли на многочисленных иллюстрациях и у скелетов, смонтированных в музеях, видеть бивни мамонтов направленными вверх и в стороны. Но в последнее время стало побеждать иное мнение: мамонтовые бивни были направлены вниз и навстречу друг другу. Нашлось и рациональное объяснение: мамонт-де, как бульдозер, разгребал бивнями снег в поисках травы. С. В. Томирдиаро полагает, что мамонты выламывали ими куски льда из ледяных жил. Ведь зимой большинство источников воды замерзало. Подтверждением этого как будто бы служит тот факт, что большинство крупных бивней еще при жизни было сломано. Однако сломанные бивни столь же часто встречаются и у африканских слонов, жажду льдом не утоляющих.

Вы спросите: неужели не нашлось ни одного черепа мамонта с целыми бивнями? Нет, они находились десятками, если не сотнями. Но когда в альвеолах истлевает органика, бивни свободно вращаются в них и могут изменить положение, если грунт проседает. Часто в процессе захоронения бивни давлением земли просто выдергиваются из альвеол. Кто же прав: старые реставраторы прошлого века или современные?

Обратимся к ныне живущим африканским слонам. Их бивни по длине и массе лишь незначительно уступают мамонтовым. Оказывается, форма и направление бивней варьируют в очень широких пределах. Встречается и «старое» и «новое» расположение. Бивни мамонтов еще более разнообразны. Значит, вопрос, поставленный в заголовке, следует сформулировать иначе: какое расположение их у мамонтов было обычным, наиболее частым?

Трудно понять, почему «мамонтоведы» не обратились за консультациями к людям, которые видели мамонтов каждый день, убивали их и питались их мясом. Ведь иконография мамонтов на стенах пещер и предметах обихода людей палеолита достаточно обширна. Эти изображения — самый веский, неопровержимый аргумент в ученых спорах. Так обратимся же к нему!

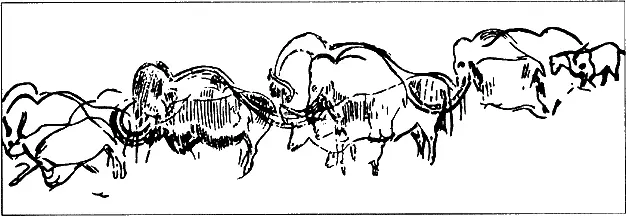

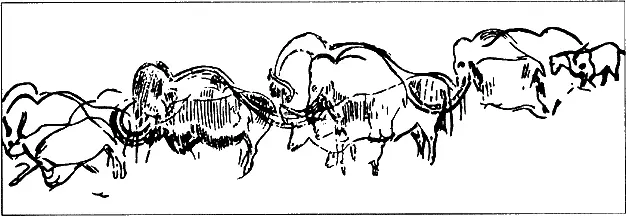

Рис. 2. Фотография (вверху) и прорисовка сцены с бизонами и мамонтами. Пещера Фон де Гом, Франция. (По Брейлю)

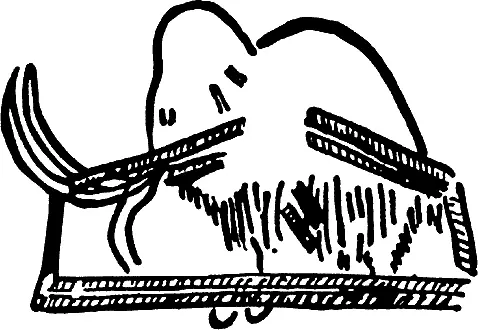

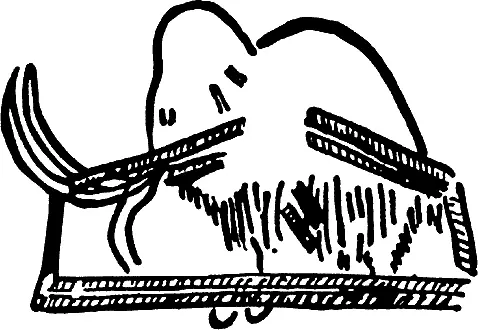

Рис. 3. Изображение мамонта. Пещера фон де Гом, Франция

На рисунках 2 и 3 представлены известные и самые четкие изображения. Как вы можете заметить, везде бивни расположены так, как предполагали первые реставраторы. Видимо, это расположение, вверх и в стороны, было нормой, а другое — исключением, причем настолько редким, что не заслужило увековечения. Спорить, по-видимому, не о чем.

Читать дальше