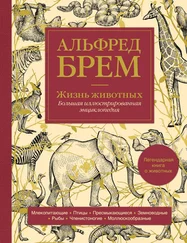

По голосу и пению дрозды в общем сходны друг с другом, но этот признак может служить и для их различения. Призывной голос дерябы напоминает звук, получаемый проведением палочки по зубам гребенки; голос певчего дрозда состоит из свистящего «цып», сопровождаемого отрывочным «так»; рябинник быстро и резко произносит свое «чак-чак-чак» и т. д. Все эти звуки вполне понятны всем дроздам, так как один вид отвечает на призывный голос других. Дрозды могут считаться наилучшими певцами среди всех певчих птиц, и первое место между ними занимает наш певчий дрозд; почти столь же хорошо поет черный дрозд, а за ним следуют деряба и рябинник. Норвежец с гордостью называет певчего дрозда «северным соловьем», а поэт Велькер за его превосходные песни «лесным соловьем». Пение его разнообразно и мелодично: с нежными, как звуки флейты, переливами смешиваются чирикающие, негромкие тоны, что только увеличивает прелесть общего впечатления. «Его пение, которому недостает роскошных переливов соловья, – говорит Чуди, – звучит веселым хором на тысячу ладов по лесам и вносит радость и жизнь в мрачную тишину горной природы».

Пища дроздов – насекомые, слизни, черви, а осенью и зимой также ягоды; они собирают свою пищу с земли, вследствие чего и проводят здесь ежедневно по нескольку часов. Они редко ловят насекомых на лету и предпочитают подбирать их с поверхности почвы. Что касается ягод, то у каждого вида дроздов свой вкус. Деряба более всего любит омелу, белозобый дрозд предпочитает чернику и поедает ее в таком количестве, что мясо его становится синим, кости красными, а оперение пятнистым; рябинник так усердно лакомится рябиной, что мясо его приобретает своеобразный вкус. Другие дрозды едят землянику, малину, ежевику, смородину и др. ягоды.

Гнезда дроздов в общем весьма сходны: они состоят из тонких сухих прутиков, стебельков, мха, нежных корешков и т. п.; внутренность же аккуратно выложена сухими листочками травы. На неприятеля, приблизившегося к их гнезду, дрозды смело набрасываются и стараются запугать его: если это не удается, то они прибегают к хитрости, притворяются больными и хромыми, как будто в трудом прыгая по земле, и стараются завлечь врага подальше от гнезда. К неволе все дрозды одинаково хорошо привыкают, хотя их звучное пение слишком оглушительно для тесной комнаты, а их необыкновенная прожорливость приносит немало хлопот хозяину. За исключением черных, все наши дрозды – птицы перелетные.

Второе подсемейство певчих птиц заключает в себе славковых (Sylviinae). Это маленькие птицы с удлиненным туловищем, стройным, тонким клювом, короткими ногами, средней длины закругленными крыльями; хвост у разных родов различной величины, оперение шелковистое.

В этом подсемейство включается более ста видов. Они обитают во всех частях восточного материка и совершенно отсутствуют в Америке. Они населяют всевозможные страны, где только есть растительность. Резвые и деятельные, подвижные и веселые, они с неподражаемой ловкостью шныряют по густым зарослям самой разнообразной растительности. Большинство их считается превосходнейшими певцами; некоторые из них – настоящие мастера этого искусства. Их умственные способности также высоко развиты; чувства, по-видимому, развиты в одинаковой степени.

Все виде славковых, живущие на севере, принадлежат к перелетным, и большая часть появляется на родине с началом весны, чтобы взяться за устройство гнезда и высиживание детенышей. Ни одна из славковых не приносит сколько-нибудь существенного вреда; польза же от них – несомненна, хотя на первый взгляд кажется и незаметной. Все они отлично привыкают к жизни в клетках, и как комнатные певчие птицы занимают первенствующее место.

Отличительные признаки завирушек (Accentor) следующие: сильное туловище, шиловидный, с сильно вытянутым концом клюв, сильные ноги с короткими, изогнутыми когтями, средней длины крылья, короткий, широкий хвост и роскошное оперение. Всего в этому роду причисляют дюжину видов. Область их расселения – Европа и умеренная полоса Азии. Завирушка – горная птица, питающаяся насекомыми, ягодами и мелкими семенами. С наступлением зимы одни покидают север и переселяются в южные края, другие же перебираются только с высот на южные покатости горных цепей.

Завирушка лесная (Accentor modularis), обладает стройным туловищем, слабым клювом и небольшими крыльями. Водится от 64-го градуса северной широты вплоть до Пиренеев; на зиму улетает в Северную Африку и Западную Азию. Предпочитает лиственные леса и прыгает между деревьями и по земле так ловко, что с непривычки можно принять ее за бегающую мышь. Пение ее мало разнообразно и не особенно приятно. Питается насекомыми и ягодами; характерна ее привычка проглатывать камешки, служащие для растирания пищи. В Восточной Сибири водится еще завирушка горная (A. montanellus), заступающая в этой негостеприимной стране место нашей лесной завирушки.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу