Найти живых полевых сверчков нетрудно: стоит приподнять первый попавшийся камень, и они сидят здесь, укрывшись от солнца. Это молодые сверчки этого года, имеющие только зачатки крыльев. Такой сверчок не умеет рыть норку и прячется под камнями, комками почвы, листьями. Через несколько минут у меня уже сколько угодно сверчков. Я отправляюсь на площадку, усаживаюсь в центре поселения сфексов и жду.

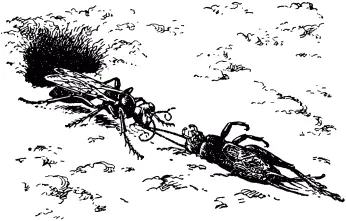

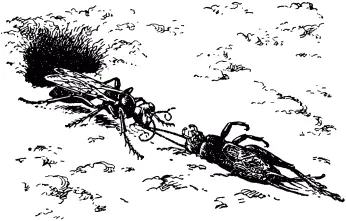

Сфекс тащит сверчка. (Нат. вел.)

Является охотник. Он тащит своего сверчка до входа в норку и один спускается туда. Я быстро схватываю его добычу и вместо нее кладу другого, живого сверчка, но не на том же месте, а на некотором расстоянии от входа. Сфекс возвращается, смотрит и бежит схватить слишком далеко лежащую добычу. Я — весь зрение, весь — внимание. Ни за что на свете не уступил бы я своего места на том драматическом спектакле, который сейчас разыграется.

Испуганный сверчок убегает, сфекс настигает и кидается на него. Среди пыли начинается отчаянный бой, в котором то один, то другой берет верх. Наконец успех венчает усилия нападающего. Как ни брыкался, как ни пытался кусать мощными челюстями сверчок, но он повален и лежит, растянувшись на спине.

Сфекс быстро прижимается брюшком к брюшку противника, но головой к концу его туловища. Схватывает челюстями одну из нитей, которыми заканчивается брюшко сверчка, и прижимает передними ножками толстые задние бедра сверчка. В то же время средними ножками он стискивает вздрагивающие бока добычи, а задними упирается в голову и этим напором широко раздвигает шейное сочленение сверчка. Теперь сфекс изгибает свое брюшко так, что перед челюстями сверчка оказывается его выпуклая гладкая поверхность, которую не ухватишь. И вот я вижу, как он в первый раз погружает свой ядовитый стилет в шею жертвы, потом, во второй раз, — в сочленение двух первых грудных колец и затем — в место прикрепления брюшка. Операция эта заняла меньше времени, чем рассказ о ней.

Остановимся на минуту на том, что удивительного в этой охотничьей тактике, бледное описание которой я только что дал. Церцерис нападают на пассивного противника, неспособного к быстрому бегству, почти лишенного орудий борьбы. Все шансы на спасение у него в прочной броне, слабое место которой все же умеет находить нападающий бандит. А здесь какая разница! Добыча вооружена сильными челюстями: они выпустят внутренности нападающему, стоит схватить его. Сильные задние ноги — настоящие булавы, усаженные двойным рядом острых шипов. Они могут служить сверчку не только для того, чтобы отпрыгнуть от врага: своими резкими брыканиями они опрокинут нападающего. Посмотрите, сколько предосторожностей принимает сфекс, прежде чем пустит в ход свое жало. Опрокинутый на спину, сверчок не может пустить в ход свои ноги, что он, конечно, сделал бы, лежа спиной кверху. Колючие задние ноги сверчка сдерживаются передними ножками сфекса и не могут действовать как орудия защиты. Челюсти угрожающе раскрываются, но ничего не могут схватить: их удерживают задние ножки осы. Но, очевидно, и всего этого недостаточно сфексу. Ему нужно держать сверчка так крепко, чтобы тот не смог сделать ни малейшего движения, которое отклонило бы жало от тех точек, куда должна быть впущена капелька яда. И вот, чтобы не могло шевелиться брюшко, сфекс схватывает одну из брюшных нитей. Нет! Самое богатое воображение не сочинит Лучшего плана нападения. Несколько раз вкалывает сфекс жало в тело сверчка: сначала под шею, затем в заднюю часть переднегруди и наконец у основания брюшка. В этих трех ударах кинжалом и обнаруживаются все великолепие и непогрешимость инстинкта.

Припомним, к каким выводам привело нас изучение жизни церцерис. Жертвы этих охотниц, несмотря на полную неподвижность, вовсе не трупы. Они только парализованы. Для того чтобы произвести эту парализацию, перепончатокрылые охотники употребляют именно тот прием, какой, могли бы применить физиологи: повреждение с помощью ядовитого жала нервных центров, управляющих движениями. Известно, что узлы нервной цепочки насекомых в известных пределах не зависимы друг от друга в своем действии и повреждение одного из них влечет за собой (по крайней мере непосредственно) паралич лишь соответствующей части тела. Это тем заметнее, чем дальше отстоят нервные узлы один от другого. Наоборот, если они слиты, то повреждение этого общего центра влечет за собой паралич всех колец, по которым расходятся соответствующие нервы. Так бывает у златок, у долгоносиков, которых церцерис парализуют всего одним уколом жала, направленным в слившиеся грудные нервные узлы.

Читать дальше