Сделаем общий очерк жизни галикта.

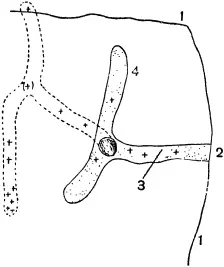

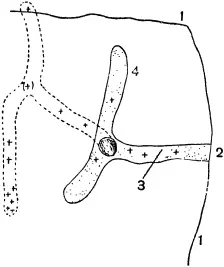

Гнездо черного галикта зимой (сделано под лежащим на земле камнем):

1 — край камня; 2 — летное отверстие; 3 — общий канал; 4 — горизонтальная ветвь канала; x — места, где зимовали самки. (Уменьш.)

Самки, оплодотворенные в подземных гнездах, проводят зиму каждая в своей ячейке. Антофоры и халикодомы строют свои гнезда весной, и уже летом у них появляется новое поколение пчел. И все же эти пчелы остаются в ячейках до следующей весны. Иначе протекает жизнь галиктов. У них самки осенью временно открывают ячейки для приема самцов в подземных коридорах. После этого самцы погибают, а самки остаются зимовать в ячейках, входы в которые они снова закрывают.

В мае самки выходят из своих подземелий и работают над устройством гнезд. Самцов нет, как нет их и у настоящих ос и у полистов, все население гнезд которых погибает осенью, за исключением оплодотворенных — по осени — самок. В обоих случаях самцы выполняют свое назначение на полгода раньше времени откладывания яиц.

До сих пор в жизни галиктов не было ничего для нас нового. Но вот неожиданность. В июле из майских яиц, отложенных перезимовавшими самками, появляется новое поколение. Оно состоит исключительно из самок, которые на этот раз откладывают яйца безо всякого участия самцов: их нет. Эти яйца дадут второе, обоеполое поколение, появляющееся к осени. Июльское поколение галиктов размножается путем партеногенеза, его размножение — девственное.

Итак, у галиктов в течение года бывает два поколения: весеннее и летнее. Весеннее поколение обоеполое, оно состоит из самок, оплодотворенных осенью и перезимовавших, самцы его летали осенью. Летнее поколение состоит лишь из самок, которые без оплодотворения дают начало двуполому поколению. При участии обоих полов осенне-весеннего поколения появляются летние самки, при девственном размножении летних самок развиваются и самцы, и самки. Только у тлей я знаю столь интересный способ размножения: чередование однополых и обоеполых поколений. И вот оно оказалось свойственным и галиктам.

Что же особенного представляют собой эти пчелы, чтобы размножаться тем же способом, что и тли? Насколько я знаю, ничего, кроме двух поколений, на протяжении года. Тогда у меня возникает подозрение: нет ли двойного способа размножения и среди других перепончатокрылых, откладывающих яйца два или несколько раз в год. Это довольно вероятно.

Но вот вопрос. А есть ли среди перепончатокрылых дающие по нескольку поколений в год? И если такие есть, то кто именно? Я предполагаю поискать и заранее уверен, что жатва будет интересной.

Я познакомился с антраксами — мухами в бархатистом траурном платье — еще в 1855 году. Тридцать лет прошло с тех дней. Наконец у меня появился некоторый досуг, и я снова, с неостывшим жаром принялся за насекомых, заселяющих пустыри моей деревни. Мне удалось раскрыть секреты антраксов-траурниц. А теперь я в свою очередь открою их читателям.

Пойдемте в июле к гнездам пчелы-каменщицы. Снимем несколько штук их с камней, завернем, уложим в коробки и поспешим домой. А там не спеша рассмотрим население этих гнезд.

В ячейках гнезда — янтарного цвета коконы. Они тоненькие и просвечивают, словно луковая шелуха. Разрежем нежную оболочку всех коконов, которые мы нашли во всех ячейках всех принесенных домой гнезд. Если нам повезет, то мы найдем среди них такие, в которых находится не одна личинка, а две. Одна из них, более или менее увядшая, пожираемая, другая толстенькая, пожирающая. Найдутся и такие коконы, в которых вокруг увядшей личинки копошится целый выводок мелких личинок.

Понять драму, разыгравшуюся в коконе, можно с первого же взгляда. Вялая личинка — это хозяйка ячейки, личинка пчелы-каменщицы. В конце июня, доев свое медовое тесто, она соткала кокон. В этом шелковом мешке она погрузится в оцепенение, необходимое для подготовки к дальнейшим превращениям. Толстая и жирная, она неподвижно лежит в коконе. Лакомый кусочек для всякого, кто сумеет добраться до такой добычи! И вот в ее убежище проникают паразиты, питающиеся спящей глубоким сном хозяйкой. Ни цементные стены и крыша гнезда, ни оболочка кокона не спасают беднягу.

Читать дальше