Фабр не привык к таким почестям и торжествам. Он слушал речи, в которых его хвалили на все лады, и тихонько плакал от волнения, радости и — что скрывать — от старости. Ведь ему было восемьдесят семь лет...

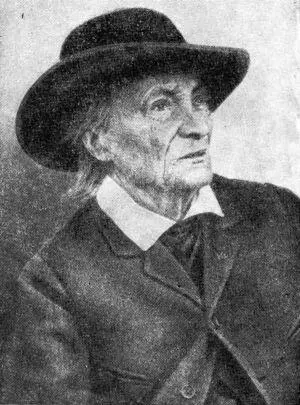

После своего юбилея Фабр прожил еще пять лет. Теперь-то к нему пришла слава, он стал знаменитостью, его портреты печатали в газетах и журналах, но... Но он уже не мог работать: так одряхлел. Даже его упрямый взгляд утратил блеск. А что за жизнь без работы? И он не жил, а — доживал.

11 октября 1915 года Фабр умер.

Фабр был замечательным наблюдателем жизни насекомых. Никто ни до него, ни после него не сделал столько наблюдений, не провел столько опытов с осами-охотницами и дикими пчелами. Человек сильной воли и изумительной настойчивости, он выглядел на редкость упрямым человеком, но именно это «упрямство» и помогло ему добиться таких успехов. Простой настойчивости во многих случаях оказалось бы недостаточно, нужно было именно упрямство, чудовищное упрямство.

У всякой медали есть оборотная сторона, оказалась она и у фабровского упрямства. Оно помогало ему добиваться ответа от насекомого на поставленный ему наблюдателем вопрос, и, как ни «упрямилось» насекомое, наблюдатель — Фабр — оказывался упрямее. Но, очевидно, упрямство было не только свойством наблюдателя: оно было одной из характернейших особенностей Фабра. И похоже, что оно сыграло свою роль в отрицании Фабром эволюционного учения.

Жан-Анри Фабр (последний портрет).

Человек, так любивший природу, так знавший жизнь насекомых и столько видевший — пусть и в маленьком мирке шестиногих существ, не смог понять учения Дарвина. Основной причиной этого были неудачи, которые Фабр терпел всякий раз, когда пытался объяснить при помощи теории отбора какое-либо загадочное для него явление из жизни насекомых. Результатом неудач было не желание еще и еще проверить свои наблюдения и выводы из них, не стремление поглубже изучить теорию Дарвина. Нет, вывод был иной и всегда одинаковый: дарвиновская теория ничего не объясняет и объяснить не может.

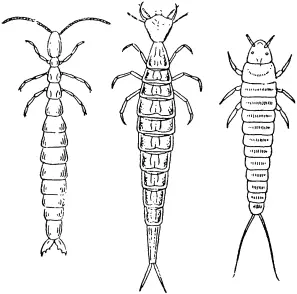

Перед Фабром личинки жуков-нарывников — маек и ситарисов. У этих жуков из яйца вылупляется личинка, совершенно не похожая на более взрослых личинок. Только изучение развития майки убедило исследователей, что «триунгулин», которого они находили и на цветках, и на пчелах, не что иное, как первая форма личинки майки, последующие личиночные стадии которой они знали и которые совсем не походили на юрких триунгулинов.

Почему такая разница между личинками разных возрастов? Фабр не смог объяснить этого. Он ограничился рассказом о значении той или другой личиночной формы. Первая стадия личинки (триунгулин) — «добыватель», ее задача — добраться до пищи и завладеть ею. Последующие стадии — «потребители», они питаются медовым запасом пчелы, которыми «овладела» первая, «добывающая» стадия.

Что говорит такое объяснение? Очень мало, скорее даже ничего. Откуда взялись столь несхожие по внешности и повадкам личинки? Фабр не мог ответить на этот вопрос. Для него все эти формы личинок были, очевидно, существовавшими «вечно», и его роль наблюдателя свелась только к «наблюдению»: к выяснению и объяснению «назначения» той или иной формы. История эволюции маек и ситарисов осталась в стороне, а потому и на основной вопрос, как выработались у маек такие особенности развития, не было дано ответа.

Ответ же был не так уж труден: стоило лишь присмотреться к основным формам личинок жуков.

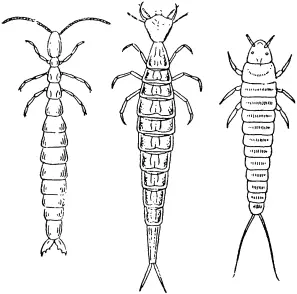

Камподея, личинка плавунца, триунгулин.

Среди личинок жуков различают два основных типа: камподеовидную личинку и эруковидную личинку.

Камподеовидная личинка названа так потому, что она несколько напоминает по внешности камподею — насекомое из отряда щетинохвосток из подкласса низших, или первичнобескрылых, насекомых. У таких личинок узкое, вытянутое тело, обычно оно к концу сужено; у них хорошо развиты усики и ноги, часто есть на конце брюшка две хвостовые нити; тело их, особенно грудь, в более плотном — по сравнению с иными личинками — хитиновом покрове. Такие личинки подвижны и в большинстве случаев хищны. Таковы, например, личинки жужелиц, плавунцов, карапузиков.

Читать дальше