Минский предположил, что «когда человек сталкивается с новой ситуацией (или существенно меняет точку зрения на прежнюю задачу), он извлекает из памяти определенную структуру, называемую фреймом». Слово это по-русски значит «остов», «скелет». Каждый фрейм описывает какую-либо ситуацию – пейзаж, комнату, заводской цех и так далее. Таким образом, фрейм представляет собой некую структуру сведений, причем не только зрительных, но и многих иных. Например, как следует себя вести в данной ситуации, что можно ожидать в ней, какие шаги предпринять, если ожидания не сбудутся, и так далее. Кроме того, различные фреймы могут представлять не только разные ситуации, но и разные ракурсы, под которыми мы рассматриваем (в буквальном и переносном смыслах) сцену или предмет.

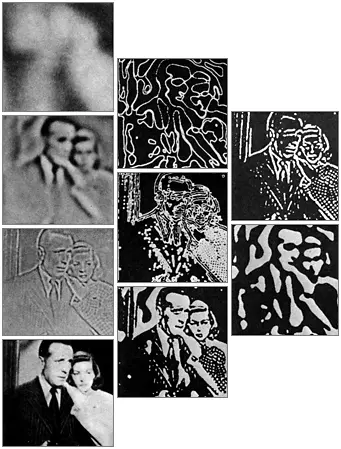

Рис. 60.Это лишь немногие из элементов, на которые разлагается изображение (в левом нижнем углу), чтобы в конечном итоге мы смогли бы увидеть это изображение во всей его целостности

Затем Минский делает предположение, что каждый фрейм состоит из двух частей: основы, всегда истинной в предполагаемой ситуации, и связанных с основой ячеек, которые надо заполнять конкретными данными.Нетрудно видеть здесь полную аналогию между совместной работой заднетеменной коры, поставляющей образ конкретной пространственной ситуации, и нижневисочной коры, где содержатся подобразы.

Мы знаем, что квазиголографические образы и подобразы находятся в отношениях, напоминающих матрешку: внутри каждого подобраза можно отыскать подподобразы. И ячейки фрейма сами могут быть фреймами со своими ячейками более низкого ранга, а все множество фреймов – объединенным в «сверхфрейм» (термин, предложенный Глезером).

Конструкт этот отражает наши знания о мире и о возможных в нем ситуациях. Таким образом, когда при кратковременном показе наблюдатель видел, что «кто-то поднял что-то на кого-то», – это означало опознание только верхней части фрейма, опознание стандартной ситуации (напомним, что для этого какая-нибудь подобная ситуация непременно должна быть увидена в прошлом и зафиксирована в памяти). Однако времени было недостаточно, чтобы заполнить ячейки фрейма подобразами данной ситуации: лиса, сачок и так далее. Лишь когда время рассматривания увеличилось и информационный поток от заднетеменной коры слился с потоком от нижневисочной в единую совокупность, содержание картинки удалось распознать.

Совместная работа упомянутых участков коры правого полушария объясняет, почему мы можем хорошо различить вид местности при ударе молнии, хотя продолжительность вспышки значительно меньше того времени, которое необходимо для точного опознания предмета. Ведь мы всегда видим более или менее привычные картины, опираемся на заключенный в памяти багаж. И, обозревая ситуацию, перемещаем не столько взор, сколько внимание во внутреннем пространстве нейронных структур. Этой работой занимается заднетеменная кора, вполне достойная титула «механизм внимания».

Разделение функций между заднетеменной и нижневисочной корой делает понятными многие агнозии, связанные с правым полушарием.

Кровоизлияния и опухоли в правой височной коре (и, конечно же, нарушения в проводящих путях от престриарной коры к нижневисочной) приводят к предметной агнозии. Больной не видит, что перед ним: стол, стул или тумбочка; он замечает нечто неясное, распознает светлые и темные пятна и делает догадки на основе того, как эти пятна размещены в пространстве. Поэтому он и называет скамейку диваном, а телефон часами. Однако, взяв телефон в руки, он тут же опознает его: тактильное и мышечное чувства не затронуты болезнью, и они вызывают в памяти образ, соответственно с которым человек действует.

Может показаться, что такой больной все же различает какие-то формы. Ведь когда ему предъявляют карандаш и авторучку, он говорит, что не знает, какие это предметы, но видит, что они оба длинные. Более того, немецкий психиатр Гольдштейн описал в начале века своего пациента, который во время исследования не различал ни треугольников, ни квадратов, ни иных геометрических фигур, но превосходно играл в кости и карты.Видел он или не видел форму фишек домино и карт?

Мы получим ответ, рассматривая зрительную систему такого больного с позиции разделения функций между заднетеменной и нижневисочной областями правого полушария. Ведь длина, ширина, высота – это характеристики, которые извлекаются из поступившего в затылочную кору изображения совсем иным каналом, нежели форма, – каналом, связанным со здоровой теменной корой. А мозг человека, этот фантастически гибкий, перестраивающийся механизм, привлекает сведения из прошлого опыта, использует тактильное и мышечное чувство, опознаёт слуховые образы, – и в результате конструирует из туманных, бесформенных пятен картину мира, в котором можно существовать и при легких расстройствах мозга даже не замечать недуга.

Читать дальше

![Вячеслав Демидов Как мы видим то, что видим [издание 3-е , перераб. и доп.] обложка книги](/books/122443/vyacheslav-demidov-kak-my-vidim-to-chto-vidim-izdanie-3-e-pererab-i-dop-cover.webp)

![Лев Балашов - Занимательная философия. Учебное пособие [6-е издание, переработанное и дополненное]](/books/388554/lev-balashov-zanimatelnaya-filosofiya-uchebnoe-posobie-6-e-izdanie-pererabotannoe-i-dopolnennoe-thumb.webp)