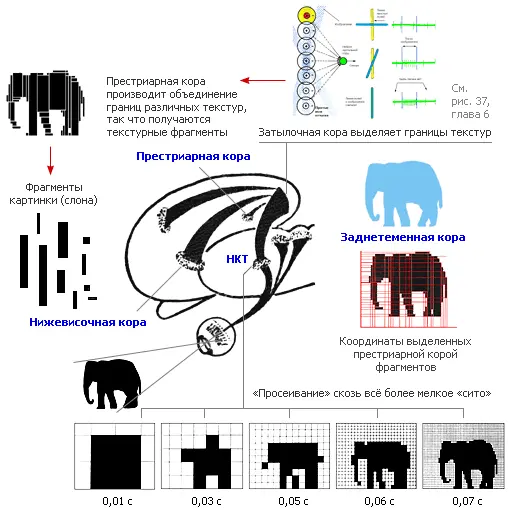

Но вот что хорошо известно, так это то, что после престриарной коры текстурные подобразы оказываются в нижневисочной коре, а данные о расположении этих подобразов в пространстве – в заднетеменной (естественно, правого полушария – в этой главе мы говорим только о нем). Причем ситуация представлена очень компактно, обобщенно, так что и стена далекого леса, и книги на полке, и гребенка окажутся родственниками, поскольку все это – «вертикально ориентированные текстурные подобразы, стоящие в ряд».

Во время исследования зрительной системы испытуемым в Лаборатории показывали такую картинку: лиса ловит сачком бабочку, а рядом стоит козленок. Так вот, при экспозиции 40 миллисекунд (то есть 40 тысячных долей секунды) человек ничего не видел. При 60 говорил, что «кто-то поднял что-то на кого-то». При 160 видел сачок и какое-то животное. И только при 320 миллисекундах называл лису. Выходит, ситуации опознаются гораздо раньше, чем участвующие в сцене предметы?

Описанный опыт был проведен в ленинградском Институте телевидения профессором Ильей Ионовичем Цуккерманом и В.Д. Глезером. Когда я спросил у них, как можно объяснить такую приверженность к ситуациям, то в ответ услышал:

– Ну хотя бы с точки зрения эволюции. Чтобы выжить, нашим далеким предкам, да и не только им, требовалось в первую очередь опознать, что «кто-то терзает кого-то», нежели детально выяснять: тигр это или леопард. Кто умел быстро разбираться в опасной ситуации – выжил, а кто не умел – тому судьба вряд ли благоприятствовала...

Но вот установлены пространственные отношения. Выявлены подобразы. Что дальше?

Рис. 59.Работа правого (конкретно воспринимающего мир) полушария

Оказывается, заднетеменная кора посылает запросы в нижневисочную и извлекает оттуда подобразы (об этом говорит характер нейронных связей между областями коры). После чего в правом полушарии формируется полное описание того, что происходит перед взором на самом деле. И мы видим конкретный предмет или сцену со всеми их неповторимыми деталями. И конечно, запоминаем – точно так же, как запоминаются в соответствующих участках зрительной коры подобразы и пространственные отношения, чтобы потом можно было их опознать при новой встрече.

Причем есть данные, говорящие, что в правой заднетеменной коре имеются две отдельные программы сборки образа из подобразов. Одна программа описывает только пространственные отношения между объектами в сложной, многофигурной сцене. Другая же – только пространственные характеристики размещения подобразов одиночного предмета. И что самое важное, при этом формируются своеобразные шкалы для измерений: те самые, которые позволяют сказать, что нос длинный, а сложение полное.

У собак обе эти программы тоже существуют. И после одних удалений, проведенных экспериментатором в заднетеменной коре собачьего мозга, животному становится все равно, находится квадрат справа или слева от треугольника, а после других – собака не различает треугольники и квадраты.

Мы опознаем прежде всего ситуацию, причем гораздо быстрее, чем те фигуры, которые в ней участвуют, – вот причина того, что свидетели дорожной аварии видят ее совсем по-разному. И эта быстрота понятна: оценивается привычная ситуация, для которой в заднетеменной коре уже давно припрятана готовая схема – результат жизненного опыта.

Однако чтобы ее детально конкретизировать, надо потрудиться: надо извлекать подобразы и собирать их в конкретную картину, на что требуется время и соответствующий зрительный материал. «Врет, как очевидец» – эта ироническая поговорка имеет, увы, под собой серьезное нейрофизиологическое обоснование... Хороший следователь и хороший историк прекрасно осведомлены об этой особенности человеческого припоминания. Сиюминутно свидетель конструирует прошлое (оно всегда прошлое, даже минуту спустя, ибо настоящее – это то, чем занимается человек, излагая свою версию), конструирует не только из подобразов, бесспорно существовавших в момент описываемого события, но и из таких, которые могли бы в принципе быть.

У строителей тоннелей есть термин «сбойка», когда две бригады, шедшие с разных сторон горы, встречаются в точно назначенном месте. Работу правого полушария, опознающего зрительные образы, Глезер представил, исходя из нейрофизиологических данных. Американский же специалист по робототехнике и искусственному интеллекту Марвин Минский пришел к аналогичным выводам, опираясь на математические абстракции проблемы искусственного интеллекта. Не правда ли, великолепная сбойка?

Читать дальше

![Вячеслав Демидов Как мы видим то, что видим [издание 3-е , перераб. и доп.] обложка книги](/books/122443/vyacheslav-demidov-kak-my-vidim-to-chto-vidim-izdanie-3-e-pererab-i-dop-cover.webp)

![Лев Балашов - Занимательная философия. Учебное пособие [6-е издание, переработанное и дополненное]](/books/388554/lev-balashov-zanimatelnaya-filosofiya-uchebnoe-posobie-6-e-izdanie-pererabotannoe-i-dopolnennoe-thumb.webp)