Вполне логичным поэтому выглядело такое предположение: ощущающих цвет клеток немного, но благодаря их совместной работе возникает ощущение бесконечного богатства красок. Три эфира, упомянутые Ломоносовым, трансформировались у Юнга в три цветоощущающих элемента сетчатки.

Детально это его предположение развил Гельмгольц в своем «Справочнике по психологической оптике», изданном в 1859...1866 гг. в Гейдельберге, где он читал физиологию студентам университета. После чего трехкомпонентная теория Юнга-Гельмгольца вполне утвердилась в науке о зрении.

Сейчас точно установлено, что в сетчатке цветовые фотоприемники – колбочки – именно трех родов: у одних максимальна чувствительность к желтым лучам, у других к зеленым, у третьих к синим. Удалось даже подобраться с измерительным прибором непосредственно к колбочкам сетчатки обезьяны, которая различает цвета почти так же, как человек. Чувствительность колбочек к частоте световых колебаний оказалась очень близкой к той, которая следует из теории трехкомпонентного зрения. Графики ответов занимают обширные области: «размазанность» кривых, перекрывающих друг друга, обеспечивает цветовое восприятие.

Но природа не поставила никаких светофильтров перед фоторецепторами нашей сетчатки. Она сделала хитрее: создала несколько разновидностей светочувствительных пигментов. Каждый из них лучше всего ловит «свои» кванты – минимальные порции света и вообще электромагнитных колебаний.

Глаз человека – система невероятно высокочувствительная. Академик Сергей Иванович Вавилов писал в книге «Глаз и Солнце», что порог раздражения палочек, с помощью которых мы видим ночью, эквивалентен силе света обыкновенной свечи, рассматриваемой с расстояния двухсот километров. Тогда на кусочек сетчатки, где находится примерно 400 палочек, попадает всего лишь шесть – девять квантов.

То есть для срабатывания фоторецептора достаточно одного-единственного кванта, ибо совершенно невероятно, чтобы даже две частицы света попали точно в один и тот же рецептор.

Долгие годы этот результат, к тому же подтвержденный опытами, во время которых глаз действительно ощущал квантовый характер света (ни один прибор не способен похвастать подобной чувствительностью!), казался граничащим с чудом: как ухитрилась природа сконструировать такой механизм? Новейшие исследования дали ответ: влетевший в светочувствительную клетку фотон – это как бы палец, нажимающий на спусковой крючок ружья.

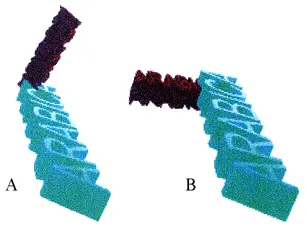

Рис. 52.Молекула ретиналя реагирует на влетевший в нее квант света поворотом ее «хвостика»

В фоторецепторах любого живого существа находится несколько видоизмененный витамин А – ретиналь, вы видите его на рисунке слева (для создания объемности я написал на основной части молекулы ARABIKA). У основной части молекулы есть небольшой хвостик длиной в три атома углерода (он изображен черным цветом и тем же словом). Пока фотон не попал в молекулу, она изогнута так, что хвостик перпендикулярен плоскости, в которой лежат углеродные атомы основной части (картинка А). Квант заставляет хвостик повернуться, молекула становится плоской (картинка В).

В тонких наружных члениках палочек и колбочек молекулы ретиналя прикреплены к плоским дискам, собранным в стопку, словно монеты. Дисков множество, в палочке глаза лягушки, например, их около двух тысяч, на них несколько десятков миллионов молекул ретиналя. У фотона мало шансов проскочить мимо. Какой-нибудь диск да окажется удачливым хозяином ретиналя, поглотившего квант света.

И тогда начинается самое интересное. Стенка наружного членика фоторецептора – мембрана – вместе с окружающей жидкостью представляет собой миниатюрную электростанцию, генератор постоянного тока. Пока квант не попал в фоторецептор, мембрана почти одинаково хорошо пропускает через себя ионы калия и натрия: калий – в клетку, натрий – из клетки(см. верхнее изображение на картинке справа). Каждый ион – носитель электрического заряда, и генератор вырабатывает небольшое, близкое к нулю напряжение.

«Выстрел ружья» сразу меняет картину. В мембране начинает работать насос, резко увеличивающий поток натриевых ионов и, следовательно, напряжение, отдаваемое генератором (нижняя картинка). В итоге внутренние структуры фоторецептора усиливают энергию кванта примерно в два миллиона раз. И экспериментатор видит на экране осциллографа импульс светочувствительной клетки – ответ на попадание фотона. Все это гораздо дольше рассказывается, чем происходит.

Читать дальше

![Вячеслав Демидов Как мы видим то, что видим [издание 3-е , перераб. и доп.] обложка книги](/books/122443/vyacheslav-demidov-kak-my-vidim-to-chto-vidim-izdanie-3-e-pererab-i-dop-cover.webp)

![Лев Балашов - Занимательная философия. Учебное пособие [6-е издание, переработанное и дополненное]](/books/388554/lev-balashov-zanimatelnaya-filosofiya-uchebnoe-posobie-6-e-izdanie-pererabotannoe-i-dopolnennoe-thumb.webp)