Где же выход? Оказалось, в новом подходе к роли полей, в той гипотезе, которая была выдвинута коллективом Лаборатории профессора Глезера.

...Кошке сделали трепанацию черепа, просверлили дырочку в черепной коробке. Кошки переносят операцию завидно хорошо, к вечеру уже прыгают.

Но эта лежит неподвижно. Она кураризирована: в вену ей мелкими каплями подают кураре, тот некогда таинственный яд, которым южноамериканские аборигены смазывали наконечники своих копий и стрел. Кураре, словно выключатель, останавливает действие мышц, и глаза кошки направлены строго в одну точку, туда, где ей на экране показывают «кино». Тихо шуршит аппарат искусственного дыхания. Кошка лежит на теплой грелке и, не исключено, блаженствует. Во всяком случае не сердится и не искажает своей злостью результатов опыта.

А по экрану проплывает светлая полоска, ведь неподвижные глаза иначе ничего не увидят. Вот полоску сменила «зебра» – две светлые полоски с темным промежутком между ними, а то по команде экспериментатора появятся «зебра» из трех полосок, четырех, пяти... Решетки... Пространственные частоты, каждая из которых – речь, обращенная к мозгу...

– Они открыли нам, что мозг действительно занимается голографией, – сказал Глезер. И стал рассказывать прежде всего не о своей лаборатории, а о работах Хьюбела и Визела.

Эти нейрофизиологи в конце 60-х годов выяснили, что в затылочной коре кошки можно обнаружить не одну клетку, настроенную на выделение линии определенного размера, а несколько. Требовалось только двигать микроэлектрод строго перпендикулярно к поверхности коры, и такие клетки встречались одна за другой, словно лежащие столбиком монетки. А рядом другой столбик, настроенный на такую же линию, только иного наклона...

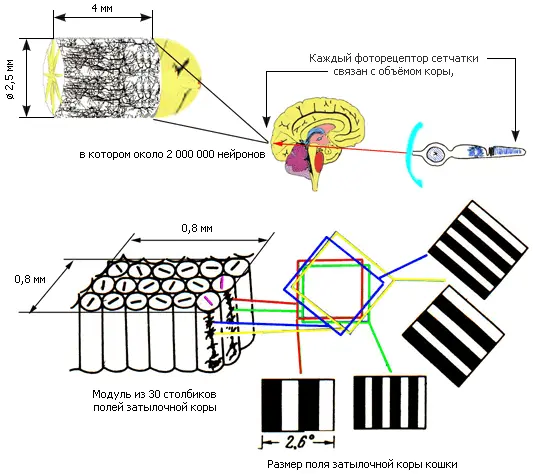

В итоге на площади около 0,8 x 0,8 миллиметра – в модуле – собираются столбики нейронов, отхватывающих все ориентации линии, от нуля до 180 градусов (см. иллюстрацию справа). Замечательно, что у человека и обезьян в каждом столбике примерно 260 клеток, и это число удивительно стабильно по всей затылочной коре. А у всех иных млекопитающих – там только по 110. И хотя серьезные доказательства отсутствуют, есть мнения, что такое различие имеет далеко идущие следствия. Вполне возможно, что именно оно определяет более высокие интеллектуальные способности приматов. Ведь во всех других, не-зрительных участках коры, даже у человека столбики состоят из 110 нейронов...

Рис. 45.Модульная организация коры головного мозга. Столбики модуля распознают линии и решетки всех ориентаций от 0 до 180 градусов через каждые 6 градусов. Размер поля затылочной коры кошки определяет остроту ее зрения. У человека поле впятеро меньше – 0,5 градуса – и соответственно острота зрения выше

Английский нейрофизиолог Вернон Маунткасл, настойчиво пропагандирующий мысль о модульной организации коры, открыл это свойство мозга в конце 50-х годов прошлого века. Он показал, что вертикальные связи нейронов каждого столбика гораздо интенсивнее, чем горизонтальные, передающие сигналы от столбика к столбику. И что каждый столбик работает относительно независимо, делает свое дело как суверенная система с собственными входом и выходом. Маунткасл исследовал соматосенсорную кору, область мозга, на которую проецируются окончания нервов, несущих сведения от кожи и внутренностей. Эксперименты Хьюбела и Визела подтвердили, что таким же способом устроена зрительная кора.

Хитрость только в том, что каждый фоторецептор сетчатки соединен не с одним нейроном, а сразу со многими тысячами. «Линия связи» от светочувствительной клетки захватывает в коре целый цилиндр диаметром примерно два с половиной миллиметра. А ведь на каждом квадратном миллиметре коры вглубь уходит около 100 тысяч нейронов!

Гипотеза XIX в. о прямых связях «фоторецептор – нейрон коры», как мы знаем, не подтвердилась. Но некое зерно ее все же оказалось жизнеспособным. Выяснилось, что соединения между сетчаткой и зрительной корой, несмотря на промежуточные преобразования, упорядочены топографически (припоминаете гипотезу Бернштейна?). Иными словами, если по сетчатке начнет блуждать яркая звездочка, максимум возбуждения нейронов затылочной коры – локус – повторит все ее эволюции. Пойдет точка вправо, и в соответствующую сторону двинется локус, точка вверх – и локус в то место коры, которое соответствует верхней части сетчатки.

Читать дальше

![Вячеслав Демидов Как мы видим то, что видим [издание 3-е , перераб. и доп.] обложка книги](/books/122443/vyacheslav-demidov-kak-my-vidim-to-chto-vidim-izdanie-3-e-pererab-i-dop-cover.webp)

![Лев Балашов - Занимательная философия. Учебное пособие [6-е издание, переработанное и дополненное]](/books/388554/lev-balashov-zanimatelnaya-filosofiya-uchebnoe-posobie-6-e-izdanie-pererabotannoe-i-dopolnennoe-thumb.webp)