Гораздо разумнее воспользоваться ключевыми признаками вещи. Мы их знаем: «желтый», «полуботинок», «со шнуровкой». Давайте сортировать, опираясь на эти подробности и пренебрегая всеми остальными. Первый шаг: в одну сторону все желтые, в другую все прочие. Второй шаг: из желтой кучи в одну сторону все полуботинки, в другую все прочие. И так далее...

Смотрите, как быстро уменьшается после каждого шага объем работы, с какой стремительностью наш робот движется к цели!

Схема деления, если ее нарисовать на бумаге, напоминает разветвления сучьев на ветке дерева, и метод получил такое название. Он очень эффективен.

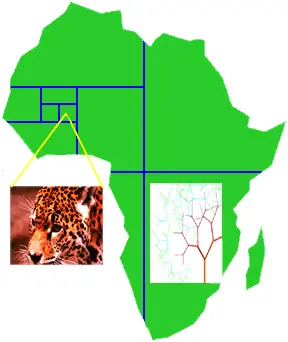

Рис. 18.Ловля леопардов в Африке: материк перегораживается пополам забором, потом еще раз пополам ту часть, где оказался хищник, потом еще, еще... Хватит 40 заборов!..

Существует анекдот о ловле леопарда в Африке: материк перегораживают забором пополам, потом ту часть, где леопард, еще раз пополам, и так далее. Чтобы запереть хищника в клетку размером 5х5 метров, хватит всего 40 загородок, хотя площадь материка почти 30 миллионов квадратных километров.

Метод «дерева» называют еще дихотомическим (по-гречески – «разделяю на две части»). Применяя его, приходится все время решать: в какую сторону двинуться на развилке – вправо или влево? Когда разыскивался полуботинок, признаки были грубыми, ясными, и у робота не возникало ни ошибок, ни сомнений. Совсем по-иному выглядел бы результат, содержись в перечне признаков такие тонкие, что под них подойдут сразу несколько предметов, если поиск вести бегло. Например, такой: «высота каблука 1,38 см», а в куче есть желтые шнурованные полуботинки и с каблуком в 1,45 см. При дефиците времени неизбежны ошибки: 1,38 легко принять за 1,45 и наоборот.

Но никогда мужской полуботинок не будет принят за дамскую туфлю: ключевые признаки полуботинков и туфель сидят на разных «ветках дерева».

Все это значит следующее.

Левое полушарие, поскольку существует парность ошибок, воспринимает картину и фон, на котором она появляется, именно методом дихотомического деления. Каждый признак – форма, величина, местоположение – анализируется своим, независимым каналом восприятия. И вообще, для оценки местоположения или размера левому полушарию вовсе нет нужды знать, какой это предмет. Мир воспринимается этим полушарием расчлененно, аналитически. Заставлять работать все каналы сразу, вместе, бессмысленно: опознание теряет точность.

В правом же полушарии организация зрительного опознания совсем иная. Здесь зрительный аппарат как бы последовательно перебирает в картотеке карточки, на которых нарисованы все искомые предметы. Поэтому фигуры путаются при опознании по принципу: то, что раньше попало под обзор, с тем, что позже, но никак не наоборот. Путь перебора затвержен раз и навсегда, обратного хода нет (почему это так, пока неизвестно), нет и перескоков. То есть в правом полушарии все ключевые признаки сплетены в тугой узел, отсутствуют независимо работающие каналы. С формой воедино связаны и размер, и местоположение в поле зрения: это целостный образ, который сравнивается с таким же целостным – искомым, хранящимся в памяти.

Что еще можно сказать про левое и правое полушария?

Левое полушарие, опознавая по отдельным каналам, получает по каждому довольно обедненный образ целого. В каналах ключевые признаки очищаются от второстепенных. А это не что иное, как абстрагирование. Безусловно, зрительные абстракции типа «стол» или «автомобиль» могут возникнуть только после того, как мы увидим первый в нашей жизни стол или автомобиль. Зато абстракции типа «большой – маленький», «далеко – близко» и им подобные, скорее всего, получены нами по наследству от других живых существ, наших предшественников в эволюции. То есть получены генетически. Так что левая половина мозга лучше, нежели правая, опознает знакомые, легко различимые между собой признаки предметов. Лучше оценивает длину отрезков времени. Ему проще выполнить задачу: «Скажите, похожи ли эти предметы?», а поскольку это полушарие речевое, то и определить, можно ли два показанных предмета назвать одним словом (то есть отнести к одному и тому же классу) или нельзя.

Правое же полушарие первенствует в опознании бессмысленных фигур и вообще таких, которые трудно описать словами. Для него более проста задача: «Укажите, чем различаются предъявленные предметы», оно лучше оценивает пространственное расположение деталей, фрагментов. А зрительный образ воспринимает нерасчлененно, сразу во всех подробностях. Разбросанные по листу бумаги точки оно умеет превращать в подобие контура куда четче, чем левое, главенствует в оценке ориентации линий или кривизны. И в таком важном деле, как опознание жестов рук и движений пальцев в азбуке глухонемых, правое полушарие работает лучше, хотя эти знаки играют роль букв, слов и даже предложений.

Читать дальше

![Вячеслав Демидов Как мы видим то, что видим [издание 3-е , перераб. и доп.] обложка книги](/books/122443/vyacheslav-demidov-kak-my-vidim-to-chto-vidim-izdanie-3-e-pererab-i-dop-cover.webp)

![Лев Балашов - Занимательная философия. Учебное пособие [6-е издание, переработанное и дополненное]](/books/388554/lev-balashov-zanimatelnaya-filosofiya-uchebnoe-posobie-6-e-izdanie-pererabotannoe-i-dopolnennoe-thumb.webp)