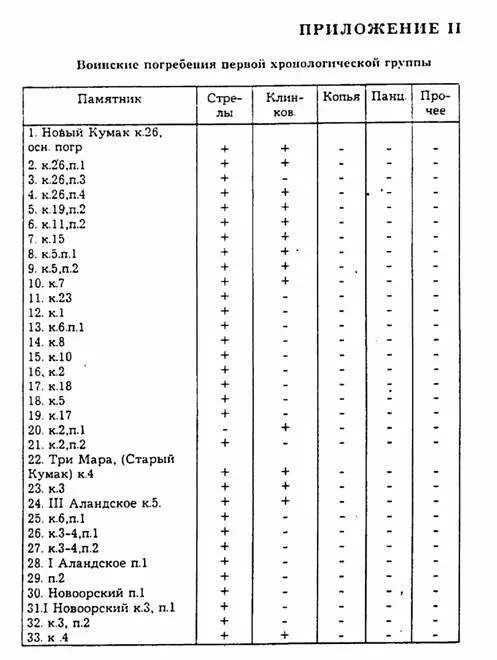

В VI - рубеже V-IV вв. до н.э. отряды номадов Южного Урала ориентировались на дальний бой и пользовались акинаком как вспомогательным оружием при вынужденном спешивании или в самой тесной, близкой схватке. В рассматриваемый промежуток времени сложение военного дела кочевников региона находилось на стадии формирования. Военная организация была направлена на решение междоусобных конфликтов, неизбежных при становлении стабильных кочевых маршрутов. Не исключен также и грабеж оседлого населения на севере и юге. Как мы уже писали, такие походы могли быть успешными только в случае неожиданного нападения. Комплекс вооружения воинов этого периода еще не давал возможности вести полномасштабный бой.

Клинковое оружие и наконечники стрел IV-II вв. до н.э. являются продуктом развития ранних форм и носят местный характер. Особенно это относится к мечам и кинжалам. Заимствованными, на наш взгляд, являются наконечники копий и панцири. Говорить об их происхождении в арсенале номадов региона пока затруднительно в силу ограниченности материала. Не исключено, что первые были заимствованы с Кавказа, Скифии, может быть у оседлого населения Южного Урала, где они составляют одну из массовых категорий оружия. Появление защитного вооружения, очевидно, явилось результатом экономических связей с населением Запада - скифами, савроматами или персидско-мидийским воинством.

Период IV - рубежа IV-III вв. до н.э. - вершина развития военного дела степного населения региона. К этому времени в арсенале номадов уже имеется оружие, позволяющее вести схватку в широком тактическом и дистанционном диапазоне - лук и стрелы, копья, в том числе и "штурмовые", длинные мечи, панцири. Такой ассортимент вооружения давал возможность вести эшелонированный бой, требующий умения осуществлять сложный тактический маневр, навыков строевой подготовки и твердой дисциплины. Чрезвычайное усиление военно-жреческого нобилитета этого времени, а также массовый южный импорт свидетельствуют о южном характере направления военной активности кочевников Южного Урала. Этому утверждению не противоречат данные античных авторов и археологические факты. Северное и западное направления в силу изложенных выше причин, на наш взгляд, представляются малоперспективны.

В III- II вв. до н.э. численность степного населения региона резко сокращается. Письменные и археологические источники фиксируют факт миграции номадов в Доно-Волжское междуречье и области иранского Востока. Комплекс вооружения оставшейся на территории Южного Урала кочевников явно беднеет. Исчезают копья и панцири, сокращается количество лучников, увеличивается контингент воинов, вооруженных клинковым оружием. На основании находок прохоровских погребений в Туркмении и Согде, по-прежнему можно думать о наличии военных контактов поздних прохоровцев со своими южными соседями, хотя их масштабность по сравнению с предшествующим временем значительно снижается. Создается впечатление, что комплекс вооружения воинов III-II вв. до н.э. был ориентирован на ближний бой. В этом случае, на наш взгляд, нельзя отвергать возможность военных столкновений кочевников этого времени с населением финно-пермского круга - носителями караабызской и пьяноборской культур.

Читать дальше