Глобальные этнокультурные подвижки кочевых племен не могли не вызвать определенной трансформации устоявшегося мировоззрения, погребального обряда, традиционных связей и, как следствие этого - военного дела.

По нашим данным, из 108 учтенных воинских погребений (см. приложение VI) в 88 случаях были зафиксированы наконечники стрел, что составляет 81,4 %. Таким образом, лук и стрелы по- прежнему занимают ведущее место в арсенале кочевников рассматриваемого региона. Правда, здесь происходят существенные перемены. На вооружение активно принимаются железные наконечники стрел. На наш взгляд, это может объясняться несколькими факторами. Либо начинают производиться более мощные луки, поскольку утяжеляется вес наконечника, либо население испытывает трудности с сырьем для изготовления бронзовых. Заканчивая краткий обзор ручного метательного оружия, следует сказать, что количество наконечников в колчанных наборах этого времени значительно сокращается. Это можно заметить как о бронзовых, так и о железных экземплярах, несмотря на плохую сохранность последних.

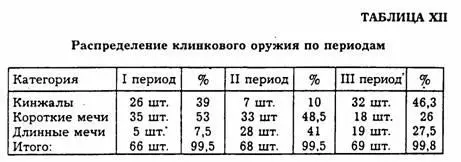

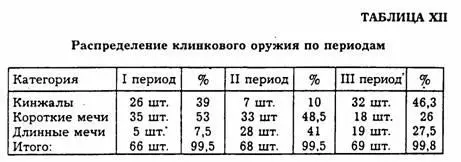

В III- II вв. до н.э. заметно увеличивается значение оружия ближнего боя. Мечи и кинжалы встречены в 81 комплексе, что составляет 75 % против более низких показателей двух предшествующих периодов. Причем в погребениях дважды зафиксировано по три клинка одновременно, и в восьми случаях, по два. Распределение этой категории вооружения по параметрам показывает, что из 69 учтенных экземпляров 32 относятся к кинжалам (46,3 %), восемнадцать являются короткими мечами (26 %) и 19 единиц длинными (27,5 %) (табл. ХП).

Подобная картина свидетельствует о том, что более половины владельцев клинкового оружия предпочитали самый ближний, очевидно спешенный бой, хотя в то же время третья часть воинов могла успешно оперировать мечом и с коня. Относительно других категорий вооружения у нас нет никаких данных. Железные и костяные панцири в этот период не выявлены, а обломок наконечника копья зафиксирован только в могильнике Покровка VIII [Веддер Дж… и др. 1993. С.121].

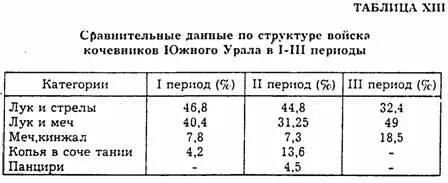

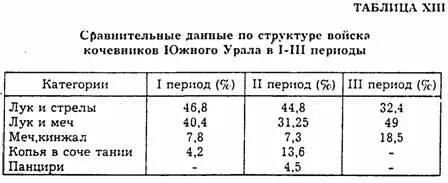

В структурном отношении реконструируемая военная организация поздних прохоровцев представляется нам следующим образом. Только стрелы зафиксированы в 35 комплексах, что составляет 32,4 9с от общего количества. Это означает, что контингент лучников заметно снизился до одной трети, против более высоких показателей первого и второго периодов (табл. ХШ).

В два раза по сравнению с предшествующим временем увеличилось количество погребений, где найдено только клинковое оружие. Оно зафиксировано в 20 случаях (18,5 %). Также весьма заметно увеличился контингент воинов, имевших на вооружении лук, меч или кинжал. Эти категории выявлены в 53 погребениях (49 9с).

В свое время А.М.Хазанов предположил, что длинные мечи, явно имевшие колищую функцию, использовались в бою как копья [Хазанов, 1971. С.69]. Однако нам это представляется маловероятным.

Археологический материал свидетельствует, что кочевники Южного Урала в III-II вв. до н.э. действовали в бою, как на ближней, так и на дальней дистанции. Причем, судя по резкому увеличению удельного веса кинжалов и клинкового оружия вообще, их тактика была направлена на ближний бой, как на решающую фазу сражения. Также можно предположить, что уменьшение контингента лучников, комплектовавшихся из неимущих слоев населения, говорит об отсечении этой социальной категории от военного дела и, может быть, о более высокой "профессионализации" военных отрядов, учитывая, что все же лук по-прежнему играет доминирующую роль в арсенале номадов региона.

Реконструируемая воинская структура также позволяла вести эшелонированный бой. В этом случае лучники наносили массированный стрелковый удар по противнику, после которого в схватку включались меченосцы. Воины, вооруженные кинжалами, могли действовать в спешенном порядке, добивая раненных и т.д. Военным строем кочевников Ш-И вв. до н.э. могла быть как лава, так и карусель", однако совершенно очевидно, что в рассматриваемый период тактика "ударного кулака", основу которой составлял контингент тяжеловооруженной конницы, уже не применялась. Следовательно, комплекс вооружения и тактика позднепрохоровских племен не позволяли вести успешный бой с отрядами или армиями, знающими правильный военный строй. Столкновение с тяжеловооруженной пехотой или конницей было заведомо обречено на неудачу.

Читать дальше