Известно, что в вузовских учебниках по математике определения дают в совершенно различной форме. Это создает дополнительные трудности даже для российских студентов, у которых вследствие различного языкового оформления однотипных математических утверждений может происходить смещение центра трудности при изучении математики. Это совершенно недопустимо в учебных книгах на неродном для учащегося языке, особенно в пособиях для начального этапа обучения. Если и ставить задачу подготовки иностранного студента к чтению недостаточно лингвистически проработанной учебной литературы, то делать это надо очень постепенно и, конечно, по возможности на более поздних этапах изучения языка как средства обмена учебной и научной информацией. А что мы видим, например, в уже цитированном учебнике (Математика, 1987)?

Сначала определения вводятся через синтаксическую конструкцию «… – это…», что совершенно естественно. Но приведем несколько примеров.

«Натуральные числа, противоположные им числа и число нуль – это целые числа» (с. 7) (определяемое понятие стоит в конце). Через две строки – следующее определение: «Рациональное число – это число, которое можно написать в виде m / n » (с. 8) (определяемое понятие – в начале). На той же странице: «Модуль числа – его абсолютная величина» (опущено привычное уже студенту это ).

На стр. 15 очередное определение формулируют уже с помощью синтаксической конструкции со словом если : «Множество задано, если известно свойство, которое имеют элементы этого множества» [56](можно было: Задать множество – это задать свойство элементов этого множества). «Два множества равны, если они состоят из одинаковых элементов» (с. 15) (можно было: Равные множества – это множества, которые состоят из равных элементов). Все на той же странице авторы используют новую синтаксическую конструкцию: «Множество, которое не содержит ни одного элемента, называется пустым множеством» (с. 15). Следующее определение ровно через две строки использует уже и глагол называться , и союз если : «Множество B называется подмножеством A , если каждый элемент множества B принадлежит множеству A » (с. 16). А еще через 10 строк для следующего определения используется опять новая синтаксическая конструкция: «Множества, элементы которых числа, – есть числовые множества» (с. 16).

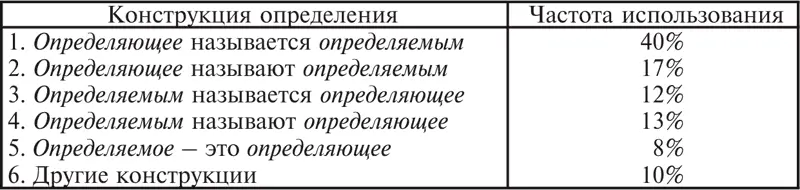

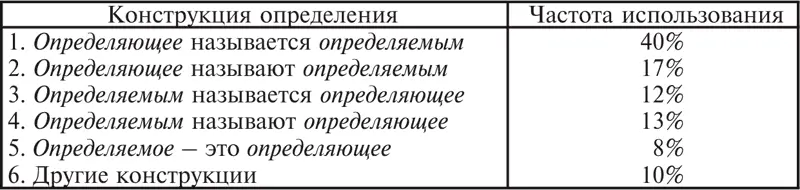

Аналогично обстоит дело, например, и в учебных текстах по физике, что можно проиллюстрировать на примере учебника, допущенного Министерством высшего и среднего специального образования СССР в качестве учебного пособия для студентов-иностранцев, обучающихся на подготовительных факультетах высших учебных заведений (Физика, 1983). Только среди определений, специально выделенных в тексте курсивом, и не принимая во внимание многочисленных контекстуальных определений, мы насчитали 15 различных грамматических конструкций. Справедливости ради следует сказать, что частота их использования существенно различна и в подавляющем большинстве случаев авторы используют лишь пять (см. табл. 9).

Но тогда тем более непонятно, зачем нужно вводить в текст (напомним – для иностранных учащихся) остальные 10 конструкций, которые все вместе использованы лишь примерно в 10 % определений. Обнаружить какую-либо систему в использовании различных грамматических конструкций не удается, ее нет. Довольно показательной иллюстрацией бессистемности является следующая выдержка:

« Совокупность нескольких материальных объектов в физике называют системой. В механике системой называют совокупность физических тел.

Таблица 9. Относительная частота использования синтаксических конструкций в определениях (учебник «Физика» 1983)

Силы взаимодействия тел данной системы называют внутренними силами. Силы, с которыми действуют на данную систему внешние тела, называются внешними силами.

Замкнутой системой называется система, на которую не действуют внешние силы » [57](Физика, 1983, с. 87).

Этот отрывок содержит пять определений, для них использованы все четыре возможные конструкции с глаголом называть ( ся ) (вторая, четвертая, снова вторая, первая и, наконец, третья позиции в табл. 9). По-видимому, это оживляет текст, повышает его литературное качество, но вряд ли это оценят учащиеся, изучающие физику на неродном языке. Им такое разнообразие языковых средств, используемых для выражения однотипного содержания, к тому же сосредоточенных в небольшом фрагменте, лишь увеличивает трудности в понимании смысла написанного. Сколько дополнительных усилий понадобится учащемуся, изучающему физику на неродном языке, чтобы понять, почему в одном абзаце «силы взаимодействия тел данной системы называютвнутренними силами», а «силы, с которыми действуют на данную систему внешние тела, называютсявнешними силами»?

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу