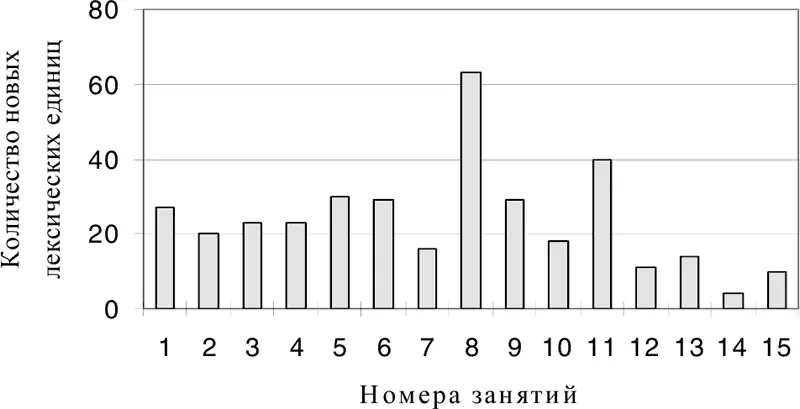

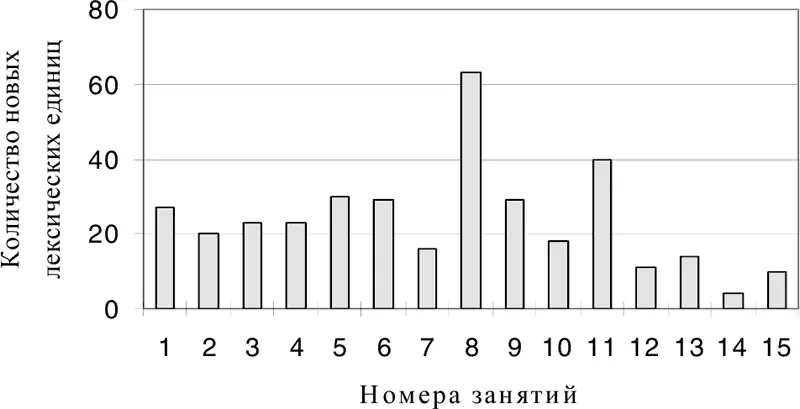

Рис. 24. Зависимость количества новых лексических единиц, вводимых на первых занятиях курса математики на неродном языке (по: Начальный…, 1988), от номера занятия

Хотя авторов данного учебника при всем желании никак нельзя упрекнуть в чрезмерном использовании лингвометодических средств, приведенный выше пример все-таки положительный. Гораздо легче найти примеры отрицательные, то есть фрагменты учебных текстов, в которых уровень владения учащимися языком обучения вообще не принимается во внимание. Разберем некоторые из них. На рис. 24 приведена гистограмма количества новых лексических единиц, вводимых на занятиях начального курса математики (Начальный…, 1988). Видно, что на восьмом занятии вводится почти в 3 раза больше новых слов и словосочетаний, чем в среднем по начальному курсу. Даже не вникая в детали, можно сделать вывод о том, что занятие составлено с нарушением принципа учета уровня владения языком обучения: учащиеся на 8–10-й неделе изучения русского языка не готовы воспринять такое количество новых лексических единиц за одно занятие. Вообще говоря, следует отметить, что в пособии (Начальный…, 1988) по крайней мере занятия 1–6, 8, 9, 11 (9 занятий из 15) составлены с явным нарушением рекомендаций психологов, утверждающих, что взрослый учащийся при изучении иностранного языка в состоянии активно усвоить за одно занятие не более 12–15 новых лексических единиц. Но это в условиях изучения языка, а не обучения на изучаемом языке. Последняя ситуация целенаправленно вообще не изучалась, но, во всяком случае, при обучении на неродном языке максимальное число новых лексических единиц на одно занятие должно быть заметно меньше 12–15.

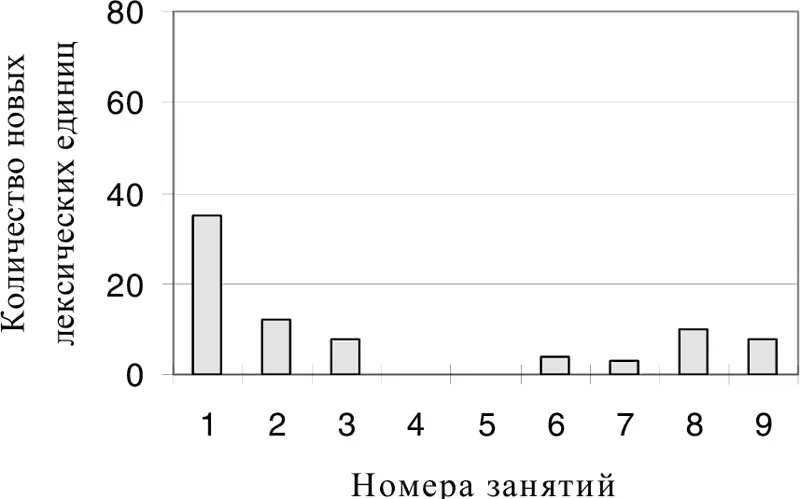

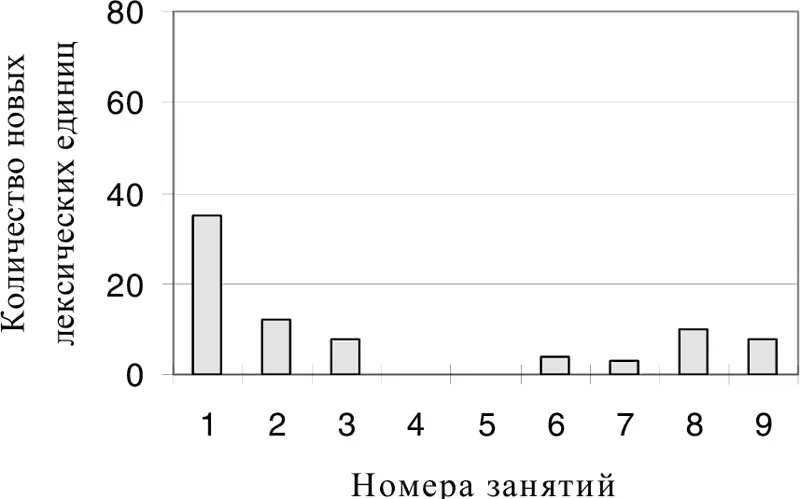

На рис. 25 приведена гистограмма зависимости количества вводимых новых лексических единиц от номера занятия, построенная для более удачного в рассматриваемом отношении «Введения в математику на русском языке как иностранном» (Левина, Сурыгин, 1995). Для удобства сравнения гистограмма построена в тех же осях, что и гистограмма на рис. 24. Из гистограммы видно, что во «Введении в математику…» только одно, первое, занятие не удовлетворяет рекомендациям психологов по количеству вводимой лексики. Но такое распределение нового лексического материала обоснованно, так как именно на первом занятии формируется основа информационного канала и лексика этого занятия постоянно активизируется в ходе последующих занятий.

Рис. 25. Зависимость количества новых лексических единиц, вводимых на первых занятиях курса математики на неродном языке (по: Левина, Сурыгин, 1995), от номера занятия

Рассмотрим примеры использования недостаточно адаптированного языка. «Определение. Числа, записываемые [54]в виде…» (Шишкин, Евсин, Корнева, 1984, с. 24). И это практически в начале курса, когда иностранные студенты еще почти не владеют русским языком! Это предложение в учебнике для иностранцев надо строить, например, так: числа, которые можно записатьв виде … или числа, которые записываютв виде …

Приведем более тонкий пример. В «Основы…» (ч. 3, 1993, с. 4) читаем: «Определение. Равносильные уравнения – это уравнения, у которых области определения равныи множества решений совпадают [55]». В учебной книге для российских студентов такая формулировка может быть приемлема с точки зрения литературного стиля, но не с точки зрения математики: понятие „ совпадение множеств“ не определено. Тем не менее, российскому студенту понятно, что слова равны и совпадают в данном контексте употреблены как синонимы. Но как догадаться об этом иностранному студенту, которому такая формулировка создает дополнительные трудности? Этот пример является хорошей иллюстрацией к тезису о том, что использование различных лексических единиц, грамматических конструкций для обозначения одного и того же понятия затрудняет понимание и усвоение учебного материала учащимися. По-видимому, данное определение желательно сформулировать так: «Определение. Равносильные уравнения – это уравнения, у которых равныобласти определения и равнымножества решений».

Рассмотрим особо проблему определений в учебной книге на неродном для студента языке. На самом деле эта проблема гораздо шире, она затрагивает не только определения, но и формулировки теорем, и вообще язык учебных текстов, причем не только на неродном для учащихся языке (Гомоюнов, 1993, 1996; Кесаманлы, Кесаманлы, Коликова, 1999; Кузнецова, 1997). При анализе проблемы определений будем исходить из методологического положения о том, что форма содержательна и использование различных грамматических форм для обозначения однородных предметов мысли методически необоснованно (Гомоюнов, Кесаманлы, Коликова, 1997).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу