При этом процессе, в случае отсутствия вполне подходящего обозначения, естественно происходит субституция начертаниями звуков близких («приблизительное обозначение»). Сюда, например, относится передача слова «кладью», кроме правильного написания, еще посредством «кладию»; ср. также варианты в обозначении конечного слога в слове «дорогой».

6) В морфологическом отношении отметим частое написание предлогов и предложных частиц слитно с последующим именем, ср. в таблице передачу выражений – «с кладью», «по голому», «по лесу». Эта черта, обычная и у русских учеников, в письме татар находит поддержку в том, что в татарском языке категория предлогов отсутствует, заменяясь послелогами. Аналогичное явление наблюдается и по отношению к написанию союзов. Из других явлений укажу на случаи ошибочного «морфологического переразложения», происходящие от непонимания морфологического состава слов, например, написание «с тиному» (9 е; ср. и другие написания того же слова); в другом диктованном тексте («Две бочки») встречаем в одной из тетрадей такие написания, как «с качнесется» (= вскачь несется), «поля завни» (польза в ней), т. е. случаи переразложения не внутри слова, а между словами предложения. Конечно, здесь в широкой мере проявляется степень индивидуальной подготовленности учеников в области русского языка.

Приведенными наблюдениями, выведенными из предложенного небольшого текста, я и ограничусь. Моею целью было обратить внимание преподавателей на то, как много поучительного и важного для пользы дела может дать внимательное рассмотрение ученических ошибок [68] Весьма интересные наблюдения над русским письмом учеников-грузин сообщает в cвоей статье об орфографии преподаватель Потийской гимназии С. Данелия (в Приложении II к Циркуляру Кавказского учебного округа за 1915 г.), причем он для иллюстрации приводит образцы ученических текстов, к которым присоединяет комментарий, а сверх того для подкрепления своих положений обращается к статистическому методу.

.

Комментарии

Гармония гласных (от греч. armonia – созвучие, связь) – уподобление гласных в суффиксах гласному корня по признаку места образования, лабиализации и др.

Ошибки немца в русской речи и русского в немецкой

// Научно-педагогический сборник IV. – Казань: Восточный педагогический институт в Казани, 1928. – С. 168–177.

Когда говорящий еще недостаточно овладел чужим языком, а приходится ему объясняться на этом языке, то, естественно, в его речь проникают неправильности. Эти последние, если мы оставим в стороне недостатки произношения [69] О неправильности произношения я говорил в исследовании «Очерки физиологии произношения языков французского, английского и немецкого сравнительно с русским» (1903), эта статья с легкими сокращениями вошла в мои «Очерки по языковедению и русскому языку» 1909, 1910.

, сводятся к двум главным типам:

1) ошибочные образования по аналогии к тому, что имеется в языке своем, природном (если, например, немец, говоря по-русски, о собаке скажет «он», то это потому, что в его родном языке говорится der Hund , подобным образом в немецкой речи русского могут встретиться такие ошибки, как die Helf ↑ к тетрадь ж.р. [70] В своей статье я пользуюсь условным знаком ↑ для образований по аналогии, показывающим, что слово или выражение, стоящее перед этим знаком, образовано по аналогии к поставленному за этим знаком.

;

2) ошибочные образования по аналогии к тому, что имеется в языке изучаемом (ср. такие случаи в неправильной русской речи немца, как ленивость вместо леность , т. е. неправильная подстановка суффикса, существующего в языке, или в немецкой речи русского ich will zu sagen ).

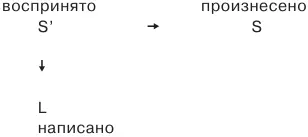

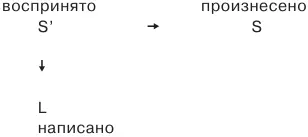

Первый тип ошибок зависит от того, что при разговоре на чужом, недостаточно усвоенном, языке сохраняется во время речи в большей или меньшей степени внутренняя форма родного языка, так что мысль предварительно проходит через выражение на родном языке; ошибочные образования второго типа, составленные по образцу того, что усвоено из изучаемого языка, особенно часто встречаются там, где в изучаемом языке имеется разнообразие формальных признаков для одной и той же функции (напр., в русском языке окончании – а и – у в род. ед. муж. р., -ат и – ут в 3 мн. наст. вр. глаголов), а также в тех случаях, когда в изучаемом языке существуют особые выражения для таких оттенков значения, для которых в природном языке нет соответствующих выражений (ср. виды в русском глаголе). По мере успехов в изучаемом чужом языке говорящий постепенно привыкает переводить свои мысли непосредственно в выражения этого языка без посредства родного при одновременном расширении навыков к правильным формам и выражениям на этом языке, пока не получится в результате автоматизм, приближающийся более или менее к автоматизму родного языка.

Читать дальше