(Михаил Исаковский, 1961)

Мы не сильно ошибемся, предположив число законченных классов (от 4 до 7), карьерный путь (из доярки или льноводки в неквалифицированные фабричные работницы) и матримониальные перспективы (потенциальные женихи были убиты на войне) героини этого, в каком-то смысле «классического» народного стихотворения. Другое дело:

Всё во мне, Господи, поперек,

милый ты мой уголек,

а согрел,

не позабудь, как согрел,

как сам сгорел.

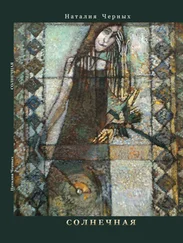

(цикл Наталии Черных «В дороге и на постое», 2008)

Что мы можем знать из этих строк о героине Черных, кроме того, что для нее интонация причитания органична, тем более что лишена примет просторечия? И того, что, в отличие от первой героини, ей не нужно музыкальное сопровождение, она в должной мере музыкальна сама.

Во-вторых, религиозность. Опять-таки «пустое» определение, что без всякого контекста, что в современном русском контексте. Одно дело:

как снег Господь что есть

и есть что есть снега

когда душа что есть

снега душа и свет

а все вот лишь о том

что те как смерть что есть

что как они и есть

(Геннадий Айги, 1978)

Этот шедевр говорит нам о жесткой позиции автора и по отношению к тому, что он называет «Муляж-Страна» (и что ставит его в один контекст с поэтами Сопротивления от Рене Шара до Чеслава Милоша, только здесь это сопротивление – репрессивному государственному атеизму), и по отношению к тому, что называется «великой русской традицией» (уничтожена не только рифма, но и синтаксис).

Другое дело:

… боль здесь – только боль,

улыбка есть улыбка, а страданье

здесь, в мире, где Христос ходил с людьми,

уже не будет глупым и напрасным.

Здесь каждый с именем – уже как человек:

он видит, слышит, осязает, любит

не только плотью. Он болеет, спит…

(триптих Черных «Лоза, молоко и роза»)

Опять-таки у Черных мы сталкиваемся с «неподключаемостью» ее речи (и ее богословствования, а ему поэтесса не чужда) к какой-либо или прямо сартикулированной, или косвенно находимой на современной полемической карте позиции.

В третьих, реализм. Осознаю, что пользуюсь малоконкретным обозначением неких эстетических практик работы с реальностью, где эта реальность не выступает в излишне сгущенном или превращенном состоянии, в то же время раня читателя материалом или ракурсом.

Одно дело:

На реке непрозрачной

катер невзрачный какой-то,

Пятна слизи какой-то,

презервативы плывущие

Под мостами к заливу

мимо складов, больниц, гаражей

И Орфея-бомжа,

что в проходе к метро пел пронзительно,

Голова полусгнившая.

(Сергей Стратановский, 2003)

Мы видим, как нарастающее сгущение красок в создаваемой на материале реальности картине привело к ее превращению в фантастическую сцену на известный мифологический сюжет.

Другое же дело:

… здесь на квартире, или, считай, на флэту, в этом исконном сарае,

где шестилетние дети глядят как законченные паразиты,

а матери делают вид, что весь бардак вокруг них гармоничен,

в этом еще не закончившемся предвосхищении,

в этом наркопритоне без средств и без кайфа…

(цикл «К Царицынскому парку»)

Ужас происходящего не гиперболизирован, и, возможно, именно это позволяет увидеть некоторые детали, которые было бы не разглядеть, будь рассказ более экспрессивен.

Но мы с некоторым трудом подыскали «чистые» примеры: обычно же все три эти начала переплетены в кажущемся несколько анахроничном, а на деле архаичном рассказе-плаче «от первого лица». Это и есть узнаваемый почерк поэтессы:

я расцветаю тем гибельным цветом, той радостью страшной,

что людям дана перед смертью

……………………………………

Боль – когда тело цепляется за

взгляд, поворот головы, чашку, воду горячую, мыло, одежду.

Всё это канет в простую вселенскую осень,

как в Клязьму (ее берега круты и покрыты монашеством ив

кроткоствольных).

…………………………………….

Предчувствие радости высшей преображает

радость земную. Она расцветает, как не умеет цвести среди плотных

вещей,

она озаряется, светит! Она будто лист, мягкий и теплый, на антраците

асфальта…

(цикл «Детские элегии»)

Остается предположить, что же именно может оказаться «абсолютно современным» (Рембо) в поэзии Черных для читателя следующего (а оно вот-вот «заявится») поколения, чего без этих стихов не было и нет в русской поэзии. И тут не обойтись без «гендерного» ракурса и, одновременно, без напоминания о трюизме: как нет такой реалии феминизм, а есть реалия феминизмы, так нет «женской поэзии», а есть «женские поэзии». И в их контексте мы должны последовательно «срывать» одну за одной инспирированные временем (см. начало статьи) маски: «роковая женщина-поэт (в мужском роде)», «вдова-сестра-мать, оплакивающая павшего мужа-брата-сына», «андрогинная инфантилка, продуцирующая «фиктивное эротическое тело» (Кукулин)», «молодая разгневанная женщина» (Скидан), срывать постольку, поскольку их надевает на автора это самое время.

Читать дальше