Настоящий спектакль в нескольких актах был разыгран на измалковской даче. У нашей хозяйки, глухой Маруси, появился «дядя», о котором она по секрету рассказала маме, что он совсем не родственник, а работник милиции, что на ее половине избы поставлен аппарат для наблюдения за находящимся напротив нашего дома «шалманом», где якобы собирается «вырубовская группировка», банда. «Дяди» менялись, дежурили постоянно. Мама рассказала БЛ об этом, он собственноручно обследовал стенку избы, обнаружил отверстие, откуда действительно могли наблюдать за бандой. Через некоторое время, именно тогда, когда все мы находились в избе, к «шалману» подкатил милицейский воронок и кого-то в него запихнули. Стало быть, и вправду банда! А мы-то подозревали наши органы!

Спустя некоторое время мама ужинала в компании с известным в Москве адвокатом К. Чтобы позабавить собравшихся, рассказала с обычным своим юмором, до чего они с БЛ в своих подозрениях дошли! «Стали бы “они” тратить на нас такие деньги! Ведь им и так известны наши взгляды!» Но адвокат выслушал все очень серьезно: «Ошибаетесь. Вы стоите таких денег». А теперь, спустя много лет, мне кажется правдоподобным и рассказ работников дачи-музея Пастернака. Уже в перестройку на могиле заменяли скамейку. В ножках скамейки нашли какую-то странную проводку. Специалисты выяснили, что разговоры на скамейке транслировались на прослушку, которая находилась на вершине сосны, одной из тех трех сосен, что «поэта корнями обступят»… С этой сосны сигналы передавались на магнитофон, находящийся в одном из писательских домов. И это было уже после смерти БЛ! Какова же была слежка при жизни! Поистине, резвились бесы, «визгом жалобным и воем надрывая сердце мне…».

Но… «Пора ставить Макбета!» – сказал Мейерхольд БЛ в 1937 году. И потомки Судоплатова, новые лубянские режиссеры стали разрабытывать более зловещий сценарий, чем «арест вырубовской шпаны в целях прикрытия прослушки». Потом, уже в тюрьме, мама писала: «И ловко задумано было, под стать сатане самому: / Его – как удобно – в могилу. / Ее – по закону – в тюрьму». В 1953 году сподвижник Берии Меркулов на допросе так объяснял необходимость для советской власти «лаборатории ИКС»: «…конечной целью наших опытов была борьба с врагами советского государства… правда, нам говорили, что все яды должны идти за кордон…» Но их хватило и для «кордона», и для внутреннего употребления. И надолго.

Новый год не оправдал счастливых ожиданий. Уже в январе начались наши загадочные болезни. Первым заболел Жорж. Страшная температура, озноб. Мы были вдвоем на даче, я не знала, что делать. Пришел БЛ, успокоил («Это, наверное, реакция на прививку оспы»), вечером даже принес аспирин. Аспирин, разумеется, не помог, я решила везти Жоржа в Москву. Кажется, спустились с горки на шоссе на санках (он ходить не мог), и нас тут же подхватила откуда-то взявшаяся «Волга» со странным, не похожим на обычных жителей городка водителем. Он привез нас в Москву, Жорж поднялся в свою комнату общежития в МГУ, а уже оттуда его отвезли на скорой в больницу. Я ждала внизу, так как у меня не было пропуска в это святая святых студенчества. В больнице в Сокольниках он провел больше месяца. Посещать его было нельзя, так как это было инфекционное отделение (диагноз у него был «рожистое воспаление»), он передавал нам через дежурных записки. Температура долго не спадала, около него дежурили по ночам сестры, врачи смутно говорили о плохих анализах крови. Что происходило с ним за стенами этой больницы? Никто никогда не узнает. Выйдя из больницы, он был еще очень слаб и решил поехать на месяц во Францию, чтобы отдохнуть и набраться сил. (Советская виза была у него до 10 августа, стало быть, он мог по той же визе поехать и вернуться до ее окончания.) 17 апреля мы собрались на Потаповском, чтобы проводить его, еще очень слабого, в эту поездку. Усадили на диван, обложили подушками. Пришел и БЛ. Каким же контрастом выглядел он рядом с бедным Жоржем! Загорелый под мартовским солнцем, нарядный, веселый, красивый, оживленный! Говорил о нашем будущем («Я люблю твое будущее и вижу его»), о увлекавшей его работе над пьесой, о бесконечных письмах со всего света («Однажды почтальонша принесла мне целую сумку! 57 штук!»). И не только мне казался он молодым и здоровым.

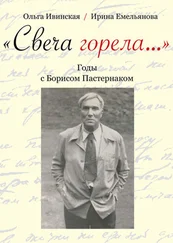

За год до этого дня его посетил страстный читатель и знаток его поэзии из Донбасса В. Баевский. Он приехал, как сам пишет, чтобы «поддержать старика после нобелевской травли… постучал в дверь. На крыльце появился человек, очень похожий на Пастернака. Его младший брат или старший сын… Я не сразу понял, что это все-таки Пастернак». Это было за год. А в январе 1960 года, то есть за три месяца до смерти, его посетила Ольга Карлайль, американская журналистка, внучка Леонида Андреева: «…временами мне не верилось, что я разговариваю с семидесятилетним человеком. Он казался удивительно молодым и здоровым. Было что-то немного странное и запретное в этой моложавости… в своей каракулевой шапке он был поразительно красив, выглядел, как какой-то персонаж русской сказки».

Читать дальше