Сколько судеб было сломано в годы репрессий, сколько жизней было смято и растоптано во имя светлого коммунистического будущего… Практически с первых дней советской власти большевики ввели «красный террор» для удержания власти, иначе бы недовольное население смело их с политической арены. Ленин поощрял «энергию и массовидность террора»; всех несогласных расстреливали «без суда и следствия», «не руководствуясь никакими юридическими нормами». Я вспомнил о царской семье, великих князьях и княгинях, министрах и офицерах, генералах и адмиралах, церковных служителях и культурных деятелях, о расстрелянном поэте Николае Гумилеве. В течение 1917–1922 годов было казнено около 140 тысяч человек. За годы сталинских репрессий, по некоторым оценкам, было арестовано 1,58 миллиона человек, из которых расстреляно 682 тысячи. К этим цифрам надо прибавить членов семей осужденных и расстрелянных. Их жен и детей, родственников, превратившихся в одночасье во «врагов народа». А люди все равно продолжали верить в светлое будущее и в вождей народов.

И Николай Дмитриевич не озлобился, не возненавидел советскую власть, а с головой ушел в мир истории, в романтику археологических открытии, походной жизни, окунулся в общение с юными учениками. Черкасов был счастливым человеком. Он занимался любимым делом, и его окружали единомышленники и последователи. Конечно, Черкасову хотелось признания его открытий и трудов высокими учеными мужами, но судьба распорядилась по-своему. Работа его не была опубликована, музей разворован, а в нем, судя по сохранившимся фотографиям, были очень редкие и интересные образцы, например, сакские мечи-акинаки с фигурными рукоятями. То, что хранится у Табалдиева, лишь часть огромного наследия Черкасова. Кое-что есть у Радия, что-то может быть у Громовой, и в музее Кыргызско-Российского Славянского университета хранится большая коллекция калек, а где еще могут оказаться документы из архива школьного учителя?

Я всматривался в размытые старые фотоснимки петроглифов и думал о том, что надо непременно разыскать запечатленные на них камни. Тогда можно будет сделать новые фотографии и заинтересовать специалистов-археологов. Именно они должны явить миру необычные, загадочные композиции иссык-кульских петроглифов. Это привлечет внимание к нашей стране, даст людям возможность прикоснуться к загадочному прошлому человечества.

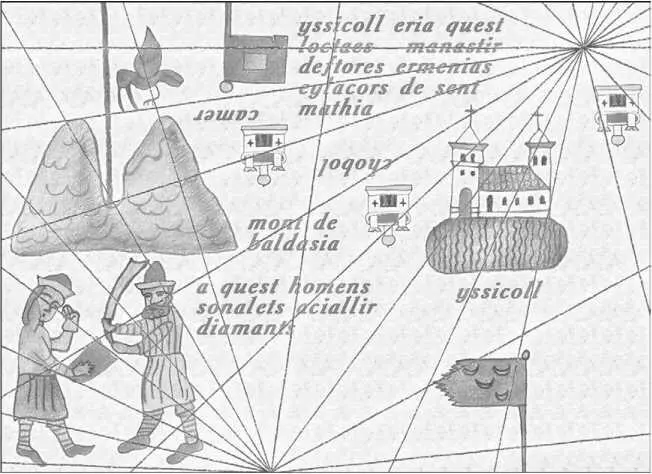

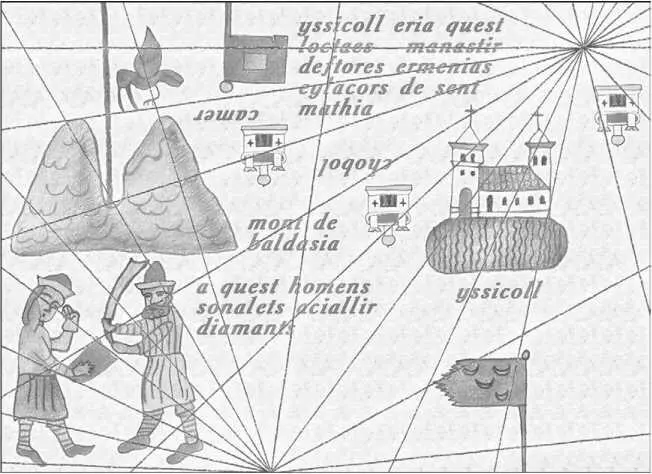

Еще одна тайна, связанная с озером Иссык-Куль, занимала меня. В молодости я читал книгу Петра Семенова-Тян-Шанского о его путешествии на Тянь-Шань в 1857–1858 годах. В ней путешественник упоминал о Каталонской карте, виденной им в Венеции. На ней был помечен христианский монастырь, расположенный на берегу озера Иссык-Куль. Карта датировалась 1375 годом. Семенов назвал монастырь несторианским. Ученый выдвинул предположение, что в XII веке христиане-несториане, спасаясь от преследования, попали в Центральную Азию и основали монастырь на берегу Иссык-Куля. Во время путешествия Семенов искал следы этого строения по берегам Курментинской бухты, но ничего не нашел. Возможно к тому времени руины монастыря скрылись под водами Иссык-Куля. Действительно, в течение XV–XVI веков уровень озера сильно повысился и затопил многие средневековые поселения Прииссыккулья. Семенов упоминал о надписи на карте, гласившей, что в монастыре хранятся мощи святого Матфея – апостола и евангелиста.

Об этом я вспомнил много лет спустя, когда принимал участие в экспедиции академика Плоских. Владимир Михайлович был увлечен поисками руин монастыря, справедливо считая, что находка мощей одного из апостолов и сподвижников Иисуса Христа всколыхнет весь мир. Ученый разделял взгляды Семенова-Тян-Шанского и вел поиск в Курментинской бухте. Владимир Михайлович около тридцати лет отдал изучению истории озера Иссык-Куль. Его интересовало и сакское, и усуньское время, и период средневекового расцвета времен Шелкового пути. Но его сокровенным желанием было отыскать следы таинственного монастыря.

В жизни Владимира Михайловича было много археологических открытий, но следы монастыря найти не удавалось.

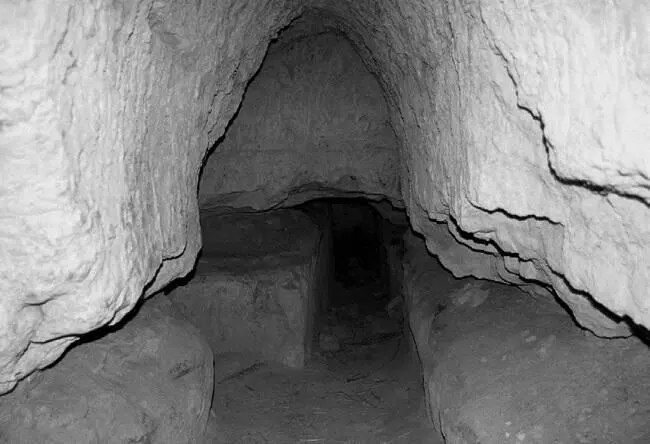

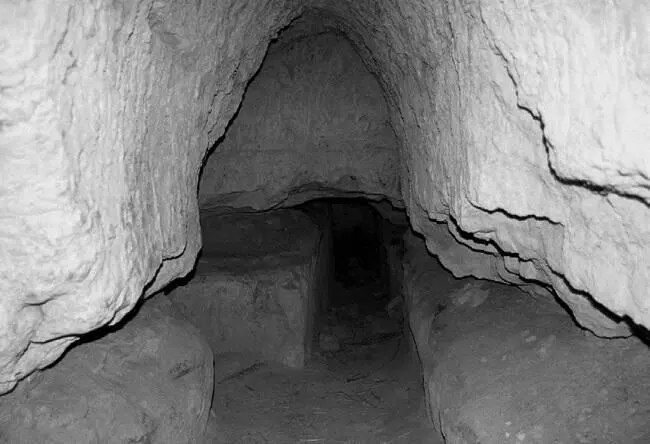

Однажды рядом с Курментинской бухтой были обнаружены подземные катакомбы. Они шли кольцом внутри холма, который в XIX веке был небольшим островом. Внутрь катакомб вели два небольших лаза, расположенных в обоих концах двадцатиметрового полукруглого коридора. Вдоль него были небольшие комнатки-кельи. Некоторые из них не были проработаны до конца. Зато в одной из крайних комнат из-под земли виднелась небольшая часть овального прохода, который когда-то, видимо, вел в нижний горизонт катакомб. Когда-то туда был доступ. Об этом говорила копоть, покрывающая видимую часть этого заваленного прохода (раньше не было электрических фонарей и люди пользовались факелами и свечами). Все сооружение было прорыто в глине, образующей сам холм. На вершине холма были обнаружены фрагменты средневековой керамики. Владимир Михайлович известил ученый мир о находке руин древнего монастыря.

Читать дальше