Вообще, городским головой его избирали трижды, и это обстоятельство благотворно сказывалось на Рыбинске. Фёдор Ильич относился к тому редкому чиновничьему виду, за которым не водится казнокрадство, напротив – часть своей прибыли купец тратил на город. Общественная деятельность наряду с благотворительностью занимала важное место в жизни Тюменева. Им была построена первая рыбинская богадельня, он привёл в порядок городскую набережную, инициировал строительство двух храмов (средства выделили другие купцы) и издал краеведческую книгу протоиерея Матвея Гомилевского «Описание города Рыбинска».

Когда Фёдору Ильичу было глубоко за шестьдесят, его избрали председателем только что открывшейся Рыбинской судоходной расправы. На эту контору возлагалась важная миссия: она занималась разрешением споров и конфликтов, которые неизменно возникали в среде судопромышленников и пароходовладельцев. Рыбинск, стоявший на месте слияния Волги и Шексны, в ней определённо нуждался.

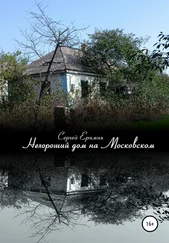

Могло ли случиться так, что белый дом на горицком холме возник в то самое время, когда Тюменев стал заниматься «водными» вопросами и, может быть, чаще путешествовать по родным рекам? Мог ли Фёдор Ильич его купить или получить в счёт некоего долга? Нет ответа на эти вопросы, как нет пока и ни одного свидетельства того, что старый купец имел прямое отношение к дому.

Место, где находилась усадьба, долгое время считалось совсем уж безродным, словно до Тюменевых его не существовало. Меж тем дела обстояли иначе. Сельцо Никулино на речке Гремихе упоминалось ещё в XVIII веке и представляло собой довольно приятную картину.

С двух сторон селение было зажато широкими пашнями. За той пашней, что находилась на севере, начинался лес; южная же спускалась к Гремихе, которая окружала Никулино с востока, пока на крутом повороте не смешивалась с более крупной безымянной рекой. С запада к сельцу подбиралась ещё одна речушка (или ручей), чьё имя за давностью лет вытерлось из документов. Она впадала в ту же реку, что и Гремиха, а кем была неизвестная река – о том история умалчивала. То ли это сама Шексна отклонялась от русла, петляла по равнине и, в конце концов, превращалась в озерко; то ли напротив – из этого озерка происходила какая-то шальная водица, которая делилась надвое, цепляла приличный кусок никулинского берега и, прихватив с собой младших сестриц, неслась к главной реке.

Через Никулино проходила дорога, ведущая в Горицкую Слободу. В сельцо она попадала из деревни Макутиной, а Макутина – в свою очередь – являлась точно такой же частью пути, берущего начало в уездном городе Кириллове. Макутинская дорога пересекала Гремиху, заглядывала в Никулино, выбиралась из него сквозь пашни, тянулась вдоль безымянной реки, вновь рассекала пашни и большой ручей, пока не оказывалась в Горицкой Слободе. Горицы и Кириллов в то время связывали сразу три направления, самый короткий путь шёл через деревню Маурину.

Никулино нанесли на карту Новгородской губернии 1847 года, подписав как «сельцо» 3 3 Сельцом называли маленькое селение, деревеньку без церкви. Как правило, оно состояло из помещичьей усадьбы и нескольких изб, в которых жила дворня, то есть дворовые крестьяне, служившие помещику.

, но обозначив «малой деревней», в которой насчитывалось менее двадцати дворов. Семью годами позже архиепископ Макарий Миролюбов, описывая горицкие окрестности в вестнике Императорского русского географического общества, сделал акцент на «замечательной усадьбе» и «огромном каменном трёхэтажном доме помещика Лескова», находящемся вблизи Федосьина Городка 4 4 Федосьин Городок – село, некогда расположенное на левом берегу реки Шексны на вершине высокого холма, известное ещё с XIV века. Впоследствии – родовое имение дворян Золотиловых.

, что на реке Шексне.

А дальше было известно лишь то, что во второй половине XIX столетия в двух-трёх верстах от Горицкого монастыря у семьи Тюменевых появился дом с отдельно стоящим каменным флигелем. Вероятно, и в наше время есть на свете человек, способный рассказать нам о том, при каких обстоятельствах всё случилось; эту историю мы выслушали бы с огромной радостью, но уж больно велик риск нарваться на словоблудие. Оттого и вопрос возникновения тюменевского дома на Мауриных горах 5 5 Маурины горы – местность, левый берег реки Шексны, покрытый высокими холмами. Упоминались в XVI веке: «Да около Федосьина городка на Мауриных горах [деревни]». Некоторые из перечисленных деревень впоследствии находились/находятся в относительном соседстве с местечком Никулино, например, Пружинино, Трофимово, Сандырёво. Другие располагались гораздо дальше: Добрилово, Зауломское, Суховерхово. Точные границы местности неизвестны. В наше время в местном обиходе используется только ороним «Маура» для обозначения конкретной горы, расположенной в двух километрах от Гориц и в четырёх от Никулина.

будем считать временно закрытым – появился и появился!

Читать дальше