2

…В ту ночь Инга не могла заснуть: на нее опять накатило «это». «Это» она знала наизусть. Лет семь назад Инга попала в клинику неврозов, измученная непонятными симптомами, от которых хотелось, как говорится, «лезть на стенку». Теперь она знала, что это называется депрессия. Нет, не та «депрессия», на которую всуе жалуется каждый третий, когда у него портится настроение, оттого что изменяет подруга или начальник отказывается повысить зарплату, а та мучительная болезнь, которая настигает спустя многие месяцы после того, что могло ее вызвать. Если она однажды тебя зацепила, не узнать ее снова невозможно. Но тогда, когда Инга столкнулась с этим впервые, она несколько недель пыталась заниматься самолечением, а потом стала ходить по врачам наугад, не понимая, к какому именно специалисту обратиться. По ночам ее мучила бессонница. Учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание и острое чувство беспричинного страха преследовали ее днем и ночью. То и дело накатывало желание бежать и кричать. Да, помогал только крик, пусть даже беззвучный… Руки, ноги, все тело пронизывало ужасное ощущение, которое она не умела описать… что-то вроде ломоты, как при температуре, но сильней, иногда до судорог. Терзало зудящее желание выскочить из себя, из своего тела, когда не найти места в постели и ты вертишься, переворачиваешься с боку на бок, а потом вскочишь и бегаешь по комнате или встаешь посреди ночи под горячий душ. Отпустит, но ненадолго…

В клинике ее два месяца кормили лекарствами. Мучительные симптомы сняли быстро, и страхи почти исчезли, но вместе с ними испарились желания и чувства. Она не могла ни читать, ни рисовать, ни любить… Только спустя еще полгода все как-то пришло в норму.

И вот теперь она снова почувствовала «это», и ее охватила настоящая паника. Она вскочила и стала бегать по комнате: пять шагов от двери к окну и пять обратно… А потом, внезапно что-то поняв, кинулась в комнату к Вадиму. Разбудила.

– Я больше не пойду на работу! Никогда!

– Хорошо-хорошо, – сказал сонный муж. – Не шуми. Мне снились гурии…

Не то чтобы на работе все было так уж плохо. Несколько лет назад Инга распрощалась с кафедрой в университете, превратившейся в типичный «серпентарий», и теперь не слишком напряженно преподавала в частной школе, параллельно публикуя научно-методические статьи. С администрацией школы она строила отношения по принципу «я без работы никогда не останусь», так что хоть ей и портили нервы, но до конца на шею, как некоторым безропотным коллегам, не садились. Но что-то внутри нее яростно сопротивлялось. Дни утекали, плавно сливаясь в один ручеек, впадающий в Стикс. Жизнь измерялась академическими часами, триместрами, учебными годами. Иногда она красила волосы в три цвета, гонялась за учениками по коридору, скинув для скорости туфли, и веселилась, увидев, как директриса поднимает бровки домиком. Это развлекало, но не помогало. Что-то не складывалось со смыслом жизни… – видимо, так. Или с самой жизнью.

3

А потом появился фотоаппарат.

Сначала это была простая цифровая «мыльница», которую Вадим купил по акции перед их первой поездкой на Кипр. Инга носила ее в сумке на работу и фотографировала учеников. Некоторые из них даже стали ее побаиваться. А она со странным упорством пыталась запечатлеть то, что притягивало ее внимание, – порой совсем не вовремя, посреди урока. Склоненное над тетрадкой лицо; темные кудри, досадливо откинутые нетерпеливой рукой; кокетливо скрещенные под партой девичьи ножки; быстрый взгляд в сторону… Она выкладывала самые удачные кадры в сети «ВКонтакте» и тогда впервые услышала от своей коллеги: «Когда я смотрю на ваши фото, мне хочется любить наших учеников. Неужели это они, почему они получаются у вас такими красивыми?»

Отзывы в группе фотографов были другими: нельзя снимать портрет со встроенной вспышкой, нужно прикрыть/приоткрыть диафрагму (которая в ее «мыльнице» не регулировалась), горизонт завален, фокус «смазал лыжи», снимок для семейного альбома… Критики были много моложе ее и потому резки и категоричны. Они недавно прочли множество книг и педантично следили за соблюдением правил. Но она не обижалась, а тоже стала читать. И чем больше она это делала, тем больше понимала, что самого главного правила в них нет…

Как-то раз кто-то «для прикола» выложил в альбом фотографий для критики работу Роберта Мэпплторпа – черно-белый натюрморт с двумя увядающими тюльпанами в вазе, скадрированный в квадрат, – фотографию, полную изысканного отчаяния. Главный критик группы тут же высказал массу категоричных суждений: о недопустимости кадрирования в квадрат, о неудачном переводе в черно-белое, о том, что кадр «ни о чем». Собственно, этой реакции и ждал шутник, выложивший фото: ему надоела безапелляционность главного критика. Инга посмеялась от души, подумала – и вышла из группы. Но книги читать не перестала. Просто потребность в чужой оценке или совете сменилась потребностью в тишине и неспешной беседе с Робером Дуано и Анри Картье-Брессоном, Йозефом Судеком и Ричардом Аведоном. И с самой собой, конечно.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

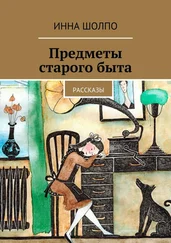

![Инна Шолпо - Рукопись, найденная на помойке [litres]](/books/430938/inna-sholpo-rukopis-najdennaya-na-pomojke-litres-thumb.webp)