Потенциальность смысла, также, объясняет его внепространственную и вневременную природу. Потенция, возможность – это не событие. К ней неприложим вопрос: «где» и «когда». Потенция не имеет пространственной, а также и временной локализации, поскольку она «еще не случалась», она обладает лишь возможностью пространственной и временной локализации.

Отсутствие «событийности» и пространственной локализованности потенций объясняет, также, целостный, неразложимый на какие-либо дискретные единицы, характер переживания смысла. Поскольку здесь нет пространства – то нет и отделимых друг от друга «единиц», каждая «составляющая» смысла находится «в том же месте», где и все остальные составляющие, точнее, вообще нигде не находится. Т.е. здесь выполняется принцип «все во всем» – в каждой конкретной смысловое единице пребывает вся система взаимосвязанных смыслов. (Заметим, что идея единства «Мира смыслов», организованного по принципу «все во всем», была известна уже неоплатоникам. Так у Плотина каждый единичный «эйдос» мирового Ума целокупно содержит в себе весь этот мировой Ум, т.е. в каждой идее неявно отражены все остальные идеи, в каждом понятии – отражен весь понятийный строй мышления. Плотин писал: «В здешнем мире… каждая часть есть только часть, там же (в мире идей – И.Е.) все отдельное истекает всегда из целого и есть одновременно и часть, и целое; оно предносится как часть, но обнаруживается как целое острому взору… там часть представляет целое, и все близко друг другу и неотделимо одно от другого, и ничто не становится только „иным“, отчужденным от всего остального». [28. V. 8].

Смысл, таким образом, существует не в виде отдельных, дискретных, отделимых друг от друга «смысловых единиц», а в виде единого, лишь мысленно, условно разложимого на компоненты «смыслового поля», где каждый осмысляемый объект приобретает смысл лишь в соотношении с этим «смысловым полем» как целым.

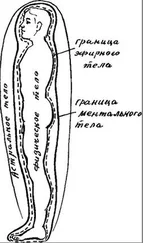

Если смысл мы определяем как «потенциальное», то «актуальное» в составе душевной жизни – это, очевидно, чувственность. Связь смысла и чувственности в нашей душе – это связь потенциального и актуального, возможного и действительного. Чувственный образ, с этой точки зрения, – есть актуализированный смысл, т.е. смысл, соединенный с пространством, временем и качественностью – которые в совокупности составляют форму актуального бытия. Соответственно, смысл – это потенциальный чувственный образ. Поскольку смысл всегда есть смысл какого-либо чувственного содержания, то его можно также истолковать как онтологически наличную, непосредственно переживаемую возможность перехода от одного чувственного содержания к другому: от одного актуального образа – к другому, пока еще потенциальному.

Смысл и чувственный образ составляют неразрывное единство. Всякий смысл – есть смысл определенного чувственного образа, есть совокупность потенций, присущих данному образу. Сами эти потенции – есть возможности перехода к каким-то другим, возможным, еще не проявленным образам, а также есть возможности осуществления различных операций с данными возможными и действительными образами. Это означает, что смысл и чувственность образуют единую структуру, существуют не независимо друг от друга, не самостоятельно, но соотносительно друг с другом, «по поводу» друг друга, необходимым образом предполагают друг друга.

Нам осталось рассмотреть природу третьей, аффективно-волевой составляющей души.

Ясно, что ни волевые акты, ни эмоциональные переживания, – не тождественны каким-либо чувственным феноменам – ощущениям, образам или представлениям, хотя и воления, и аффекты, как правило, сопровождаются каким-то определенными чувственными переживаниями. Даже боль не тождественна голому «ощущению боли». Чтобы возник болевой аффект, к ощущению должен присоединиться сверхчувственный «модус страдания» – неприятие данного ощущения, выражающееся, в частности, в стремлении избежать его. Точно так же переживание «намерения» не тождественно представлению о планируемом действии, поскольку такое представление возможно и без всякого намерения.

Таким образом, воля и аффекты, также как и смыслы, – это преимущественно сверхчувственные феномены. Отсюда возникает соблазн отождествить их со смыслами. Однако, если смысл – это «чистое знание» (знание, не имеющее актуального чувственного воплощения), описывающее какую-либо ситуацию или положение дел, то аффекты – выражают, также, и некоторое отношение к данной ситуации или положению дел, а воления – выражают некоторую определенную деятельностную направленность субъекта в данной ситуации.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу