Однако этот вывод равнозначен признанию иллюзорности переживания смысла и противоречит данным самонаблюдения. Субъективно смысл во всем своем объеме присутствует в нашей душе как нечто непосредственно наличное, данное. В противном случае душа уподобилась бы «экрану», на который неизвестные «мозговые механизмы» проецируют различные изображения, тогда как смысл происходящего на экране действия остался бы совершенно недоступен для психического субъекта (опыт которого ограничен лишь тем, что происходит в пределах «экрана»).

Итак, противоречивая природа смысла заключается в том, что, с одной стороны, осмысление требует соотнесение осмысляемого с прошлым опытом, с «интегральной картиной мира», а с другой стороны, в явной, развернутой форме такое соотнесение не осуществляется. Тем не менее, смысл в полном объем присутствует в составе нашей душевной жизни, создавая «смысловую глубину» чувственно воспринимаемого.

История науки показывает, что когда возникают такого рода парадоксы – самое разумное и эффективное решение – отказаться от попыток разрешить подобный парадокс в терминах устоявшихся представлений или здравого смысла, а вместо этого – просто констатировать, что «таково объективное положение дел», т.е. рассматривать данное парадоксальное свойство реальности в качестве аксиомы. Именно таким образом, к примеру, была создана теория относительности. И в рассматриваемом нами случае также необходимо сказать себе: «да, смысл действительно есть нечто внутренне противоречивое, он как бы одновременно существует и не существует, присутствует и не присутствует в составе душевных явлений».

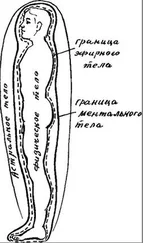

Можно сказать, что смысл обладает особой формой бытия, особым бытийным модусом, отличным от модуса, в котором существует чувственное содержание души. Наиболее подходящая характеристика бытийного модуса, в котором пребывают смыслы, – это «потенциальность». Потенциальное бытие – это нечто промежуточное между полноценным актуальным (действительным) бытием и полным небытием. Это как бы небытие, содержащее в себе возможность бытия, небытие, «засеянное семенами» бытия, которые при определенных условиях могут «взойти», развернуться, перейти в полноценное актуальное бытие.

Согласно учению Аристотеля, потенциальное (возможное) бытие столь же реально, как и актуальное (действительное) бытие. Реальность с этой точки зрения не исчерпывается действительностью. Действительность должна быть дополнена реальным существованием онтологически наличных возможностей действительного бытия.

Таким образом, можно определить смысл как особую потенциальную (возможную, но не действительную) форму бытия.

Сущность смысла, как уже говорилось, в соотнесении осмысляемого чувственного содержания с чем-то, находящимся за пределами непосредственно чувственно данного (интегральной «картиной мира»). Мнимое «непереживание» этого соотнесения – можно объяснить как следствие потенциального характера данного процесса. Не соотнося осмысляемый чувственный элемент с прошлым опытом явно, актуально, мы проделываем это «в потенции», «в возможности». Т.е., по сути, переживание смысла – есть переживание возможности соотнесения осмысляемого с прошлым опытом (интегральной «картиной мира»), как бы «предчувствование» возможности такого соотнесения. Но при этом никакого явного, актуального (действительного) соотнесения (как развернутого во времени процесса) не осуществляется. С этой точки зрения смысл в полном объеме присутствует в нашей душе, в нашем «Я» – как совокупность возможностей, присущих тому или иному актуально переживаемому чувственному феномену. Отметим, что смысл всегда есть смысл чего-то, он всегда направлен на какой-то осмысляемый чувственный объект и, с этой точки зрения, можно говорить об «интенциональной» (соотносительной) природе смысла.

Такого рода «потенциальный доступ» к прошлому опыту, безусловно, дает нашей психике огромные преимущества. В самом деле, принципиальное отличие возможного от действительного заключается в том, что действительность конкретна и единична, а возможностей всегда множество. Причем потенциальное, в отличие от актуального, не чувствительно к противоречиям – одновременно могут сосуществовать и исключающие друг друга возможности. Такая «множественная» природа потенциального позволяет «в возможности» параллельно «просматривать» (точнее, предчувствовать возможность просматривания) неограниченное множество «информационных файлов», что и создает эффект полноты присутствия смысла в душе. Этим разрешается и упомянутый выше парадокс «регрессии в бесконечность» смысловых интерпретаций – чтобы понять смысл А, нужно знать смысл В, а это требует знания С и так далее до бесконечности. В сфере актуального бытия эта цепочка должна рано или поздно прерваться, ибо в актуальном, действительном мире нет ничего бесконечного. Но в сфере потенциального бытия бесконечное вполне возможно и, следовательно, вполне возможны бесконечные цепочки смысловых интерпретаций. Причем эти цепочки присутствуют в составе потенциального бытия не отдельными фрагментами, а сразу во всей своей полноте – создавая эффект «объемности» смысла – непосредственно переживаемой смысловой «глубины» осмысляемого предмета.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу