Садег Хедаят - Слепая сова

Здесь есть возможность читать онлайн «Садег Хедаят - Слепая сова» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Год выпуска: 1937, Жанр: roman, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

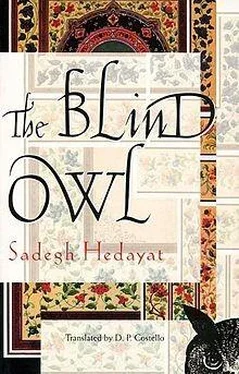

- Название:Слепая сова

- Автор:

- Жанр:

- Год:1937

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 80

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Слепая сова: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Слепая сова»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Слепая сова — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Слепая сова», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

Состав и черты моего лица разве не получились в результате неведомого начального толчка, в результате соблазна, соития, наследственного отчаяния? Я был хранителем этого наследственного груза. И разве посредством безумного и смехотворного чувства мысли мои помимо воли не были направлены на сохранение этих черт в облике? Возможно, только в момент смерти мое лицо освободится от оков соблазна и примет свой естественный вид, тот, который оно должно иметь.

Но разве и в этом последнем выражении следы тех выражений, которые моя смехотворная воля постоянно гравировала на моем лице, не окажутся наиболее резкими и глубокими? По крайней мере я теперь понял, что от меня зависит, оценил свои возможности. Внезапно я расхохотался, это был резкий, раздирающий душу смех, такой страшный, что у меня самого мурашки побежали по телу. Ведь я не слышал своего голоса, не знал, что это мой голос. Посторонний голос, тот смех, который обычно сидел у меня где-то в глубине горла, я слышал у самого уха, он звучал в моем ухе. Тут же я раскашлялся, и на зеркало шлепнулся сгусток кровавой мокроты, точно кусок моей печени. Я стал размазывать его пальцами по зеркалу. Когда я обернулся, я увидел мою няню, бледную как луна, с растрепанными волосами, с темными перепуганными глазами без блеска. Она держала в руке миску ячменной похлебки, той же похлебки, которую уже приносила, и смотрела на меня с немым ужасом. Я закрыл лицо руками и спрятался за занавеской кладовой.

Когда я попытался заснуть, я почувствовал, что голову мою сжимает раскаленный обруч. Резкий, возбуждающий чувственность запах сандалового масла, которое я налил в светильник, проникал мне в самый мозг.

Он был похож на запах икр моей жены, и во рту у меня был нежный горьковатый вкус огуречной кожуры. Я водил руками по своему телу, по бедрам, голеням, плечам и мысленно сравнивал свое тело с телом моей жены. Линии бедер и ягодиц, тепло тела моей жены воскресли в моей памяти. Это было сильнее воплощения… Я почувствовал, что очень хочу, чтобы ее тело было около меня. Одного движения, одного решения было достаточно, чтобы отвратить это плотское искушение. Но огненный обруч, охвативший мою голову, стал таким тесным и жгучим, что я весь погрузился в таинственное море, полное устрашающих образов.

Было еще темно. Я проснулся от голосов пьяных стражников, которые проходили по улице, вяло переругиваясь и распевая:

Пойдем выпьем вина,

Выпьем рейского вина.

Если сейчас не выпьем, когда же выпьем?

Я вспомнил, нет, меня осенило, что у меня есть в кладовой фляга вина, вина, в котором растворен яд индийской кобры, вина, с одним глотком которого исчезнут все кошмары жизни… Но как же та потаскуха? Это слово меня особенно привлекало к ней, представляло ее мне особенно живой и полной страсти.

Что я мог вообразить прекраснее этого: я даю ей пиалу отравленного вина, сам выпиваю до дна такую же пиалу и мы умираем с ней одновременно в корчах и содроганиях. Что такое любовь? Для большинства этой черни — распутство, временное удовольствие. «Любовь» этих людишек надо распознавать в похотливых песнях, мерзких ругательствах, непристойных выражениях, которые они повторяют пьяные и трезвые. Например: «совать ослиную ногу в глину», «взбивать пыль»… Но любовь к ней для меня была чем-то совсем другим. Я знал ее очень давно: удивительные слегка раскосые глаза, маленький полураскрытый рот, глуховатый спокойный голос — все это было для меня наполнено далекими и болезненными воспоминаниями, и я во всем этом искал то, чего я был лишен, что имело ко мне прямое отношение и было у меня отнято.

Навсегда ли меня лишили? Именно от этой мысли во мне появилось новое, еще более ужасное чувство). Я чувствовал наслаждение другого, которое возмещало мою безнадежную любовь, и это было для меня новым родом соблазна. Не знаю почему, я все вспоминал мясника из лавки напротив моего окна, как он засучивает рукава, говорит: «Во имя Аллаха!» — и режет мясо. Весь он у меня все время был перед глазами, со всеми его движениями. В конце концов я тоже принял решение — страшное решение. Я встал с постели, засучил рукава, взял нож с костяной ручкой, который спрятал раньше под подушкой. Сгорбился, накинул на плечи рыжий халат. Потом обернул шарфом шею и часть лица и тут же почувствовал в себе смешение душ мясника и оборванного старикашки.

Потом я тихонько, на цыпочках, пошел в комнату моей жены — там было темно, и я бесшумно открыл дверь. Она, наверное, видела какой-то сон и вдруг громко во сне сказала: «Сними же шарф с шеи!». Я подошел к самой постели и ощутил на своем лице ее горячее ровное дыхание. Как сладостно и животворно было ее тепло! Я подумал, что, если бы я мог какое-то время вдыхать это тепло, я бы снова стал живым. О, как долго я считал, что дыхание всех людей такое же, как мое, — горячее, жгучее… Я старался определить, нет ли в комнате другого мужчины. Нет ли тут кого-нибудь из ее хахалей. Но она была одна. Я сразу понял: все, что ей приписывают, — чистейшая клевета и наговор. Откуда известно, что она не была девственна? Мне стало стыдно всех своих надуманных подозрений. Эти чувства длились минуту, не более, потому что тут же с той стороны двери послышалось чихание, придушенный смех, издевательский смех, от которого мурашки побежали по спине. От этого смеха напряглись все жилы в моем теле. Если бы я не услышал это чихание и смех, если бы не пришло ко мне тогда терпение, я бы сделал, как решил: разрезал бы все ее мясо на кусочки и отдал бы мяснику напротив, чтобы он продал его людям.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Слепая сова»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Слепая сова» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Слепая сова» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.

![Стэйси О'Брайен - Сова по имени Уэсли [litres]](/books/406773/stejsi-o-brajen-sova-po-imeni-uesli-litres-thumb.webp)