Для человека XX века подобная формулировка показалось бы бессмыслицей: ну что значит «изменить условия»? Чтение — оно и в Японии чтение! Однако за последние десять–пятнадцать лет условия всё-таки изменились. В нашу жизнь вошёл Веб.

Треть человечества сегодня проводит в Сети в среднем по несколько часов каждый день (для развитых стран цифра вдвое больше). И кривая смотрит вверх: мы поглощаем всё больше информации с компьютерного экрана. А попробуйте понаблюдать за человеком, увлечённым веб-сёрфингом (на десктопе ли, мобильном ли устройстве — не имеет значения). Формально он занят чтением. Учёные, однако, обращают внимание на важную мелочь: Веб — не книга, которую читаешь от и до. Прежде чем нужная информация предстанет на экране, до неё ещё надо добраться, её нужно найти. И значительная часть активности веб-сёрфера как раз таки сосредоточена в поиске: мы не «читаем и усваиваем», а пробегаем текст глазами в поисках ключевых слов, ссылок, скачем по нему, интуитивно стараясь преодолеть максимальное экранное расстояние за кратчайшее время.

Отчасти такая «прыгучесть» обусловлена значительным объёмом информации, с которым мы сталкиваемся в Сети. Отчасти — спецификой веб-текстов, которые давно уже сильно отличаются от книжных: предложения короче, иллюстраций больше, структура чётче, да ещё и гиперссылки повсюду натыканы. И мозг, занятый «чтением Веба», работает иначе, чем во время чтения бумажной книги: это подтверждено даже сканированием его активности.

Получается, привыкая к Вебу, индивид учится читать заново. Хорошо ли это? На первый взгляд — вполне: полученный навык помогает нам эффективнее выполнять действие, от которого все мы в значительной степени теперь зависим, — а именно работать с Сетью. Но есть и те, кто смотрит иначе: переучиваясь с бумаги на Веб, мы деформируем нейросхематику, отвечающую за чтение, — ту самую, которую наработали себе в детстве. И в этом — новейшая угроза человеческой натуре: научившись читать «по-новому», мы, соответственно, разучиваемся читать «по-старому». Беря в руки обычную книгу, мы начинаем вести себя ровно так же, как в Сети: прыгаем с абзаца на абзац, подсознательно ищем ссылки, пытаемся выбирать наиболее важные детали — не понимая уже, что на бумаге важен весь текст .

Называйте это нейропластичностью, приспособленчеством или «цифровыми мозгами» — суть одна: увлечение Вебом лишает нас того, что с таким трудом — кубиками, словарём, детскими книжками — мы себе наработали. Эффект номер один: станет трудней читать обычную литературу (теперь уже всю её, доцифровую, можно именовать классической). Будем читать медленней стандартных тысячи знаков в минуту, будем чаще терять смысловую нить. Эффект номер два: будем запоминать меньше деталей, то есть усваивать прочтённое хуже.

Всё это пока лишь на стадии догадок, предположений, отдельных наблюдений. Но если верить американским неврологам, у школьников последствия уже заметны: им трудней справляться с классической литературой, слишком сложной она стала для их — запрограммированных иначе! — мозгов. Удивительным образом это пересекается и с дискуссией, разгорающейся сейчас в журналистском сообществе: среднестатистический сетянин склоняется от длинных текстов в сторону короткого, щедро приправленного соусом иллюстраций, поглощаемого на ходу и без раздумий информационного фастфуда.

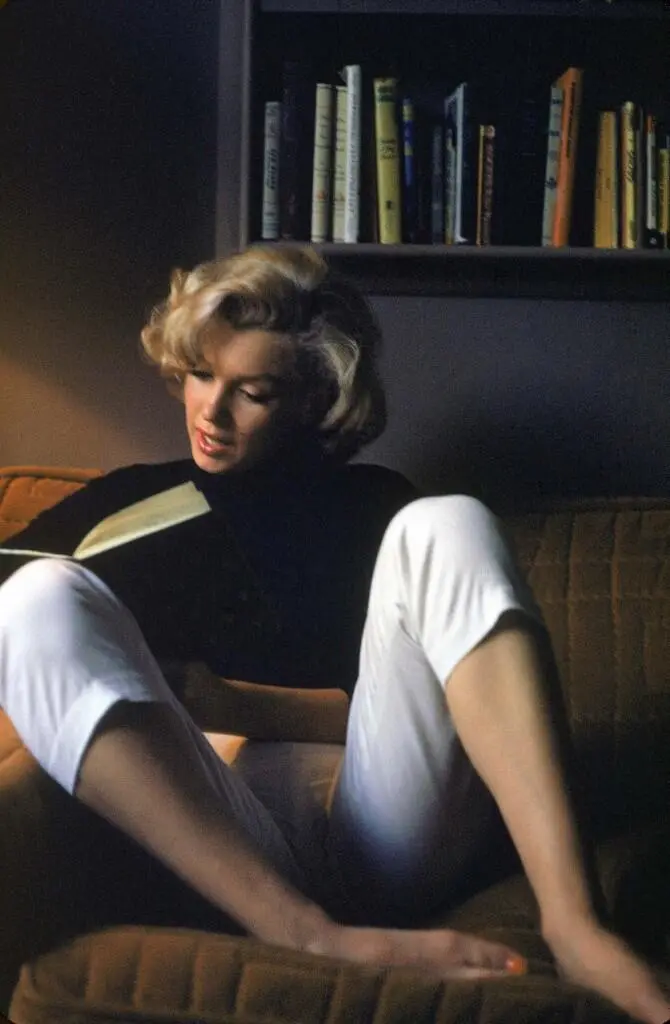

Верить или нет во вредное воздействие Веба — решать вам. В конце концов, даже сами учёные пока не до конца понимают, как протекает процесс чтения, какие отделы мозга задействованы. Вместе с тем профилактика «цифровой дегенерации» приятна и (пока ещё) нетрудна. Желаете подстраховаться? Гасите экран, берите томик Толстого — или Конан Дойля, Бунина, Теккерея... да чей угодно, лишь бы написан был до популяризации WWW, — и вспоминайте, как это: читать!

В статье использованы иллюстрации Sebastian Desbenoit, Hey Paul Studios.

К оглавлению

Электромагнитные пушки для ВМС США

Михаил Ваннах

Опубликовано17 апреля 2014

Когда автор этих строк лет шесть назад писал в бумажной ещё «Компьютерре» о разрабатывавшихся Центром надводных вооружений ВМС США (Naval Surface Warfare Center Dahlgren Division) электромагнитных орудиях (« Батарея — разряд!»), то, честно говоря, смотрел на это как на забавный курьёз. Как на трату денег на НИР по традиционным, оборонным каналам, из которой, может, и выйдет нечто полезное для хайтека в целом. Но теперь обстановка в мире изменилась самым коренным образом, и речь уже идёт о реальных испытаниях таких орудий на кораблях.

Читать дальше