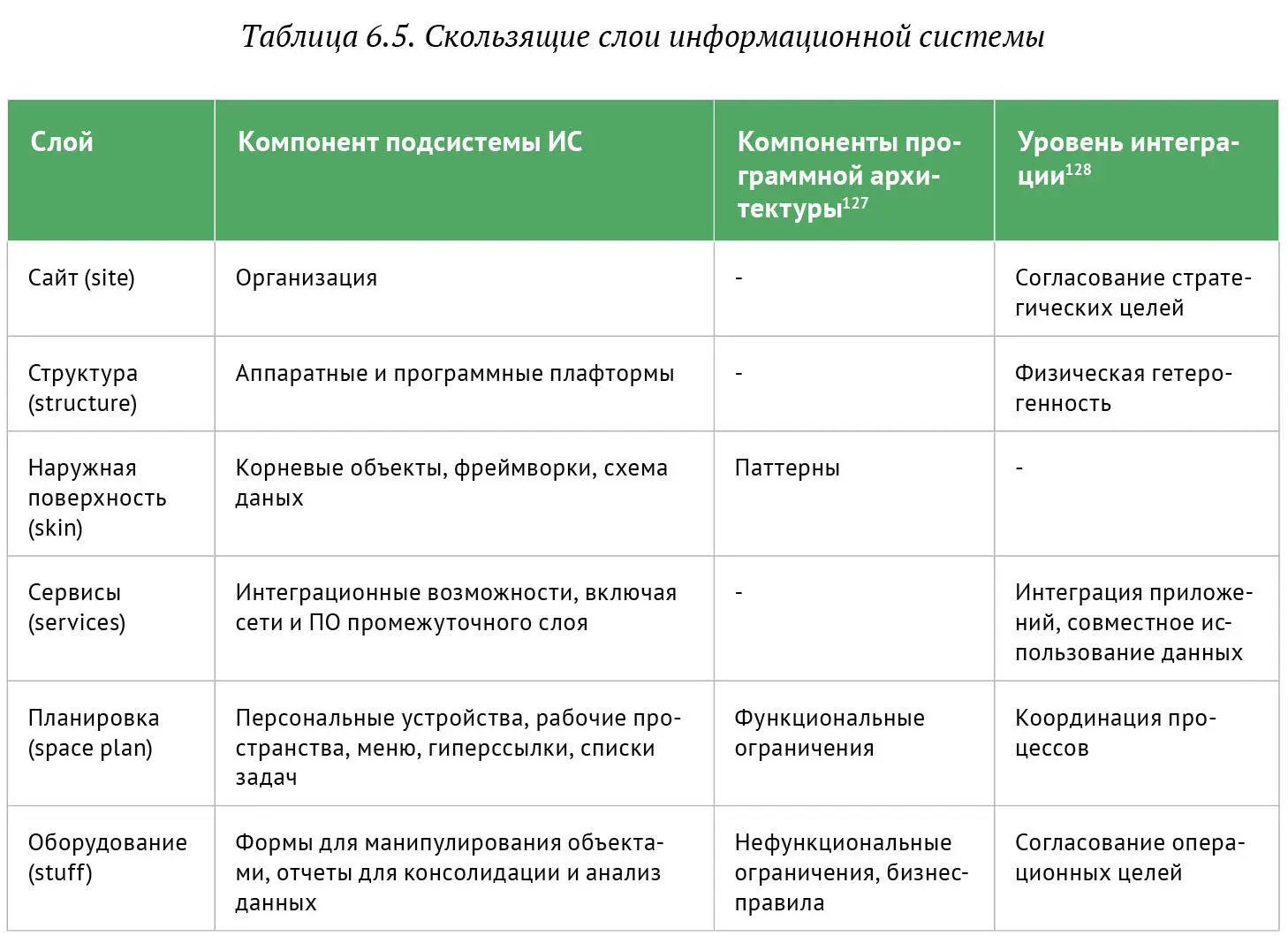

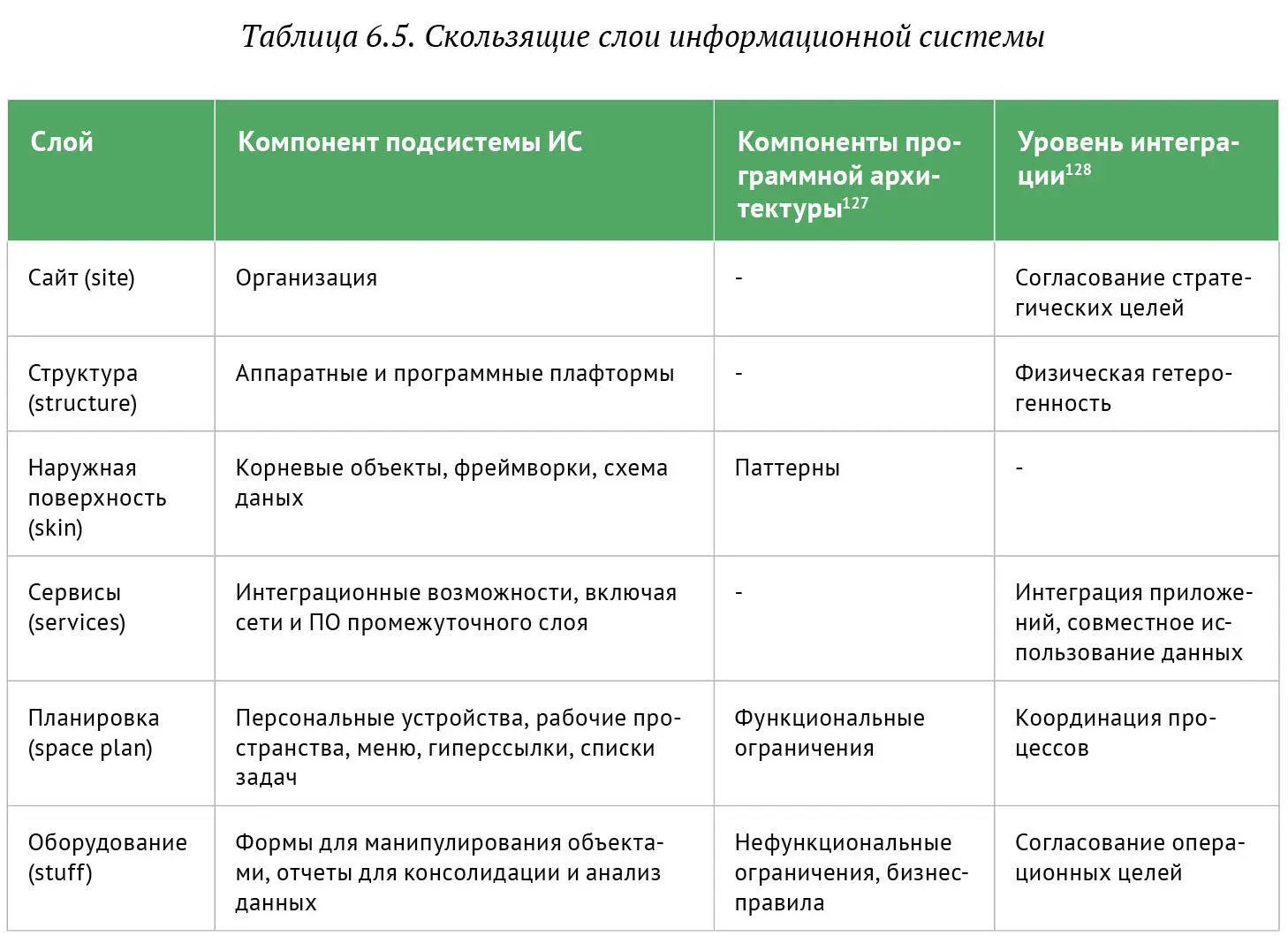

Предложенная модель скользящих слоев корпоративной ИС позволяет сделать несколько заключений о том, как ее подсистемы адаптируются к изменяющимся условиям. Изменения могут быть индуцированы бизнес-требованиями или новыми возможностями, которые предоставляет развитие технологий. Большинство новых идей появляется в наиболее изменчивых слоях – это «Оборудование» и «Планировка». Эти слои обеспечивают выполнение повседневных обязанностей, организуют размещение и предоставление доступа к соответствующим инструментам, формируют пространство для пользователей с одинаковыми функциями или в соответствии с бизнес-процессом. Именно за счет изменения этих слоев информационной системы осуществляется поиск и реализация новых возможностей. Однако надо заметить, что объекты слоя «Оборудование» (операционные цели, бизнес-правила, нефункциональные ограничения и, следовательно, формы и отчеты) меняются гораздо интенсивнее, чем объекты «Планировки» (процессы, функциональные ограничения, роли пользователей, рабочие пространства, персональные устройства). Это можно объяснить тем, что изменения первых вызываются в основном турбулентностью социальной составляющей организации. Эти изменения происходят ежедневно и непрерывно. Изменения вторых порождаются в большей степени появлением новых технологий. Основываясь на скорости появления новых персональных устройств, обновлении их операционных систем и соответствующих средств разработки, можно утверждать, что цикл изменений слоя «Планировка» составляет от 1 года до 3 лет.

Слои «Сервисы» и «Структура» значительно стабильнее, поскольку их изменения связаны с большими затратами, и технологии, которые являются основными драйверами изменений, также обновляются с меньшей интенсивностью. На основе истории развития инфраструктуры вычислений (мейнфрейм, мини-компьютер с терминалами, ПК в среде клиент-сервер, персональное устройство в облаке) можно сделать заключение, что средний период значительных изменений в слое «Структура» это 15 лет. Минорные изменения «Структуры» (такие как появление новых версий серверных операционных систем или систем управления базами данных) могут происходить чаще, каждые 3–5 лет. «Сервисы» также зависят от технологий (COBOL, 4GL и реляционные базы данных, программные платформы) и достаточно стационарных бизнес-требований, реализованных как библиотеки и фреймворки. Скорость их изменения составляет примерно 5 лет.

Изменения «наружной поверхности» ИС определяются развитием таких технологий, как Message-Oriented Middleware (MOM), Enterprise Service Bus (ESB), Service-Oriented Architecture (SOA), и происходят каждые 5–7 лет.

«Сайт», который представляет организацию в целом, может существовать десятки или даже сотни лет. Ее цикл изменений гораздо больше, чем цикл информационных систем.

В чем польза данного подхода к разделению ИС на модули? Вместо рассмотрения ИС по функциональным компонентам (СУБД, сервер приложений, подсистема безопасности и т.п.) мы выделили слои, сочетающие разный функционал, но изменяющиеся с одинаковой скоростью. Это позволяет уточнить требования к проектированию систем. Как было сказано, аксиоматическое проектирование допускает два вида матрицы проектирования – диагональный и треугольный. Мы теперь можем ужесточить это требование. Треугольная матрица проектирования, когда одно функциональное требование может влиять на несколько проектных решений, может быть допустима только при реализации всех этих требований внутри одного слоя. Связь требований с реализацией, которая осуществляется в разных слоях, должны описываться исключительно диагональной матрицей. Это обеспечит полную независимость требований и их реализации и, соответственно, независимость слоев.

Измерение уровня адаптивности ИС

Существенным вопросом является построение системы количественного измерения уровня адаптивности ИТ-инфраструктуры. Многие авторы отмечают, что данная задача чрезвычайно сложна, поскольку само определение адаптивности (обнаружение изменений и реакция на них) недостаточно формализовано. Более того, количественное измерение структурных параметров системы, определяющих ее адаптивность, невозможно, поэтому приходится ограничиваться измерением операционных характеристик. В связи с перечисленными проблемами наиболее широкое распространение получили подходы, предусматривающие качественную оценку[129], а также их развитие на основе лингвистических переменных и нечеткой логики[130].

Читать дальше